JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

伊豆急行 伊豆急下田駅発行 東京ゆき B特急券・グリーン券一葉券

1989(平成元)年9月に伊豆急行線の伊豆急下田駅で発行された、東京までの特急踊り子号用のB連絡特急券・グリーン券が一枚に纏められた一葉券になります。

若草色伊豆急行自社地紋のD型大人・小児用一葉券で、シンコー印刷で調製されたものです。

様式は国鉄(JR)の硬券に準じておりますが、同社のD型硬券は国鉄のものと勝手が異なり、券紙の裁断方向が90度異なっていたため、紙は目の流れに沿って曲がりやすいという性質から厚みの割に撓りやすく、逆に折れ筋が入りにくいという特徴がありました。

同駅は国鉄時代から特急あまぎ(後の踊り子)号や急行伊豆号・おくいず号などの東海道線優等列車が発着する駅で、早くよりマルス端末が設備されており、通常発行の指定券類については端末券で発行されておりましたが、窓口には硬券も設備されており、お願いすれば硬券で発券して戴くことが可能でした。そのためでしょうか、特急列車は踊り子号しかなかったために列車名は印刷されておりますが、列車番号および発車時刻については記入式となっております。

当日は予め旅行前に帰路用の特急券を所持しておりましたが、乗車変更をしたため、硬券で発行されたものです。

裏面です。

大きく「伊豆急行」と社名が印刷されています。また、券番のフォントに特徴があり、昭和30年代あたりの券に見られた様な字体になっています。

小児断片部分に付けられています「◯IKK」の刻印は伊豆急行の乗務員による検札鋏による鋏痕です。

西武鉄道 記入式特急券

しばらくの間、西武鉄道の完全常備式の硬券特急券を御紹介いたしましたので、列車名記入式の特急券を御紹介致しましょう。

1981(昭和56)年10月に西武観光大手町営業所で発行された、西武秩父駅から所沢駅までの「ちちぶ」26号特急券です。黄色せいぶてつどう自社地紋のA型大人・小児用記入式券となっています。

同社特急券は外部委託の旅行会社などには完全常備券ではなく、列車名記入式の様式が設備されていました。これは特急停車駅のように大口需要が無いために料金に連動する区間については印刷されておりましたが、列車名のみ記入する方法が採られていました。

裏面です。完全常備式券と注意書きの文言は同一ですが、発行箇所名も記入式となっています。

硬券が使用されていた時代、同社では特急券の発売は特急停車駅となっており、特急が停車しない駅であっても定期券を発売する駅では特急券の発売が行われていました。しかし、硬券の特急券は設備されておらず、特別補充券(出札補充券)での発売されていたのが殆どで、特急の停車しない駅で発行された硬券の特急券は見かけませんでした。

その他、同社では特急停車駅であっても、列車名を記入式として発売する場合がありました。

1986(昭和61)年11月に所沢駅で発行された、列車名を記入式として発売された「むさし」13号特急券です。黄色せいぶてつどう自社地紋のA型券で、旅行会社用と同様に列車名が記入式になっています。

この券は、所沢駅のホームにある特急券発売所で発行されたもので、改札を入る前に特急券を購入していない旅客に発売されたものです。

発車間際に発売された場合、座席指定の照会をする時間がないため、座席の指定は行わず、空白のままで発売されていました。ただし、定員制の列車であるため、列車名の記載だけはおこなわれていました。

裏面です。今まで御紹介して参りました券とは記載されている内容が異なり、「この列車は座席指定列車です。発車間際で座席の指定のない場合は、空いている席におつきください。」と、座席を指定しないで発売する前提で発券されています。

ホームで発車間際に発売された場合、上記の券とはまた違う方法で発売されることもありました。

1991(平成3)年1月に飯能駅の特急改札口で発売された特急券です。黄色せいぶてつどう自社地紋のA型小児専用券で、列車名記入式券になります。

この券の場合、ナンバーリングを使用して座席の指定をしていますが、列車名の記載がありません。同社では特急列車は普通列車とはホームを分けて専用ホームとしている駅が多く、そのような駅の場合、ホームには特急券発売窓口がなく、ホームの入口に専用改札と窓口がありました。

このような駅の場合では列車毎に改札を行いますので、列車名の指定を省略し、座席の指定のみを行っていました。そのため、列車名の記載がありません。

以前、列車名の記載が無い西武の特急券を「おばけ特急券」と呼んでいた時代があったと記憶しています。

その後、同社の特急券もやっと機械発券されるようになり、硬券の特急券は姿を消しましたが、特別な時限定で硬券特急券が発売されたことがありました。

1991(平成3)年4月に所沢駅で発行された特急券です。黄色せいぶてつどう自社地紋のA型大人・小児用券で、特急券としては全国的に珍しい金額式券となっています。この券は発券機が故障した時に登場する非常用の券で、運が良くなければ入手できないレアな券です。

裏面です。「この券は発券機故障のため発行するもので号車・席番の指定はしておりません。空いている席にお座り下さい。」とあります。しかしながら、表面には予めシステムから抜いた座席を記載できるようにしたのでしょうか、座席指定欄があります。

この様式は、現在でも設備されているのか、不明です。

西武鉄道 ちちぶ4号特別急行券

今まで3回に亘って西武特急の「ちちぶ」号「むさし」号「おくちちぶ」号の特急券を御紹介いたしました。今回は、昭和40年代から50年代初め頃の西武特急の硬券特急券を御紹介致したいと思います。

秩父線の西武秩父駅で発行された、所沢駅までの「ちちぶ」4号特別急行券です。黄色せいぶてつどう自社地紋のA型大人・小児用完全常備券になります。

昭和50年代になってからの「ちちぶ」34号特急券を再掲致します。様式的には大きな変化はありませんが、新様式券が「特急券」となっているのに対し、旧様式券は「特別急行券」と表記されている点が異なります。また、発車時刻の表記方法も、旧様式券が「発駅発〇〇時○○分」となっているのに対し、新様式券は発駅の記載が無くなって「〇〇時○○分発車」と表記されている点が異なります。

こちらは1975(昭和50)年2月に池袋線池袋駅で発行された、下り「むさし」19号特別特急券になります。

この頃は下り用の特急券には斜め赤2条の斜線が2本印刷されており、上り列車用と下り列車用が一目でわかるようになっていました。

2本の斜め赤2条の斜線は「こぶし」号の特急券も同様でした。

1973(昭和48)年3月に池袋線の池袋駅で発行された「こぶし」1号特別特急券です。

紫色せいぶてつどう自社地紋のA型大人・小児用完全常備券になります。

「こぶし」号は休日の前日に限って下り1本のみ運転されていた「休前日特急」で、池袋を20:10に発車して、所沢駅20:37、飯能駅21:00、終点西武秩父駅21:38到着というダイヤで運転されていました。西武秩父駅に到着した列車は西武秩父駅で夜間停泊して翌朝西武秩父駅5:13発の特急「ちちぶ2号」として池袋に戻りますが、西武秩父駅では朝まで車内で仮眠することが可能というハイキング客向けの「準夜行」特急となっていました。

この列車の場合、「おくちちぶ」号の特急券とは異なり、1本しか運転されていなくとも、号数である「1号」の表記がなされていました。

西武鉄道 西武秩父駅発行 おくちちぶ号特急券

今回は西武特急「おくちちぶ」号の特急券を御紹介致しましょう。

1986(昭和61)年1月に西武秩父線の西武秩父駅で発行された、所沢駅までの「おくちちぶ」号特急券です。

黄色せいぶてつどう自社地紋のA型大人・小児用完全常備券になります。

「おくちちぶ」号は新宿線の西武新宿駅~西武秩父駅間を結ぶ特急列車で、土休日のみの運転であり、また、1往復しか設定されていませんでした。そのため、「おくちちぶ」号の特急券には号数が表記されることは無く、列車名のみの記載になっていました。

当時、新宿線系統の電車庫である南入曽車両所には特急車両の配置が無く、「おくちちぶ」号が運転される日には、朝は西武新宿駅までの送り込みを兼ねて西武新宿ゆき「むさし」号が運転され、夕方も回送を兼ねて所沢ゆきお「むさし」号が運転されていたと記憶しています。

御紹介の券は実際に乗車した時のものですが、高田馬場駅や西武新宿駅まで乗車してしまうと自宅最寄り駅を過ぎてしまうために所沢駅までの乗車と致しましたが、今考えれば、所沢駅までの特急券では新宿線系統の列車であることが良く分からなくなってしまうため、コレクション用としてもう少し奮発して西武新宿駅までの特急券を購入すれば良かったかなと後悔しています。

西武鉄道 西武秩父駅発行 むさし26号特急券

前回の「ちちぶ」号特急券に続き、今回は「むさし」号の特急券を御紹介致しましょう。

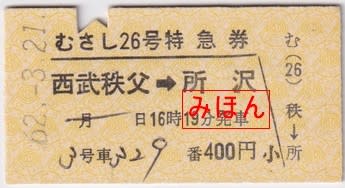

1987(昭和62)年3月に秩父線の西武秩父駅で発行された、むさし26号の特急券です。黄色せいぶてつどう自社地紋のA型大人・小児用の完全常備券になります。

「むさし」号は本来池袋駅~飯能駅間を結ぶ特急列車として設定されておりますが、多客期の臨時延長運転で西武秩父駅まで運転されたり、所沢駅始発の池袋ゆきや、西武新宿~本川越間の特急、土休日には新宿線特急「おくちちぶ」号の送り込みを兼ねた営業運転で西武新宿駅ゆきの列車が設定されたりと、比較的決まりの無い自由奔放な運用が行われています。現在では本来の池袋駅~飯能駅間を結ぶ特急列車として運転されているようですが、もしかするとそうでない列車の設定があるかも知れません。

御紹介の券は西武秩父駅~飯能駅間を臨時延長運転した時に発行されたもので、西武秩父駅まで足を延ばす「むさし」号「ちちぶ」号ほど多くない存在でした。

実際に乗車した際に購入したものですが、臨時運転であれ、完全常備の券が設備されていました。

こちらは、新宿線の西武新宿駅で発行された、西武新宿駅から本川越駅までのむさし53号特急券になります。もともと、新宿線で運転される「むさし」号は土休日の新宿線特急である「おくちちぶ」の送り込み運用として開始された経緯があるようですが、それが本川越駅まで延長運転されるようになり、1993(平成5)年に新宿線特急の「小江戸」号の登場によって、新宿線で運転される「むさし」号は廃止されています。

西武鉄道 西武秩父駅発行 ちちぶ34号特急券

西武鉄道では、10000系NRA(ニューレッドアロー)の車両を先代の5000系のレッドアロー塗装のラッピングでリメイクした「レッドアロークラシック」という列車を1編成運行させていますが、今月29日の運用を以って定期列車から引退し、その後1か月程度は臨時列車運用のみとすることを発表しました。

(レッドアロークラシック 東伏見~武蔵関間にて)

(レッドアロークラシック 東伏見~武蔵関間にて)

レッドアロークラシックの引退は西武特急が誕生して以来の色の特急列車が無くなることであり、同社の特急列車誕生から50年が経過し、一つの時代が終わるような気がします。

レッドアロークラシックの引退に因み、数回に亘って同社の硬券特急券を御紹介していきたいと思います。

1回目は看板列車である、「ちちぶ」号の特急券を御紹介致しましょう。

1983(昭和58)年4月に西武鉄道秩父線の西武秩父駅で発行された所沢までのちちぶ34号の特急券です。

黄色せいぶてつどう自社地紋のA型大人・小児用の完全常備券になります。

当時、同社では特急券の機械発券が大変遅れており、西武秩父駅などの特急停車駅には完全常備の特急券が設備されていました。そして、前売ではない発行当日の利用の場合、乗車日の記入が省略されて発券されることが多かったように感じます。

こちらは1978(昭和53)年2月に発行された、同駅から池袋までのちちぶ14号の特急券になります。やはり完全常備券になります。13時22分発という昼過ぎに発車する比較的需要の少ない列車でさえ、完全常備券が設備されていたことになります。

こちらは、1990(平成2)年3月に池袋駅で発行されたちちぶ7号の小児専用券の完全常備券になります。小児用券は需要が少なく、大人・小児用券の断片を切ることで対応できることから完全常備券は口座数が少なく、比較的満席率の高い列車に限られていたようです。

この券は、列車(ちちぶ7号)が発車した後にコレクション用として発券して戴いたもので、乗車日欄にはゴム印で乗車日が捺印され、座席指定も「1号車234番席」といった数字で記載されています。

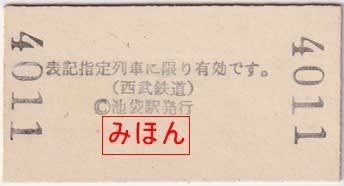

裏面です。「表記指定列車に限り有効です。」の注意書きと、社名および発行箇所名の記載があります。

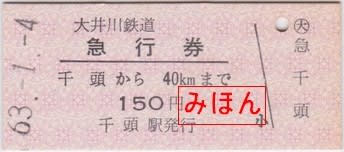

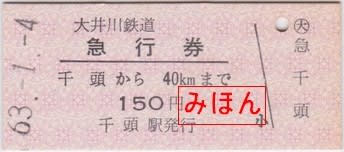

大井川鉄道 千頭駅発行急行券 ~その4

拙ブログ2020年7月18日エントリーの「大井川鉄道 千頭駅発行急行券 ~その1」および7月20日「大井川鉄道 千頭駅発行急行券 ~その2」において、大井川鉄道の千頭駅で発行された急行券を御紹介いたしました。

手元に、御紹介したものよりも約10年ほど古い、昭和50年代の急行券がございましたので御紹介いたしたいと思います。

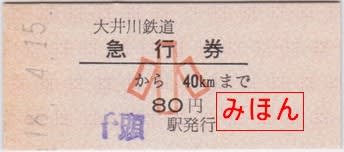

1976(昭和51)年7月に大井川鉄道千頭駅で発行された急行券です。桃色大井川鉄道自社地紋のB型大人・小児用券で、日本交通印刷調製券に切り替わる前のもので、印刷場は不明です。

最新様式の券を再掲致しますが、「千頭から40kmまで」という括りについては変化ありませんが、昭和50年代の券には列車指定欄があります。この券を購入した当時は列車指定はされていませんでしたので、かつて行われていたか、もしくは全く使用されていなかったかのどちらかになります。

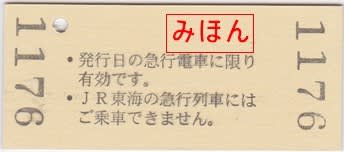

裏面です。

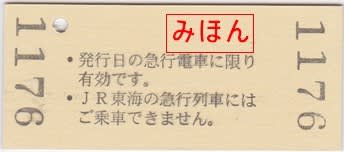

「〇発行日の表記列車に限り有効です」という御案内文があることから、列車指定についての何かがあったものと推測されます。

最新様式の券のものと比べてみますと、「発行日の表記列車」が「発行日の急行電車」に変わり、「国鉄」が「JR東海」に変わったことが判ります。

この券は管理人が初めて大井川鉄道のSL急行に乗車した時の帰路に急行電車に乗車した際に購入したものです。当時の急行電車は富士身延鉄道出身のモハ306型という車両が、架線電圧の昇圧改造が機器の関係で困難であったことから当初より電装解除されてクハ扱いで使用されていた北陸鉄道出身のクハ6050型2両を牽引(モハ306型電車は非客扱い)している列車で、いかにも「ローカル私鉄の電車」という感じでした。

当時ハーフサイズのカメラで撮影した写真が残っていましたので御紹介いたしましょう。

これが旧富士身延鉄道のモハ306型電車です。この時すでに、かなり車体が傷んでいました。

相方の旧北陸鉄道クハ6050型電車です。北陸鉄道では新性能電車であったようですが、これが祟り、北陸鉄道の600Vから大井川鉄道の1500Vへの昇圧改造が機器の関係で困難であったことから、「クハ代用」として牽引されて走っていました。

こんな感じで運転されていました。撮影したところは金谷駅で、全面窓のところにスタフが引っ掛けられています。

モハの方にはヘッドマークがついていましたが、なぜかクハの方は付けられていませんでした。

大井川鉄道 千頭駅発行急行券 ~その3

前回と前々回で大井川鉄道千頭駅で発行された急行券を御紹介いたしました。同駅には小児用の急行券の設備もございましたので御紹介致しましょう。

1988(昭和63)年1月に発行された、小児用の急行券です。桃色大井川鉄道自社地紋のB型小児専用券で、大人・小児用券同様、日本交通印刷で調製されたものです。

大人・小児用券と様式は変化ありませんが、大人・小児用券では「千頭から40kmまで」となっているのに対し、小児用券は「千頭から」とのみ記載されており、距離の記載がありません。

裏面です。大人・小児用券と基本的に記載されている内容は変わりませんが、この券は国鉄民営化前に設備されたものと思われ「国鉄の急行列車にはご乗車できません。」という記載になっています。

こちらは、商号改正後の2006(平成18)年4月に発行された小児用急行券です。桃色大井川鉄道自社地紋のB型小児専用券で、大人・小児用券同様、日本交通印刷で調製されたものです。まだ商号改正前の時代に設備されたもののようで、社名は「大井川鉄道」のままになっています。

この券の場合、「 から40km」と記載されており、また発行駅名も記入するようになっていることから、千頭駅以外でも発売できる記入式となっているようです。

裏面です。券はくたびれた感じですが、先に御紹介した券とは異なり、「JR東海」の記載になっていますので、国鉄民営化後に調整されたことが判ります。

大井川鐵道 千頭駅発行急行券 ~その2

前回エントリーで1988(昭和63)年に発行された大井川鉄道の急行券を御紹介いたしましたので、2000(平成12)年10月の商号改正後である「大井川鐵道」となってからの急行券を御紹介致しましょう。

2006(平成18)年4月に千頭駅で発行された、大井川本線用の急行券です。

桃色大井川鐵道自社地紋のB型大人・小児用券でで、やはり日本交通印刷で調製されたものです。

再掲いたしますが、大井川鉄道時代の昭和券は社名が「大井川鉄道」となっている他に様式的な変化はありませんが、こちらが活版印刷となっているのに対し、商号改正後の券はオフセット印刷になっています。また、商号改正に倣い、社名が「大井川鐵道」に改められています。

裏面です。こちらもオフセット印刷に変更されておりますが、記載されている内容に変化はありません。

大井川鉄道 千頭駅発行急行券 ~その1

1988(昭和63)年1月に大井川鉄道千頭駅で発行された急行券です。

桃色大井川鉄道自社地紋のB型大人・小児用券で、日本交通印刷で調製されたものです。

この券を購入した時はすでに急行電車は出発した後でしたが、蒐集のために購入したいと申し上げたところ、「使用できない」という前置き付きで発券してもらいました。

同線の当時の急行料金は150円の1口座だけで、どこまで乗車しても150円ですが、「千頭から40kmまで」という表記になっています。急行の運転されている大井川本線の営業キロは39.5kmですので間違いではありませんが、券面だけを見ると、「20kmまで」とか、もう少し安い急行料金が存在するように思えてしまいます。

裏面です。

券番のほかに御案内文があり、「発行日の急行電車に限り有効です。」とあり、これはSL急行列車と完全に分けていることを表しています。

また、「JR東海の急行列車にはご乗車できません。」とあり、当時運転されていた急行「東海」号や、金谷駅は停車しない「銀河」などには乗車できない旨の記述があります。

| « 前ページ | 次ページ » |