JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

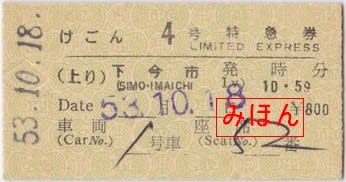

東武鉄道 鬼怒川温泉駅発行 けごん4号特急券

1978(昭和53)年10月に東武鉄道鬼怒川線の鬼怒川温泉駅で発行された、けごん4号の特急券です。

若草色とぶてつ東武鉄道自社地紋のA型大人専用券で、足利印刷で調製されたものと思われます。

東武鉄道の特急券は、国際的な観光地である日光や鬼怒川温泉への外国人旅行客が判るよう、古くから英文表記を入れたものとなっています。

その内容は今では当たり前のことですが、当時としてはかなり進んでいた印象があり、同時期のやはり国際的な観光地を控えている小田急ロマンスカーの特急券と比べても、その斬新さが分かります。

(特急けごん号)

(特急けごん号)

当時の東武特急「けごん」号は観光特急独特のオーラがあり、小田急ロマンスカーなど、他の特急列車とは違う「近寄りがたい」何かがありました。

裏面です。

発行箇所名である「東武鉄道鬼怒川温泉駅発行」の他に、「下今市乗換えのお客様のお席は、下今市←→浅草間が指定です。」という文言があります。

これは、東武の鬼怒川温泉駅へ行く特急列車は「きぬ」号で、同列車は伊勢崎線から日光線を経由して途中の下今市駅で鬼怒川線に入るのに対し、「けごん」号は日光線をそのまま東武日光へ行く列車であることから、鬼怒川温泉駅から「けごん」号に乗車するには下今市駅で乗換をする必要があるため、このような案内になっています。

通常であれば同駅から特急列車を利用する際には「きぬ」号を案内しますが、「きぬ」号は午前9時台の列車が出てしまうと夕方まで運転されていないため、「空白」の時間帯については下今市駅で乗換の必要がある「けごん」号を案内せざるを得ず、このような常備券が設備されていたものと思われます。

近畿日本鉄道 ドットインパクト後期の特急券

1981(昭和56)年10月に鶴橋駅で発行された、鶴橋から宇治山田までの特急券です。

薄青色近畿日本鉄道自社地紋のドットインパクト券紙を使用したもので、券紙は従来のものと同じですが、後期のものはプリンターが改良されています。

従来機では発着駅や乗継駅、発行駅の印字は印版を使用して印字されておりましたが、改良型の券はすべてがドットインパクトで印字されるようになっています。また、文字の大きさも従来のものよりも大きく、視認性に優れています。

改良型になってから追加された機能として、乗車券を纏めて一葉券として発売する場合、従来型では運賃と料金を合算した発売額の右側に「1込」もしくは「2込」の印字がありましたが、この様式にはそれはなく、右上の備考欄に「乗車券[乗車日から2日間有効]」と印字されるようになり、コム員を捺印する方法ではなくなっています。

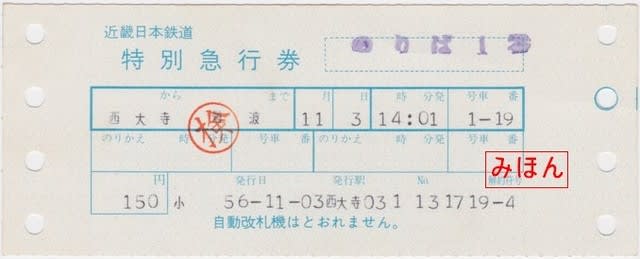

近畿日本鉄道 小児用として発券された特急券

ドットインパクト時代の近畿日本鉄道(近鉄)の特急券を御紹介いたしておりますが、小児用として発券されたものもございますので御紹介致しましょう。

1981(昭和56)年11月に、大和西大寺駅で発行された、大和西大寺から近鉄難波までの小児用特急券です。小児用特急券として発行されたものは、料金の右横に「小」の文字が印字されており、これが小児用券であることを示しています。

当時の同社特急券は当時の印字システムの技術的な問題からだったのでしょうか、発駅・着駅および発行駅名が略されているものが多く、それに倣って大和西大寺駅は「西大寺」となっております。

近畿日本鉄道 乗継利用の特急券

しばらく近畿日本鉄道(近鉄)の特急券の話題をエントリーさせて頂いておりますが、もう少しお付き合いください。

今回御紹介いたしますので、ドットインパクト時代の特急券で、乗継利用として発行された例を御紹介致しましょう。

拙ブログ2020年2月28日エントリーの「近畿日本鉄道 大和八木駅発行 近鉄難波までの特急券」において、近鉄では観光特急「しまかぜ」に複数回乗車する乗継ぎを除き、運転系統の異なる他の特急列車に乗継いで乗車する場合、乗継ぎ駅での接続時間が30分以内であれば、乗車区間を通して1枚の特急券を発売されるということを申し上げましたが、そのような乗継利用として発行された例を御紹介致します。

1988(昭和55)年5月に大和八木駅で発行された、大和八木駅から五十鈴川駅までの特急券です。前々回の記事で乗車券との一葉券を御紹介致しました際に使用したもので再掲になります。

大和八木駅から大阪線にて伊勢中川駅を通って山田線に入り、宇治山田駅で一旦1本目の特急列車を降り、同駅から五十鈴川駅までの区間を鳥羽線の特急列車に乗車するようになっています。

のりかえ駅である「宇山田」は宇治山田駅を表していますが、五十鈴川駅が「五十鈴川」と4文字で印字されているのに対し、宇治山田駅が「宇山田」と3文字に略されてしまっているのか、興味のあるところです。

ただ、版の大きさとして、発駅および着駅の印字に対し、乗継駅と発行駅は幅が小さく字間が詰まっており、共通の印版が使用されているように見えます。乗継駅が3文字に略されているのはこの辺にヒントがありそうです。

宇治山田駅から五十鈴川駅まではわずか1駅ではありますが、ちょうど乗継可能な列車がありましたため、乗継可能な特急券として発券されています。

近畿日本鉄道 回数特別急行券と引替えた特急券

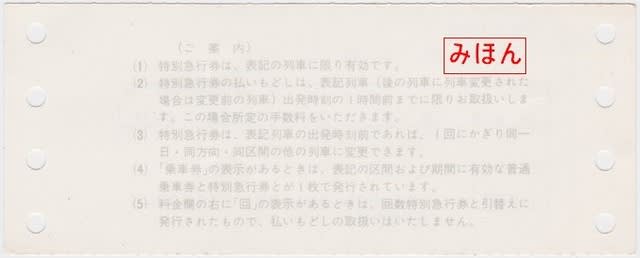

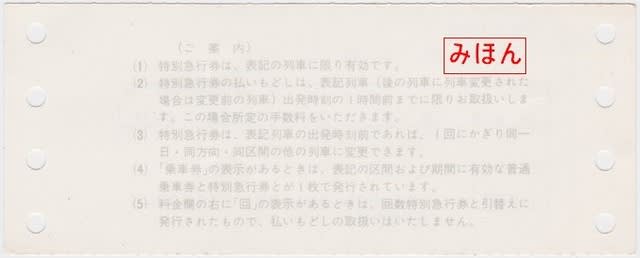

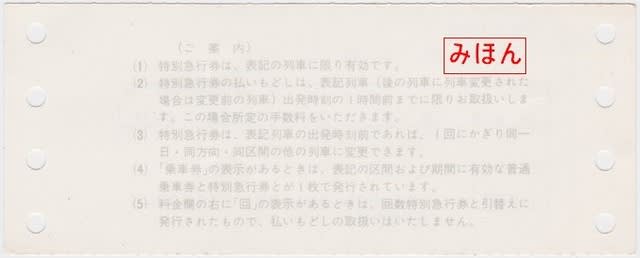

近畿日本鉄道(近鉄)のドットインパクト用券紙を使用した特急券を御紹介いたしました際に御紹介したご案内文の再掲です。

前回エントリーでは⑷の乗車券一葉券を御紹介いたしました。

今回は『⑸ 料金欄の右に「回」の表示があるときは、回数特別特急券と引換えに発行されたものですので、払いもどしの取扱いはいたしません。』とあります、回数特別特急券と引換えで発行された特急券を御紹介致しましょう。

1979(昭和54)年3月に、大和八木駅で回数特別特急券と引換えで発行された、大和八木から近鉄難波までの特急券です。

料金の記載等、通常の特急券と変わらないように見えますが、料金の右横に回数特別急行券と引き換えたことを示す「回」の文字が印字されています。

近畿日本鉄道 ドットインパクト特急券の乗車券一葉券

前々回エントリーで、近畿日本鉄道(近鉄)のドットインパクト用券紙を使用した特急券を御紹介いたしました際、裏面のご案内文を御紹介いたしました。

こちらが再掲になります。

『⑷ 「乗車券」の表示があるときは、表記の区間および期間に有効な普通乗車券と特別急行券とが1枚で発行されています。』とありますので、今回は普通乗車券と特別急行券を1枚で発行例を御紹介致しましょう。

京都駅で発行された、京都駅から大和西大寺駅までの普通乗車券(乗車券)と特別急行券(特急券)の一葉券になります。

様式としては特急券単独で発行されたものと殆ど変わりませんが、右上の備考欄に「乗車券(乗車当日限り有効)」というゴム印が捺印されています。これが乗車券と特急券が一葉で発行されたことを表しています。

かつて、同社の乗車券は「営業キロ101km以上乗車券」というわけではないようですが、ある程度の金額以上の乗車券については有効期間が2日間となっておりましたが、京都から大和西大寺までの営業キロは34.6kmでしたので、「ある程度の金額」に達していないのでしょう、有効期間は1日間です。そのため「乗車当日限り有効」という文言になっています。また、運賃の右隣に「1込」と印字されていますが、これが乗車当日限り有効の乗車券運賃込みである符号になります。

つぎは、大和八木駅で発行された、大和八木駅から五十鈴川駅までの普通乗車券(乗車券)と特別急行券(特急券)の一葉券になります。

こちらは営業キロ104.3kmになりますので「ある程度の金額」以上なのでしょう、有効期間は2日になります。そのため「乗車券(乗車日から2日間有効)」というゴム印が捺印されています。また、運賃の右隣に「2込」と印字されており、これが乗車日から2日間有効の乗車券運賃込みである符号になります。

近鉄の乗車券の制度は、往復乗車券の有効期間についても往路1日復路2日と変わっていたり、特徴的な規則になっています。現在ではIC乗車券の導入を機に途中下車制度そのものが無くなってしまっていますが、制度のあった時は「ある程度の金額」以上になると2日間有効であったり、指定駅では有効1日の乗車券でも途中下車ができたりしていました。

記憶が曖昧になってしまっている点もありましたが、ある御訪問者様から、この頃くらいだと「800円くらい程度」と情報を戴きましたので追記させていただきます。

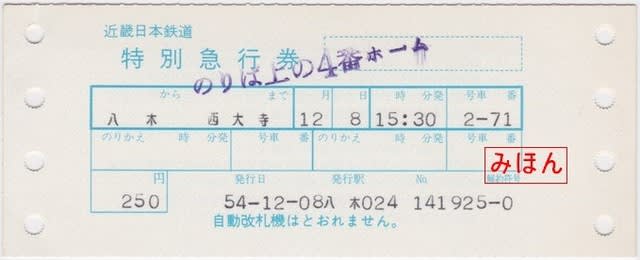

近畿日本鉄道 大和八木駅発行 大和西大寺までの特急券

1979(昭和54)年12月に大和八木駅で発行された、大和西大寺までの特急券です。

薄青色近畿日本鉄道自社地紋のドットインパクトプリンター用券紙を使用した端末券になります。

こちらの券も前回エントリーの券のように、発着駅名および発行駅名が略されており、大和西大寺駅は「西大寺」になっています。

近鉄の比較的大きな複雑な駅では特急券に乗車ホームの表記をすることがあり、この券には「のりば上の4番ホーム」というゴム印が捺印されています。大和八木駅の構内図を見ると分かりますが、同駅は大阪線が上のホーム、京都・橿原線が下のホームになっており、どちらにも特急列車が運転されておりますので、誤乗を防止するためのものと思われます。

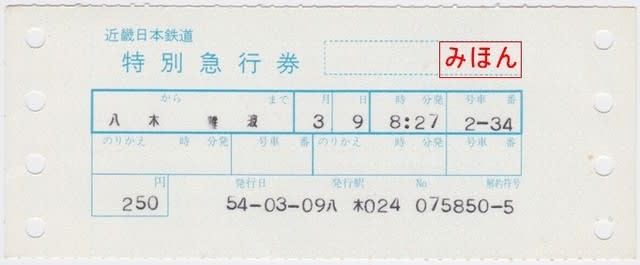

近畿日本鉄道 大和八木駅発行 近鉄難波までの特急券

1979(昭和54)年3月に近畿日本鉄道(近鉄)大和八木駅で発行された、近鉄難波(現・大阪難波)までの特急券です。

薄青色近畿日本鉄道自社地紋のドットインパクトプリンター用券紙を使用した端末券になります。

この様式は現行の感熱式特急券から3~4代くらい前の様式で、昭和60年代初頭まで使用されていました。

乗車駅および着駅、発行駅名は予め作成された印版を使用し、その他の数字はラインプリンターで印字されています。

ラインプリンターは文字を一行ずつ印刷していくもので、一度の印字動作で用紙の横幅に相当する数の文字を同時に印刷することができ、縦横に並んだ微細なピンをインクリボンに打ち付けて紙にインクを写し取るドットインパクト方式のプリンターです。

かつて、国鉄でもマルス端末で使用されておりましたので、イメージしやすいかと思います。

発行駅および乗車駅は大和八木駅ですが、券面では「八木」と略されています。また、近鉄難波駅も「難波」と略されています。字数が多いと見づらいということもあったのかも知れませんが、乗車券類の駅名をこのように略すのは大胆です。

近鉄のドットインパクト特急券は、「特別急行券」の文言の右側に備考欄として使用される点線囲みの長方形の余白があり、その下の1行目に乗車区間・乗車日・発時刻・座席指定の順に記載されています。その下の行は乗換が発生するときに記載される第2および第3列車の指定欄になっています。

近鉄では観光特急「しまかぜ」に複数回乗車する乗継ぎを除き、運転系統の異なる他の特急列車に乗継いで乗車する場合、乗継ぎ駅での接続時間が30分以内であれば、乗車区間を通して1枚の特急券を発売されるようになっており、これに対応している様式になっています。

裏面です。ご案内文が印刷されています。

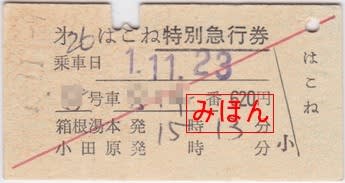

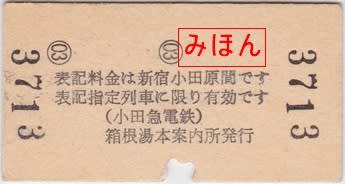

小田急電鉄 はこね号 特別急行券 ~その2

前回エントリーで、町田駅停車以後のはこね号特急券を御紹介いたしましたので、今回は町田駅停車以前の同列車特急券を御紹介致しましょう。

1989(平成元)年11月に箱根湯本案内所で発行された、第26はこね号の特別急行券です。

退色してしまっていますが、青色PJRてつどう地紋のA型大人・小児用券で、井口印刷で調整されたものと思われます。井口印刷券の「第」の字は省略文字である「㐧」という独特の文字となっています。

(スーパーはこね号)

(スーパーはこね号)

再掲いたしますが、様式的には前々回に御紹介いたしましたスーパーほこね号の券に似ており、これは小田原~新宿間をノンストップで運転していたための様式でした。

裏面です。スーパーはこね号の特急券同様、乗車区間についての表記があります。

(スーパーはこね号)

(スーパーはこね号)

こちらもスーパーはこね号の券のものを再掲いたしますが、スーパーはこね号の券の時代には「表記料金は小田原新宿間です」と乗車方向通りの記載であるのに対し、はこね号のものは上り方面用の券であるにも拘わらず、「表記料金は新宿小田原間です」と逆方向になっており、上り用と下り用の券で文面を使い分けてはいなかったようです。

小田急電鉄 はこね号 特別急行券 ~その1

前回エントリーで元箱根案内所で発行されたスーパーはこね号の硬券特急券を御紹介致しましたので、今回は、町田駅停車以後のはこね号特急券を御紹介致しましょう。

2009(平成21)年12月に元箱根案内所で発行された、はこね12号の特急券です。青色PJRてつどう地紋のA型大人・小児用券で、山口証券印刷で調整されたものです。

表面には乗車日や指定欄の他に乗車区間の記載があり、途中の町田駅までの特急料金とは金額が異なることに対応した様式になっており、スーパーはこね号のものとは様相が異なります。かつて同社の各駅で発売されていたさがみ号やあしがら号の特急券に準じた様式となっています。

ただし、他の列車の場合には乗車駅が1駅に特定されるのが一般的ですが、はこね号の場合は箱根登山鉄道線内の特急料金は不要であることから箱根湯本駅と小田原駅からの料金が同一のため、乗車駅と発時刻を記入する欄が2段書きで双方記載されているところが特徴的です。その結果でしょうか、列車名を記載するスペースが殆どなくなってしまっています。

小児断線を見ますと「(特)は小→新」と記載されていることからはこね号専用の券であることは明確ですが、列車名は印刷されておらず、手書きでの対応になっているのは、スペースの関係上、やむを得なかったのかもしれません。

裏面です。スーパーはこね号のものと異なり、乗車区間についての記載はありません。

| « 前ページ | 次ページ » |