予定通りにオーラキャノンの基本部分と、武器関係及びコンバーター部分の改造が終了しました。

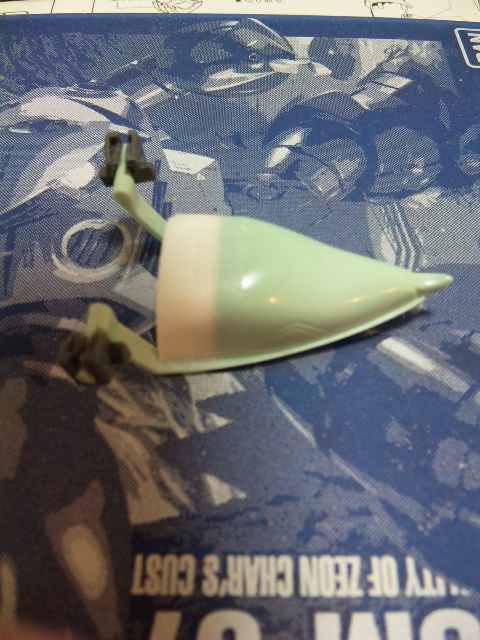

オーラソードライフルの基本的なギミックは問題無いので、ソード時のビーム刃だけを造ってみました。

オーラソードライフルの基本的なギミックは問題無いので、ソード時のビーム刃だけを造ってみました。

透明パーツを色々と探して(軟質素材も検討しましたが、当時のキットには無い物なので、除外しました。)、1/72ビランビーの羽根パーツのライナーを使用しています。

取り付け部を抜き差しできるように削り込んで、全体的に先端に向かって削り込んでいます。

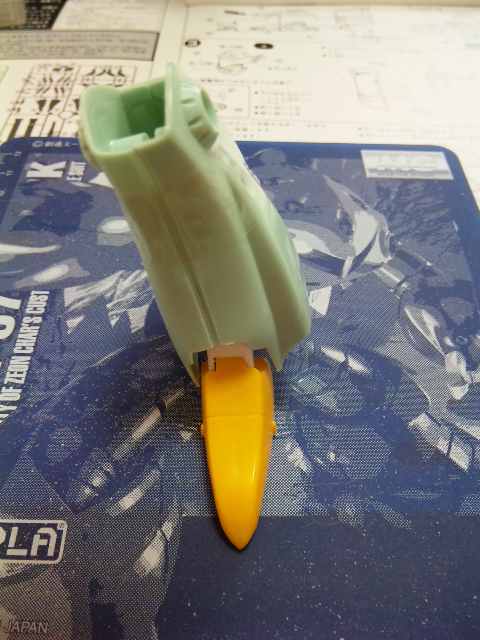

右コンバーターに取り付けるオーラソードの鞘ですが、キットのままだとプラプラしていて不安定なのと、余りにみっともない形状なので、鞘側にプラ棒とポリキャップで受けを造り、コンバーター側から軸を出してあります。

右コンバーターに取り付けるオーラソードの鞘ですが、キットのままだとプラプラしていて不安定なのと、余りにみっともない形状なので、鞘側にプラ棒とポリキャップで受けを造り、コンバーター側から軸を出してあります。

こうすれば回転もしますし、隙間も無くなり、見栄えは良くなり可動もします。

一応危険防止で、軸側にはブラ棒で抑えを造っておきました。

羽根ですが、他のオーラバトラーを比べて結構きつめになってはいるのですが、後々緩くなる事も想定して、ポリキャップを薄くしたものを仕込んであります。

羽根ですが、他のオーラバトラーを比べて結構きつめになってはいるのですが、後々緩くなる事も想定して、ポリキャップを薄くしたものを仕込んであります。

二枚の羽根で1セットの加工にしてありますので、可動時に同時に動いてしまいますが、硬さと安定性は良くなっています。

開口の際に、透明な羽根の方は結構割れやすいので、注意しながら少しずつ進めないと危険です。

オーラキャノンですが、キットの可動レールは過去数回どのようにしても塗装面が干渉して、苦い思いをしていたのですが、HGビルバインで可動軸を使用して造られた構造を見て、「これは1/48に使える!」と思っていましたので、実現してみました。

オーラキャノンですが、キットの可動レールは過去数回どのようにしても塗装面が干渉して、苦い思いをしていたのですが、HGビルバインで可動軸を使用して造られた構造を見て、「これは1/48に使える!」と思っていましたので、実現してみました。

本体はレール時の取り付け穴を塞ぎ、裏打ちした後で稼動軸のポイントに穴を空けてあります。

キャノン本体と主軸はそのまま使って、軸受け(赤い部分)か形状変更、後はプラ棒で軸部分を造り、ポリキャップ用の可動部と接着してあります。

出来たばかりで、まだしっかりと定着していないので、後で削りこんで形を整えます。