伊豆の地名の発祥地でもある伊豆山神社。

天平勝宝元年(749)創建と伝わる。伊豆御宮、伊豆大権現、走湯大権現、伊豆御宮とも走湯社とも称された。

源頼朝と北条政子が結ばれた場所であることから、縁結びの神社としても知られる。頼朝・政子の腰掛け石。

源頼朝が、北条政子と共に深い信仰を寄せた。

役小角社

役小角社

役小角は、伊豆大島に流罪となるが、夜は飛行の術で伊豆山権現に飛来し修行を重ね、海上を歩き富士山に登ったと伝わる。

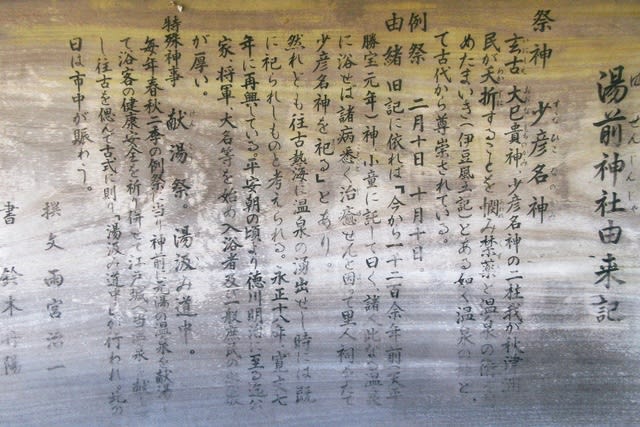

「湯前神社」が熱海温泉を守護している。 子供が「この温泉を浴びれば諸病を悉く治癒する」の神託を受けた。

「大湯(おおゆ)」は最も古くて大きな間欠泉であった。

「大湯(おおゆ)」は最も古くて大きな間欠泉であった。

「熱海七湯」の一つ。

間欠泉は大正12年に止まり、昭和37年に人工的に噴出するよう整備されたが、いまは止まっている。

40年ほど前に此処を通ったときは、湯気が沸き上がっていた。

間欠泉を期待して再訪したが、湯さえなく残念。

この「大湯」のみ再訪で、他はすべて初訪。

「風呂の湯・水の湯」熱海七湯の一つ。

風呂の湯は外傷に良いといわれ、この傍らに塩分の無い温泉が湧き出し、淡白無味常水を温めるものの如しとして「水の湯」と名付けられた。

<< もどる < > つづく③ >>

<< もどる < > つづく③ >>

天平勝宝元年(749)創建と伝わる。伊豆御宮、伊豆大権現、走湯大権現、伊豆御宮とも走湯社とも称された。

源頼朝と北条政子が結ばれた場所であることから、縁結びの神社としても知られる。頼朝・政子の腰掛け石。

源頼朝が、北条政子と共に深い信仰を寄せた。

役小角社

役小角社役小角は、伊豆大島に流罪となるが、夜は飛行の術で伊豆山権現に飛来し修行を重ね、海上を歩き富士山に登ったと伝わる。

「湯前神社」が熱海温泉を守護している。 子供が「この温泉を浴びれば諸病を悉く治癒する」の神託を受けた。

| |

| 社前には「大湯」という熱海温泉の源泉が湧いている。 |  |

「大湯(おおゆ)」は最も古くて大きな間欠泉であった。

「大湯(おおゆ)」は最も古くて大きな間欠泉であった。「熱海七湯」の一つ。

間欠泉は大正12年に止まり、昭和37年に人工的に噴出するよう整備されたが、いまは止まっている。

40年ほど前に此処を通ったときは、湯気が沸き上がっていた。

間欠泉を期待して再訪したが、湯さえなく残念。

この「大湯」のみ再訪で、他はすべて初訪。

「風呂の湯・水の湯」熱海七湯の一つ。

風呂の湯は外傷に良いといわれ、この傍らに塩分の無い温泉が湧き出し、淡白無味常水を温めるものの如しとして「水の湯」と名付けられた。

頼朝と政子の出会いの橋などもあったように思います。

懐かしいです。

>ところで、その「こむら返り」を大阪では「コブラ返り」と呼ぶそうですが、らいちゃんは使わないのですか?

故郷の岡山では「コブラ返り」を使っていたように思いますが、大阪に来てからは「こむら返り」を使ったり、「コブラ返り」を使ったりしています。

いい加減ですね。

これを報道で見てますが、曲がり角を走り抜ける様に凄味をおぼえます。

三年ぶりに「熊取地車(だんじり)祭り」が再開されて、早くコロナ前にもどっていって欲しいです。

熱海に泊まるのは4度目くらいですが、今日の案内では「大湯」以外は初めて参りました。見残しはあるものです。

伊豆の地名の発祥の地でしたか

>源頼朝と北条政子が結ばれた場所である

由緒も拝見しました

歴史と いにしえのロマンを感じました。

あまりに見事な風景ですから、借用する気持ちを理解します。

自然は天気次第ですから、雨に巡り合わせすることもあります。致し方ありません。

熱海に何度か泊まりましたが、見残しがありました。仲間と騒ぐぼかりでは、見逃してしまいます。

今週火曜日(10月11日)に伊豆山神社に行くように言われて行っていました。

タイムリーなので、驚いています。

イズから使われてたんですかねぇ〜❓

また、伊豆半島は温泉が多く湧出していることから、温泉が出る国や、熱海の地名だった井津が転訛したものとも説明がありました。

「いず」または「いづ」という言葉は、古代以前から使われていたものであり、律令時代に漢字2文字の国名にすることを義務付けられて、

当て字として「伊豆」が使われるようになったと考えられるそうです。

https://izu-ashihara.com/what-is-the-origin-of-izu-in-shizuoka-prefecture/

当方は、その逆を旅しました。といっても、1ヵ月の時間差があります。

nonahouseさんのメニューには、英彦山—品川神社—熱海に業平まであって、当ブログでも扱っています。

例えば英彦山です。

https://blog.goo.ne.jp/iinna/e/ad6a278aef9605fa06a7a4edc883ba2f

「言問」の地名は在原業平の詠んだ都鳥 (ユリカモメ)の和歌から・・・

https://blog.goo.ne.jp/iinna/e/e8077241444a05a054099eaebc2f55cb

そして、古代史は次のとおりです。

https://blog.goo.ne.jp/iinna/e/88264fc029dfce389cf080be90a20922

当方は、県民割を使っての一泊二日の熱海でした。

それだけなのに、ブログ6本にしました。

「大湯」は熱海で最も古くて大きな間欠泉で、「熱海七湯」とされているお湯でした。宿の名が「大湯」なのは、その近くだからなのですね。^^

* (スノーパンダ)さんのブログアドレスをコメント上 (iina)に置きました。