師走は忠臣蔵で、吉良邸への討ち入りは、きょう12月14日。

*1 *2

江戸時代、仇討ち処置を定める式目が「徳川成憲百箇条」にある。

これは、「長曾我部元親式目」慶長2(1597)年の仇討条項を参考にしたもので、次のように定めた。

「敵討の事。親の敵を子、兄の敵を弟打ち申すべし。弟の敵を兄が打つは逆なり。叔甥の敵打事は無用となすべき事」

分かりやすく書くと「殺された者の子葉が敵 . . . 本文を読む

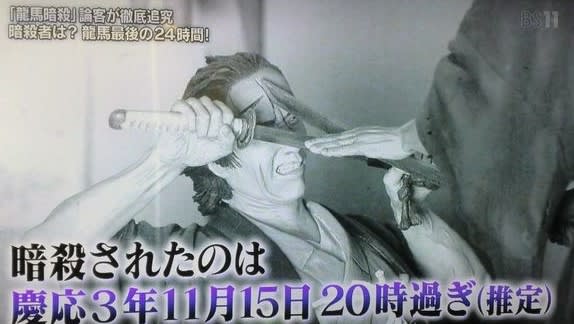

坂本龍馬は、慶応3(1867)年11月15日夜に暗殺された。

犯人は、見廻組与力頭の今井信郎である。

今井家に伝わる龍馬殺害の実録が残る。

[京都河原町の近江屋の二階の場面]

組頭の佐々木只三郎から「情報で坂本龍馬の隠れ家が判明。直ちに、きゃつめを殺せ」の命を受け、信郎が近江屋の二階座敷に入った時、八畳間に浪人風の男が二人座っているのを見た。信郎にはどちらが目指す龍馬なのかわからなかった。そこで . . . 本文を読む

天下人といえば、漠然と織田信長、豊臣秀吉、徳川家康がその代表だろうか。

この世には天下壺があるという。天下壺を持つと天下人になれると欲しがったといわれる。しかし、いつまでも持ち続けると禍わざわいをもたらすので「付喪神」にもなる。

茶道で使う茶入ちゃいれ茶器は、その形から肩衝(かたつき)・文琳 (ぶんりん)・茄子 (なす)・丸壷(まるつぼ)に分けられる。珍重されて「茄子なすは天下、肩衝かたつきは将軍 . . . 本文を読む

「この国のかたち」司馬遼太郎を要約した。

【日本の宗教】

神道という言葉は仏教が入って来てから、この国の精神習俗に対して名づけられた。

鎮護国家の仏教を受容した奈良朝のころ、僧たちは神々にありがたい経を聞かせて救おうとした。仏は上、神は下だった。

当時、僧のほとんどは民の救済など考えていずそういう理論体系もなかった。後の鎌倉仏教のような信仰というものは思想としてないに等しかった。

ところが、新たな . . . 本文を読む

古市公威(ふるいち こうい)

東京大学の本郷通りに面する正門をくぐり左に曲がって直ぐの所に、殆どの学生が素通りし名前さえ余り知られていない人物の銅像がある。

司馬遼太郎が明治の近代化の秘密を解く鍵とみなした人物、日本の土木工学のパイオニア・古市公威(1854~1,934)である。

古市は、21歳でパリに留学し、数学、物理、建築など新たな知識を溢れる好奇心で学んだ。

自主的にヨーロッパ調査旅行にも . . . 本文を読む

YouTube「この国のかたち」より

第1集 ”島国”ニッポンの叡智 (49分)

日本人の柔軟さの素。

第2集 ”武士”700年の遺産 (49分)

武士という人間像は、日本人が生み出したその結晶のみごとさにおいて人間の芸術品とまでいえるように思える。

明治の奇跡。驚くほど手間のかかることを驚くほどのスピードで全国一斉に実現したこと。学校教育の柱である小学校を8年で全国各地に整備、明治 . . . 本文を読む

「統帥網羅領・統帥参考」と題して戦前の日本の参謀本部が本にしていた。

この本を、軍は最高機密にして特定の将校にしか閲覧を許さなかった。

実は、この機密を憲法外だと明快に自己規定している。

それを秘密にし、そのことを明文化した本を最高機密、門外不出の書とし、国民には洩らさなかった。しかも、敗戦の時彼らの手で一冊残さず焼き捨てた。

国家が戦争を遂行する場合、作戦についていちいち軍が . . . 本文を読む

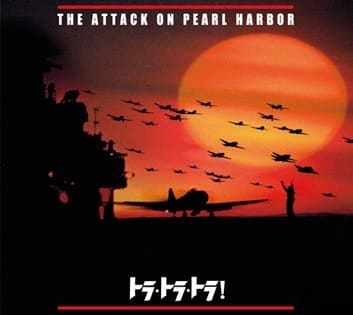

1905年(明治38年)から1945年(昭和20年)までの40年間、

つまり日露戦争の勝利から太平洋戦争の敗戦までの期間は、日本ではない。

ポーツマス講和においてロシアは強気だった。

日本に戦争継続の能力が尽きようとしていたのを知っていたし、内部に「革命」という最大の敵を抱えていたものの、物量の面では戦争を長期化させて日本軍を自滅させることも不可能ではなかった。

弱点は日本側にあったが、ギリ . . . 本文を読む

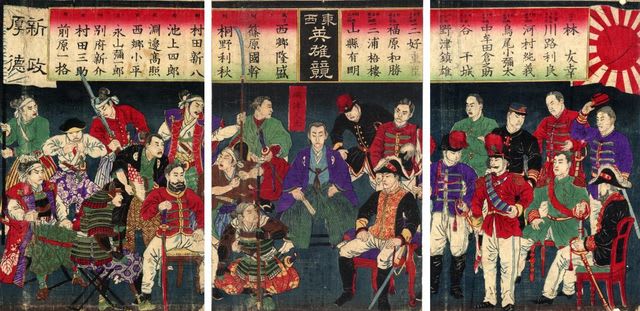

明治初年、明治新政府は一兵も直轄兵をもってなかった。世界史上、軍隊のない革命政権はこの時期の明治政府だけだった。

革命化した藩士たちにとって藩主(大名)の主君を討つ(討幕運動)のは藩主に不忠を強いることになる。また、藩をつぶすこと(廃藩置県)も藩主への不忠になる。これらの矛盾を一挙に解決できる思想が一君万民思想であった。

幕藩時代、幕府を公儀といい、諸藩は幕府の次元からみれば法的に「私」だった。 . . . 本文を読む

江戸時代の活況は、道具類の多様さで察することができる。

農書を見ても農具の種類が多かった。大工道具の種類も多かった。例えば、紙障子の桟を削るためのみのカンナや障子の敷居の溝をうがつだけのノミといったようにである。鉄が安価になったため、多様な道具が作られた。その道具の多様さに触発されて、好奇心も誘発されたかと思える。

人間の好奇心を刺激するものの一つは、道具であろう。19世紀後半、西洋の機械文明を受 . . . 本文を読む

私どもは、室町の子といえる。いま、「日本建築」というのも、要するに室町末期に起こった書院造りから出ている。床の間を置き、掛軸などを掛け、明り障子で外光を採り入れ、襖で各室を区切る。

こんにちでいう華道や茶道という素晴らしい文化も、この時代を源流にしている。能狂言、謡曲もこの時代に興り、さらにいえば日本流の行儀作法や婚礼の作法もこの時代から起こった。私どもの作法は室町幕府が定めた武家礼式が原典にな . . . 本文を読む

[ 武士 もののふ③ ]

すべては、織田信長からはじまった。

近世の基本については信長が考え、かつ布石した。中世の呼称で総合される諸慣習は、この人物によって打ち壊された。だけでなく、新しい社会をつくろうとした。

中世は商工業から芸能にいたるまで「座」という特権的な協同組織ができていて、ときに独占権をもち硬直化していた。彼の領土が広がるにつけ、彼が目指す市場経済(楽市楽座)も広がった。

また、農業 . . . 本文を読む

[ 武士 もののふ② ]

国人・地侍こそ中世の社会像の一典型ではないか。

小さな地侍たちは、それぞれの国人を「寄親」としてその下知に属していた。地侍にとっての国人は「頼うだ人」であってときに家来以上に忠誠を尽くすが、その関係は一種の同盟出るため、ときに地侍が「寄親」を離れる自由も保留していた。

「大名」とは、江戸時代の大名ではなく「大いなる名田のぬし」を指す。

名田これこそ、鎌倉幕府樹立という . . . 本文を読む

[ 武士 もののふ① ]

日本は、大化の改新の終わりごろから律令国家になっていった。

律令制とは日本国の農地がみな公地であり、民がみな公民であることである。公民である農民は国家によって所有され、配分された公地を耕し、国の規定通りの税としての稲を納めた。

平安の世は藤原氏の世で租税の多くを占有し、天皇家の経済が小さくなった。

このため多くの皇族を養うことができず、さかんに皇子を臣籍に編入した。 . . . 本文を読む