周南市長穂地区にある龍文寺は洞雲寺と関わりの深い寺である。洞雲寺を開いた金岡用兼はここ龍文寺4世大庵須益に師事、後に5世為宗仲心に師事して永平寺の復興などに尽力している。

金岡用兼は師である龍文寺5世の為宗仲心を洞雲寺の勧請開山とし自らは中興2世となっている。

岩国市周東町祖生にある新宮神社で厳島神社を勧請し祀られたものである。ここ祖生の地は治承4年(1180)頃厳島社水精寺の寺領となっており、これらから厳島社との関わりが深い地であったことがわかるのである。

かつて本殿の屋根は古写真のように茅葺きで20年毎に葺き替えしていたようであるが、昭和60年(1985)に銅板葺きとされたようである。

このほど廿日市市郷土文化研究会(廿日市市市民活動センター内)より「廿日市の文化」第24集が出版された。

目次をみると◎厳島合戦前夜の山里合戦と「山里要害」◎西中国山地の木地屋-木地屋の足跡探訪を中心にして-◎江戸期の廿日市本陣周辺の町並み復元◎古の厳島考◎「廿日市のいしぶみ」補遺◎地御前神社の祭典と神事に関する一考察-伝統文化の継承について-◎大野くらしあれこれ等の論考が掲載されていますので、興味ある方は御味読されてはいかかでしょうか。

島根県吉賀町樋口地区にある厳島神社で古い時代に安芸国厳島神社を勧請して祀られたものである。安芸国厳島神社の管弦祭に併せて十七夜神事が行なわれているようである。

樋口厳島神社には近くにあった速田神社、大元神社なども合祀されており、いずれの神社も石州津和野街道を経て当地との交流があったことが窺われるのである。

石組速田神社の本殿脇に性信仰か男根崇拝がされていたと思われる石造物がみられる。匹見地方で瀬戸内から石州往還を経ての厳島信仰の進出が多くみられ、ここ石組速田神社は女神を祀ったとされているようなのでこのような信仰がされたのであろうか。

石組速田神社境内の神木に藁蛇神事が行なわれたみられる痕跡が残されているが、風化しているので数年前に行なわれたものとみられる。

当地では藁蛇神事という龍蛇型のものを祀る行事が行なわれているようであるが小瀬川流域や山代地方でみられる山鎮め神事と同じようなものであろうか。

益田市匹見町石組にある石組速田神社で拝殿の後方には2つの祠が祀られているので、他所の小社が合祀されているものとみられる。

平良地区にある速谷神社は中世から近世には速田神社と称しており、当時速田神社を分祀して祀られたものとみられる。当地は西中国山地の真っただ中であるが、以前に何度か紹介した廿日市から吉和通りの石州往還を経て交流があったものとみられるのである。

五日市町にある光禅寺の梵鐘で、江戸期廿日市で鋳造活動をしていた山田貞栄が延宝7年(1679)に鋳造したものである。

この梵鐘の上部中帯にみられる文様は唐草文で、下部中帯の文様は剣菱文の両側に蕨手文を配して図案化した文様である。これらの文様は山田氏の鋳造作品によくみられるものである。

浜田市金城町波佐にある波佐速田神社で2本のかた木の巨木に囲まれた小社である。

当地の旧家文書によると天正11年(1583)に安芸国佐伯郡平良村の速田神社を分祀し奉斉したということである。平良地区にある速谷神社は中世から近世には速田神社と称していた。

西中国山地の真っただ中の集落とどのような交流、経緯があって、以前紹介した青原厳島神社や波佐速田神社が勧請されたものであろうか。

浜田市金城町青原地区にある厳島神社(恩賀山神社)で仁安3年(1168)に芸州厳島より此所に勧請したようである。

本殿を見るとなんと大社造りで祭神は山陽の厳島神社から勧請し、本殿建築は山陰の出雲大社の影響を受けたものでありこのようなものは珍しいのではなかろうか。

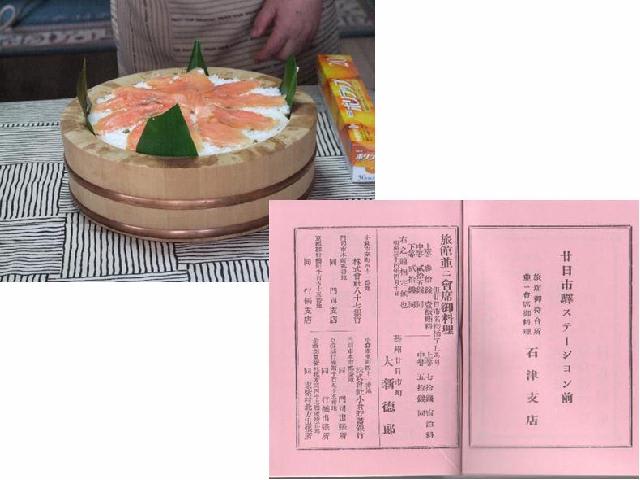

明治期廿日市名物の一つに大新の桶ずしがあったが、資料も記憶する人も今はなくどのようなものであったのかは定かでない。

昭和60年頃に大新当主の記憶に基づいて桶ずしの再現をされた方によって、昨日再現桶ずしなど盛り合わせた膳でおいしく頂きながらオフ会を・・・

大きな桶で再現されたが資料によると「桶ノマヽ売レルヲ・・・」と土産として買っていたようなので、桶は小さなもので白木の安価なものであったものとみられる。

「廿日市名物桶すし」資料は明治34年発行山陽鉄道案内(復刻版)の広告より。

内子町廿日市にある栄恵美須神社で、この地の願成寺の門前集落に中世、厳島にある「荒えびす」を分祀し祀ったものである。

かつてこの集落では毎月20日の市日には恵美須神社の御開帳があり、「廿日市えびす」として信仰心のつよかった人々は、遠方より参詣して集落は繁栄したようである。

このようにして「廿日の市」が著名となって地名になったようである。四国の内子町は遠く離れた地のようにみられるが、海上交通の盛んであった古い時代には意外と当地との接点があったのである。