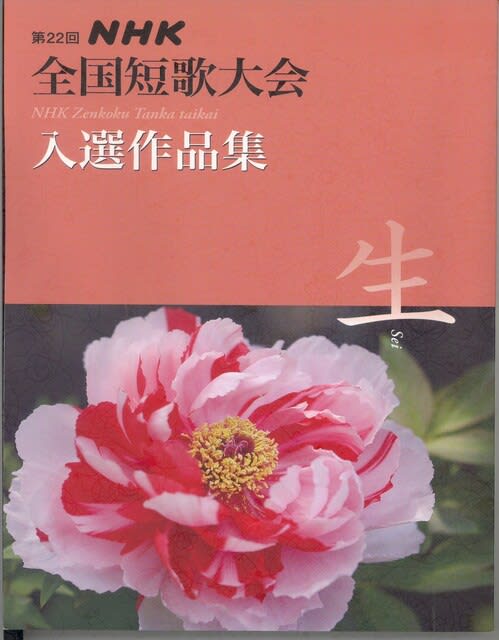

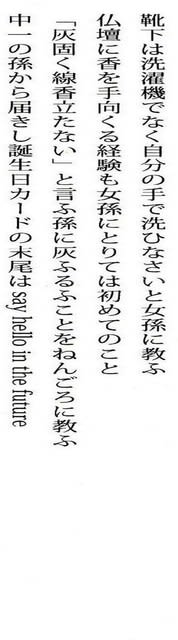

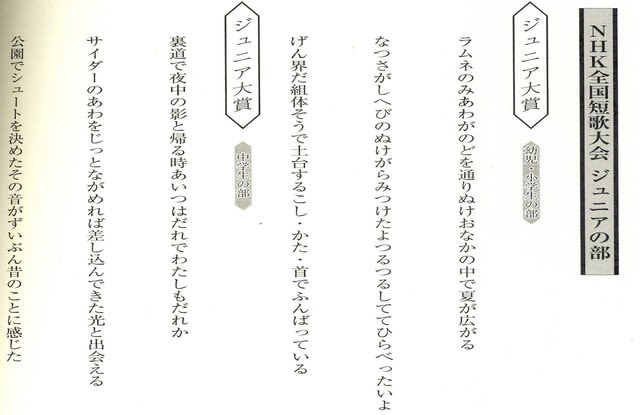

2020年9月30日締め切りの「NHK全国短歌大会」に初めて近藤芳美賞 新作15首 に応募致しました。

昨年は戦後75年を迎え、戦争を知る最後の年齢と考え、猛暑の折の3ヶ月ほどノートに向かい、頭に浮かんだ語句をメモし、書いては消し、詠んでは作り直しを繰り返し

ながら何とか50首を詠むことができました。

さて「題名」は?

「新作15首」は、どの歌を?

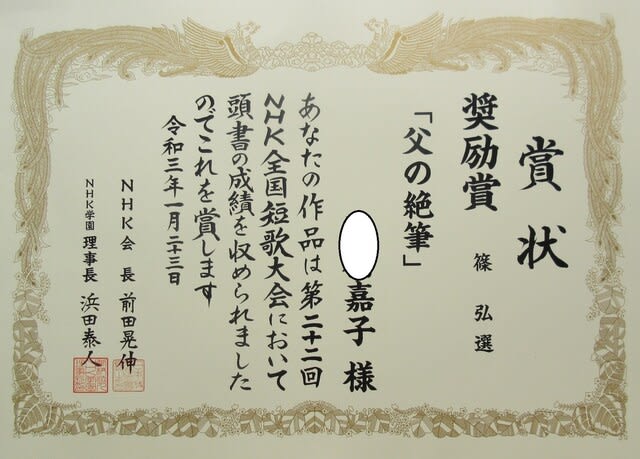

今日まで15年余の先生のご指導に感謝を申し上げ、母の遺品の中に見つけた父からの最期の手紙と思われます文に戦死の父を偲びながら

「常にわが無事を確信し冷静なれ」と「鳥海」より届きし父の絶筆 と詠みました1首から題名を「父の絶筆」と致しました。

父の歌はすでに100首余程を同好会誌などに投稿、掲載されており「新作15首」と言う規定に、父を偲ぶ歌がどうしても詠めずに社会詠などを詠み、何とか15首を自選

して投稿致しました。

応募はしましたが父の歌が少なく、「父の絶筆」は題名にそぐわなく「入選」などは程遠いと思っておりました。

そしてこの度頂きました選評に、「父の絶筆」に反して父の歌が少ない。とご指摘を頂きました。

父の歌の二重投稿が出来ずに「戦中・戦後」の内容になってしまいましたが、私としては題名の「父の絶筆」は譲れませんでした。

ご指導を頂いております先生からは「先ずは立派な先生に推薦頂きました事に感謝を申し上げ、厳しい選評は今後の学びに役立てる事、褒められた歌には進歩がありません。」

と励ましを頂きました。

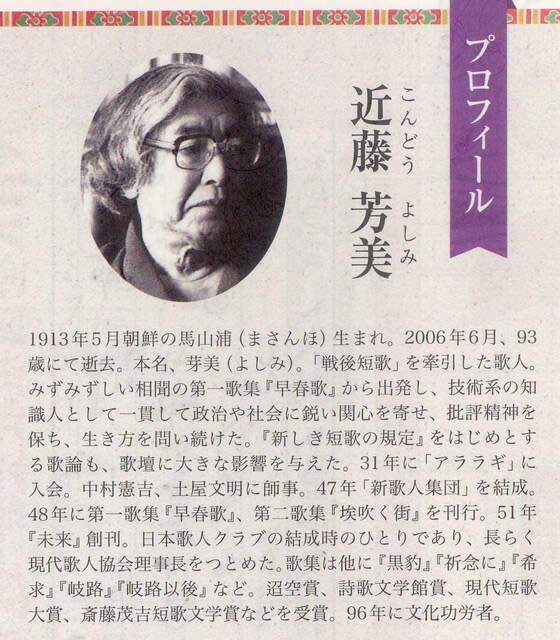

この度の歌15首は感激にしばらく胸に収めたく「近藤芳美賞」について近藤芳美先生のプロフィールと書道の先生から頂きました素晴らしい「胡蝶蘭」と最初で最後の記念と

思います「賞状」を保存させて頂きました。

http://masuda901.web.fc2.com/page8bax05.html

http://yutaka901.fc2web.com/page9zz135d.html

上記、近藤芳美先生に関する情報は広島県のブログの友人から頂きました

のでご紹介させて頂きました。

書道の師 市川蘭華先生より頂きました「胡蝶蘭」 近藤芳美賞について 373組 5595首 の応募に対して

胡蝶蘭は「蝶」を含む名前や、高貴で清楚な雰囲気を持つ 近藤芳美賞 1名

姿から「幸福が飛んでくる」「純粋な愛」という花言葉を持ちます。 選者賞(選者3名) 3名

また、特に白い胡蝶蘭は「純粋」、ピンクの胡蝶蘭では 奨 励 賞 6名中に推薦頂きました

「あなたを愛しています」という意味も持っています。(HPより) 入 選 43名 とご紹介がありました。

2日間にわたり多くの皆様にお訪ね頂きましてありがとうございました。

お訪ね頂きました皆様に感謝を申し上げて保存させて頂きます。

千葉市長賞

千葉市長賞

の1日、孫と見学に出向きました。

の1日、孫と見学に出向きました。

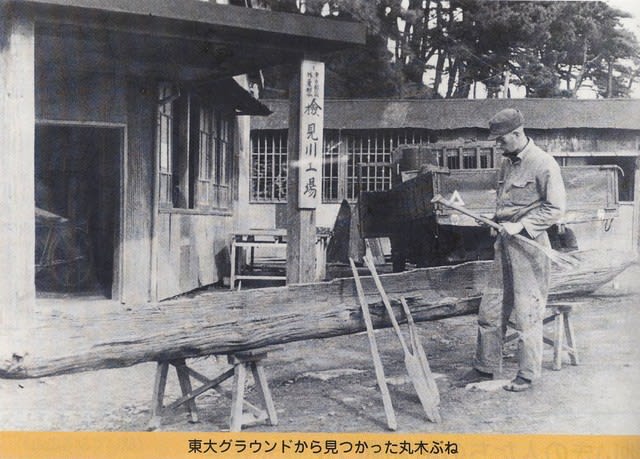

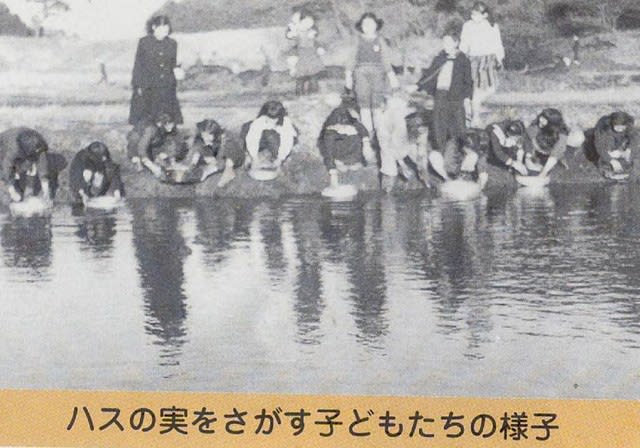

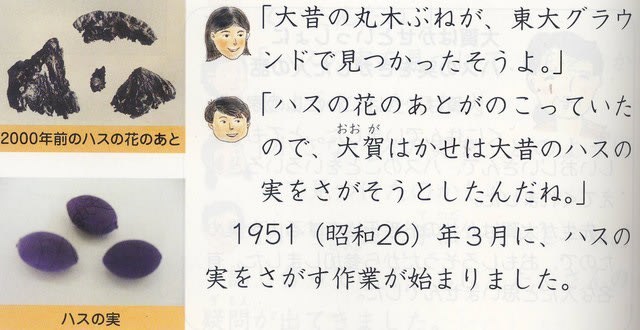

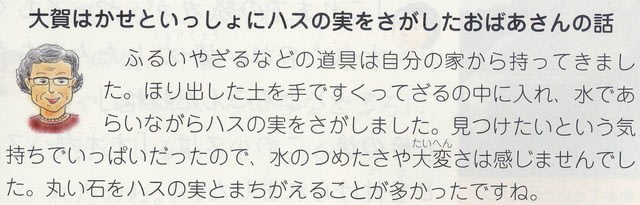

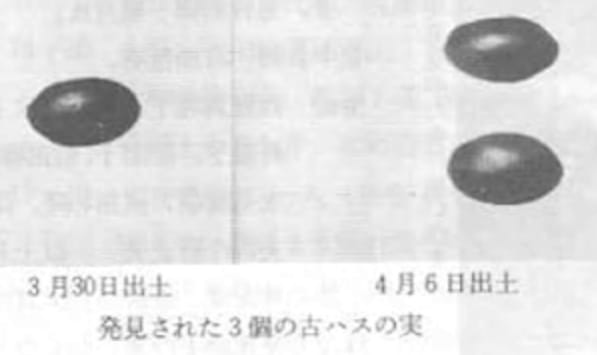

は孫の小学校4年生の教科書より

は孫の小学校4年生の教科書より

展望室での

展望室での お部屋でのおしゃべりタイム等を楽しみました。

お部屋でのおしゃべりタイム等を楽しみました。

美味しかった海の幸

美味しかった海の幸