4月22日(月)、前回に続き、葛城山へ。今日は、5月GWに計画している山行きツアーの練習に出かけた。

3泊4日の装備品をザックに詰めると17.6kgとなった。久し振りの重さに苦しみ汗をかきながらカタクリの咲く葛城山

一帯を巡った。山頂のウッドデッキにテントを設営し装備品に不足や不要なものがないかをチェックした。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

362葛城山、GW縦走訓練 [葛城高原・二上山]

GWのテン泊ツアーが迫ってきた。今日はその装備品チェックと重いザックを担いでの登山練習を行った。

水越峠からダイトレの急坂道で葛城山へ

滑空地から大和盆地

山頂の桜、やっと開花し始める。 ツツジ園はまだまだ蕾固し、今日は青空が綺麗

やっと開いた桜、山桜ではない これは山桜

葛城山ロープウェイ駅方面へ下る地点から、V字谷の山桜が美しい

自然研究路へ ミツバツツジ

ショウジョウバカマ

今日も気温10℃と低いためか、カタクリは閉じたまま

自然研究路は、落葉樹の自然林で明るい

新緑が眩しい

北尾根の手前でやっと咲いていたカタクリ三姉妹

引き返す

自然研究路から山頂へ行く地点、やはりこの景色が素晴らしい。V字谷の山桜が美しい

山頂直下

山頂モニュメント

山頂で陽射しをいっぱい受け元気に咲くカタクリ

遠慮するものが一切無いので、青空をバックにし、うんと近寄って撮った

葛城山から金剛山

ツツジ園展望デッキから金剛山、大峯方面は霞んで展望良くない

ツツジ園の蕾はまだまだ固し

カタクリ自生地へ、隈笹の下にはカタクリが

陽射しを浴びたカタクリ、バックはトリカブトの緑

九品寺方面

ツツジ園の下から見上げる

今日はサンドイッチ

ウッドデッキにテントを張った

装備品を再チェック、不要なもの足りないものなど仕分け

パラグライダー滑空地から

タチツボスミレを横から見ればツリフネソウの構造によく似ている

キュウリグサ、本当に小さな花です

こぼれるネコノメソウの種子

純白のクサイチゴ、今が盛りか

山吹も今が盛り

ツルカノコソウは、いたるところ、どこにでも咲いている。今が旬

キケマン

トウゴクサバノウやマツカゼソウによく似た、ヒメウズ

イチリンソウは、ニリンソウとよく似ているが葉も花も大きい

ニリンソウ

4月18日(木)、三度目のカトラ谷情報です。

今日は20℃を越える夏日、汗たらたらスポーツドリンクも1本では足りずカトラ谷の水でどうにかしのぎました。

カトラ谷のニリンソウはちらほら咲き始めています。小さな陽だまりでは賑やかに咲くようになって来ました。

カタクリ自生地、カトラ谷に近い場所は既に満開を過ぎていた。別の場所はやっと咲き始めた感じです。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

361葛城山、カタクリ情報 [葛城高原・二上山]

葛城山・ツツジ園・下部のカタクリ

今朝の水越トンネル

山吹、咲き出す

天狗谷道登山口

イワタバコの葉が展開し始めた

ヤマルリソウ

タチツボスミレ

天狗谷道・中間点、ここにベンチあり

山頂手前の植林帯にショウジョウバカマの大群生地

満開をやや過ぎた感じ

ダイトレ道との合流点から、東方面を望む

少し下って、自然研究路へ

ミツバツツジ、少しですが美しい

午前10時前、気温10℃以下、ほとんどの花は閉じたまま、気温が上がると開くようだが

自然研究路は柵があって入れない。道から撮れる開花のカタクリは数える程度

葛城山頂へ

山頂一帯は、刈り取られた笹原。 その枯れ草の中、あちこちカタクリが開花していた

金剛山とカタクリ

遠くには大峰山脈がくっきりと見える

ツツジ園・展望デッキから

ツツジの蕾も結構膨らんでいた

昼食はカタクリ畑で、ギフチョウを待ちながら

ここで出会った方、10時~12時半まで、ギフチョウを撮るため待機していると。今日は、気温が10℃と低く

あまり飛んでいないらしい。それでもカタクリにとまったギフチョウの写真を何枚か撮っておられた。

自生地のカタクリ

そこに飛んできたギフチョウ、何故か地面に羽根を広げ日光浴をしている感じ

その隣に咲いていたカタクリ

カメラを低く構えてたくさん撮りました

日なたのカタクリは元気です

この写真はネットから、コピペしたもの。 ※こんな写真を撮りたかったが。

ギフチョウがひらひら飛んできたが、とまらずどこかへ行ってしまった。

今回、最後のカタクリ

ダイトレの下山道、東側はギフチョウやカタクリの保護地で柵がズーッと続く

ダイトレの下山道、 よく見るとミツバツツジが咲いている

キケマン

下山道、ここの水路いつも流れています

ニリンソウ

その下にイチリンソウ

キンキエンコサク

コブシも終盤です

4月18日(木)、三度目のカトラ谷情報です。

今日は20℃を越える夏日、汗たらたらスポーツドリンクも1本では足りずカトラ谷の水でどうにかしのぎました。

カトラ谷のニリンソウはちらほら咲き始めています。小さな陽だまりでは賑やかに咲くようになって来ました。

カタクリ自生地、カトラ谷に近い場所は既に満開を過ぎていた。別の場所はやっと咲き始めた感じです。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

360金剛山、カトラ谷情報 その三(2013/04/18) [金剛山・岩湧山]

カトラ谷のお花畑です。ニリンソウは、ちらほら咲いています

よく見ると、ニリンソウがポツリポツリと咲き出しました。

水越川駐車場に咲く山桜にコブシは満開を過ぎていました。

水越峠ゲートから直ぐ。振り返って見たら大阪方面は霞んでいた

ガンドバコバ林道に咲く山桜

ガンドバコバ林道、ニリンソウ群生地

金剛の水飲み場、新しいベンチが二つ設置されていました

モミジ谷の小滝

モミジ谷のネコノメソウ

キンキエンコサク

モミジ谷第5堰堤と小滝 モミジ谷の核心部

この倒木の右を越えその先直ぐに左の尾根へあがる。初めは急です。タムシバ咲いてます

自生のカタクリ、咲き始めです

裏参道・ブナ林、葛城山が見えるポイント

一回目の山頂、国見城址広場

カトラ谷を登ろうと、タカハタ道で一旦下山する

途中、イチリンソウの群生地。もうすぐ開花ですね

ヒトリシズカ、 2本あっても一人とは

ヤマルリソウ

フデリンドウ

カトラ谷で登り返します

清楚なカタバミです。日陰なので

カトラ谷の水場

陽だまりに咲くニリンソウ

ピンクの色付き

咲き始めです

ヒトリシズカ

ヤマシャクヤク

フデリンドウ蕾、少なし

フデリンドウ

キンキエンコサク、カトラ谷お花畑

カトラ谷お花畑

上部でサイコクサバノオ

カタクリ自生地、満開で見頃を少し過ぎたかな

アップで

更に

これで、もう終わり

青崩道で

少し下

その先

山吹、ぱーっと華やか

駐車場のコブシ

あわてんぼうのイチリンソウ

レンゲ畑は帰路、309号線沿い

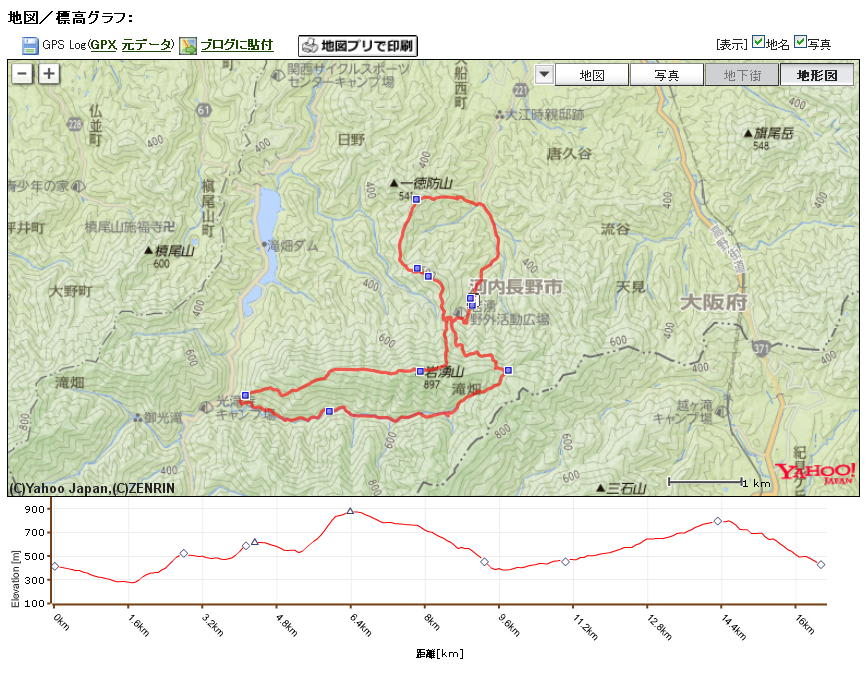

4月15(月)、今日は、ミツバツツジ咲く一徳防山と山焼き直後の岩湧山を歩いた。

前回、半月前はミツバツツジは咲き始めであったが、今日は、たるところでミツバツツジが満開でした。

緑一色の山中で紅紫色の美しいミツバツツジが競って咲いていた。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

359ミツバツツジ咲く一徳防山から岩湧山 [金剛山・岩湧山]

一徳防山付近の尾根から

タツガ岩ら西

一徳防山三角点から

一徳防山三角点から岩湧山

登山道から振り返って、一徳防山三角点から関電点検道

ミツバツツジ

山桜と四季彩館

きゅうざかの道から編笠山

急坂の道、

岩湧山頂

岩湧山展望台

展望台から金剛山

滝畑方面へ下る

振り返って

いわわきの道、展望デッキから

岩湧寺のシャクナゲ、早いものは蕾が膨らんでいた

満開の山桜と多宝塔

岩湧の森、入口で咲き始めた山吹

キュウリグサ

ムラサキサギゴケ

フデリンドウ

タチツボスミレ

シュンラン

センボンヤリ

キジムシロ

コガネノコノメソウ

ツルカノコソウ

トウゴクサバノオ

ヤマルリソウ

4月13(土)、今年二度目のカトラ谷情報です。4月中旬というのに肌寒い一日でした。

カトラ谷のニリンソウは葉が展開し、小さな蕾が一部見られるようになって来た感じ。

気の早いニリンソウが1輪咲いていた。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

358金剛山、カトラ谷情報 その二(2013/04/13) [金剛山・岩湧山]

カトラ谷の陽だまりで咲いていたニリンソウ、お花畑はまだまだです

鱒釣り場付近の山桜 千早城址

千早城址広場から

広場の山桜

花アップ

カトラ谷・水場

カトラ谷は賑やかです

ニリンソウお花畑

お花畑のニリンソウにユキザサ

山頂広場

売店前でCOOPERさんと打ち合わせ

広場に自衛隊ジープは73式小型トラックで三菱自動車工業製・パジェロ)センターデフ式フルタイム4駆機構

今日の展望はまずまず

腰折れ滝

黒栂林道に架かる橋

まつまさ前の山桜

金剛登山口バス停前の山桜

鱒釣り場付近のモミジの芽吹き

シュンラン

タチツボスミレ

サイコクサバノオ

エンレイソウ

シロバナネコノメソウ

トウゴクサバノオ

チャルメルソウ

イワボタン

イチリンソウも蕾

フデリンドウ

キジムシロ

ショウジョウバカマ

ユリワサビ

キンキエンゴサク

タチツボスミレ

4月11日(木)又兵衛桜、仏隆寺・千年桜に続き3回目の桜&山行きに行った。

4月中旬というのに大洞山頂は雪が積もり、時折雪も舞って冷たい北風が吹いていた。

三多気の桜は既に満開を過ぎ散りはじめていた。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

357三多気の桜、そして大洞山(雌岳・雄岳)、尼ケ岳 [赤目・倶留尊高原]

三多気 水田に映える山桜

今朝は、三峰山は雪で白い

4月8日(月)又兵衛桜に続き、仏隆寺の千年桜を見に行った。

この付近には、まだ登ったことのない三郎岳や高城山がある。今日は、その山頂を踏んで更に室生寺まで遠出した。

三郎岳に高城山の山頂からの展望は抜群で前回登った龍門岳や音羽三山がくっきり見ることが出来た。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

356仏隆寺から三郎岳そして室生寺・竜鎮渓谷周遊 [近畿]

三郎岳・高城山への登山口の民家から

三郎岳山頂から南、大峯山が白い

西に龍門岳に音羽三山

室生寺、太鼓橋

室生寺、満開の山桜

女人高野・室生寺の山門

灌頂堂(本堂)

本堂と五重塔

奥の院への石段 五重塔、高さ16m 屋外では最小のもの

室生寺・入山料600円

室生ダム・放水口 龍鎮神社と龍鎮滝

龍鎮渓谷 柿の木

展望ポイントから眼下に仏隆寺

仏隆寺・千年桜

上部から

仏隆寺・本堂、 仏隆寺は室生寺の南門として末寺と本寺の関係だとか

本堂から境内を見下ろす 本堂裏の山桜

サイゴクサバノオ

ショウジョウバカマ

タチツボスミレ

ジロボウエンゴサク

カキドオシ

ヤマルリソウ

キランソウ

ニッコウネコノメソウ

コガネネコノメソウ

4月4日(木)2年前の3月、音羽三山に登った。その尾根の延長線に龍門岳があり縦走する予定が熊笹や残雪で

ルートがわかり難く断念している。それ以降、気になっていた龍門岳へやっと登ることできた。

山頂には一等三角点が建っていた。山麓の大宇陀・又兵衛桜は、ちょうど満開を迎えていた。

ま大宇陀道の駅近くの森野旧薬草園も初めて訪れたが、カタクリの花が満開で多くの観光客が訪れていた。

園内には250種類の薬草が栽培されていて興味深かった。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

355宇陀あきのから龍門岳、又兵衛桜、森野旧薬草園 [近畿]

一等三角点のある龍門岳904m。 山頂一帯は龍門城址だという。

大宇陀温泉あきののゆ駐車場に車を駐め、ここから近畿自然歩道で又兵衛桜や龍門岳に登った。

又兵衛桜は、今ちょうど満開でした。

枝垂れ桜の後ろには桃の木が植えられ、桜と同じ時期に満開だった。

石垣から飛び出したようで、根の位置より下に枝が伸びている

タムシバも満開

手前の川、河川敷に植えられた菜の花の黄色も綺麗だ。

又兵衛桜から徒歩15分ほど北の小高い丘に立つ天益寺(てんやくじ)の枝垂れ桜も満開です。

樹齢約350年の枝垂れ桜

又兵衛桜の場所は音羽三山の東、大宇陀の山麓

龍門岳への登山道(近畿自然歩道)から真正面に龍門岳

山頂手前には鉄塔、反射電波塔が建つ

龍門岳山頂には一等三角点がありました。

下山時、正面に音羽三山

西には金剛山に葛城山

あちこちで美しい花が咲き乱れています

ショウジョウバカマ

シロバナショウジョウバカマ

宮奥ダム湖、下山ルートは右岸で

自然歩道沿いの桜も咲いていました

大宇陀道の駅から徒歩5分の距離に森野旧薬草園があり、初めて入園した。

森野吉野葛本舗が本業で第11代当主が薬草木を愛好し、敷地内に栽培研究したとあった。

裏山に薬草園が広がっていた

裏山に登る斜面にはカタクリの群生栽培地で今が満開、たくさんの方が訪れています

セリバオウレンも咲いていました

少しピンクかかったセリバオウレン

トウゴクサバノオ

薬草園、250種類もの薬草が栽培されていて、全て見学ルートにある

カタクリ

群生地

イカリソウ

中腹から西に見える大宇陀の町並みが美しい

白壁の屋敷も素晴らしい

白壁に生える梅

4月3(水)今日も曇り一時雨という予報の中、金剛山・カトラ谷へニリンソウの現況を見に登った。

登山口から、ガスに覆われ小雨も降り出した。山頂では2℃と寒く、レインウエアが防寒着となった。

カトラ谷のニリンソウは落ち葉原から新芽が出て葉が開いたところでした。まだまだ、葉も小さく落ち葉が見えていた。

蕾が出るまでは、まだまだ日数がかかりそうな状況でした。ニリンソウの開花、あと2~3週間か?

昨年は4月中旬に開花しました。。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

354金剛山、カトラ谷情報2013/04/03 [金剛山・岩湧山]

カトラ谷お花畑、ニリンソウは葉が出たところです

金剛山登山口、緑の葉が見えるのでコブシです。タムシバの花もとく似ているが、葉が付かない

桜はほころび始めたところ

ダンコウバイ

ショウジョウバカマ

カトラ谷入口の小滝、昨日からの雨で水量多い

ヨゴレネコノメソウ

ヤマネコノメソウ

シロバナネコノメソウ

カトラ谷道

トウゴクサバノオ、寒さで花が閉じていた

エンレイソウ

バイケイソウ

お花畑のニリンソウは葉が開いたところ、まだまだ落ち葉が目立つ

蕾が現れるまではまだまだ日数がかかる、昨年は4月23日に開花が始まっていた。

ユキザサにエンコグサの葉

山頂は、ガスっていた

雨と平日で人影少なし

転法輪寺境内から

ちはや園地、カタクリ園の様子、寒さで蕾もすぼんでいる

カタクリの花・三姉妹

今日尾の昼食場所は、ちはや園地の休憩所。石油ストーブで暖を取りながらの食事

下山時の小滝、

バス道で梅の花

バス道の桜、一番早いところで、蕾の色が付いてきたところ、開花はまだまだです。

鱒釣り場付近に駐車

3月31(日)曇り一時雨という予報の中、金剛山へカタクリ開花状況を調べに登った。

登り道、気温は10℃未満だが、蒸し暑く汗が流れ出た。

ちはや園地のカタクリは予想以上に蕾が出ていて、2輪ほど開花していた。

カトラ谷・お花畑の状況も確認したかったが時間が無く断念した。

展望台で降り出し、雷も鳴り響いてきたので急ぎ下山を始めた。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

353雷なる金剛山、カタクリは [金剛山・岩湧山]

今日の登山ルート

カタクリ、金剛山ちはや園地で咲いていました。

伏見峠道から細谷道へ入り、すぐ右の尾根に上がる

香楠荘尾根は一直線に伸びる分かり易い尾根。

香楠荘尾根という最短ルートで登った。登山口から30分で香楠荘前のシャクナゲの道に出る

シャクナゲの道の花壇にキクザキイチゲが開花直前。

福寿草、ここのカタクリは蕾み固し

ちはや園地・星と自然のミュージアムの上から、大峯山脈は全く見えず

らくらくの道を展望台の方へ

展望台から

ポツリ雨が降って生きた。遠くで雷鳴も聞こえてきた

展望台下のカタクリ群生地、ぱっと見たところは落ち葉だらけ

近づくとあちこちでカタクリが蕾状態

中に咲いている株もあるが中には入れません

開花直前

三姉妹のよう

更に周囲を探すと目の前に咲いたカタクリが一株ありました

もう一輪

雷が真上でひかり、鳴り響き雨脚も強くなってきた。細尾谷で急いで下山します

傘を差した方が続々と登ってこられます

ニリンソウの葉、蕾は全く見られず

ショウジョウバカマ

スミレ

ヨゴレネコノメソウ

シロバナネコノメソウ

タチネコノメソウ

3月30(土)一徳防山三角点へ上がる関電道尾根でミツバツツジが咲き始めていた。

昨年より20日も早い開花です。

3月25日の槇尾山でミツバツツジが咲いていたので出かけて見たが予想通りであった。

千石谷やいわわきの道でもネコノメソウを中心に山野草が咲き出した。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

352ミツバツツジ咲く一徳防山から岩湧山・千石谷 [金剛山・岩湧山]

今日の山行きルート

一徳防山・三角点への尾根筋でミツバツツジが咲き出していました。昨年より半月ほど早い

この時期、まだ蕾が多いです

ミツバツツジの葉は3枚、花芽が全く付いていない木は既に葉を出している

椿、陽を浴びて一段と鮮やかな紅色

岩湧山と手前は編笠山、尾根沿いに白いタムシバの花

白いタムシバは背が高く撮りにくい

霞の正体は、スギ花粉です

一徳防山・三角点、次の鉄塔の所が一徳防山

三角点から岩湧山

タツガ岩から槇尾山、三国山方面

岩湧山、急坂の道

岩湧山頂

ピッケルおじさんこと、H氏に出会い、道端でしばらく今年の夏・北アルプス縦走について相談する。

山頂から下った所で昼食

そこから眼下には滝畑ダム湖と滝畑集落

千石谷の大滝

見つけた相互山林の標識、終戦後の石油不足時、相互タクシーが木炭自動車用に山を買ったとか

いわわきの道、展望デッキから

いにしえの道、行者の滝

ヤマルリソウ

シロバナショウジョウバカマ

シュンラン

スズシロソウ

カタバミ

シロバナネコノメソウ

ヤマネコノメソウ

コガネネコノメソウ

ヨゴレネコノメソウ

タチネコノメソウ

アブラチャンの花

コブシ タムシバと花は似ているが花の付け根に小さい葉が1枚あるのがコブシ

ネコヤナギ

モミジの新芽、下から

横から

トサミズキ

梅

山桜

3月25(月)2日前に槇尾山に登った際、ミツバツツジの開花寸前の蕾を見つけた。

今日は、ダイトレルートで施福寺、槇尾山、八ヶ丸山へと行ったが番屋峠や五つ辻付近では、あちこちで

明るい紫色のミツバツツジが咲き誇っていた。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

351ミツバツツジ咲く槇尾山周辺(清水の滝、グリーンランド、... [金剛山・岩湧山]

ミツバツツジ咲く槇尾山周辺

今日の登山ルート

五つ辻から八ヶ丸山へ尾根筋は、たくさんのミツバツツジが明るい紫色の花を咲かせていた。

湖畔の桜はまだ先です

登山口はこの狭い階段から、その先少し登った所から滝畑の集落を見下ろすと山桜が満開でした。

ボテ峠までは、ほとんどヒノキやスギの植林帯で花は無し

ダイトレ、数箇所で倒木や土砂崩れあったが通行には支障なし。番屋峠からミツバツツジが咲いていた。

実に鮮やか、明るい紫色のミツバツツジの花です。

ミツバツツジの葉は花が咲いてから、未熟な幼木は、蕾が無く葉だけが開き始めていた。

紅葉の新緑

施福寺の境内から岩湧山を望むと花粉が飛散し一面霞んでいます。

施福寺

施福寺境内のカンヒザクラか、

施福寺から蔵岩への急斜面 急坂を登り終えると蔵岩、正面が槇尾山

蔵岩から東、岩湧山を望む。山焼きは延期になった模様。 冬枯れの山で白く彩るタムシバ

眼下に施福寺本堂の屋根

槇尾山、(別名、捨身ヶ岳ともいうらしい)

槇尾山から八ヶ丸山への道は、分岐点が多く道に迷いそうです。

清水の滝に下るポイントに、たくさん咲いていた

かわいい花です

写真を撮っていたら脇道から突然、迷彩服姿の自衛隊員が現れる。地図にコンパスを持って目的地へ向かっていました。

清水の滝へは急下り、ロープがあります

今日の清水の滝は水量が多く水しぶきに光が当たって輝いていました。

このあとグリーンランドの標識案内に沿って進む

登山道のあちこちでミツバツツジが咲いていた

登山道の目の前で

開けた尾根から

蕾

明るい尾根で

グリーンランドの芝生広場

八ヶ丸山頂はもう少し。ローラ滑り台横の階段を上がりさらに登ると山頂展望台に着く。

山頂からは360度のパノラマだが、今日はあいにく霞んでいる。

芝生広場で昼食。その後ピストンで滝畑へ

アブラチャン(油瀝青)かダンコウバイ、区別がつきにくいです

全く同じ道ではなく、猿子城山に寄って下山です。ここが本日の最高峰709mでしたが、展望はありません。

滝畑のダイトレ登り口、山桜が満開です

滝畑ダム湖畔の桜(ソメイヨシノ)は、まだまだ蕾固しです。

夕月橋からコミュニティーセンター付近の桜は咲き始めていた。

サバノオ

セリバオウレンの花と緑の実

ほとんど終盤、探し回ってやっと見つけました

ここにも

ユキザキイチゲ、寒くて陽も当たらないからか、ほとんど閉じていた。

やっと一輪、美しい可憐な花色です。

スミレ

エンコグサ

3月23(土)滝畑ダム・展望休憩所に車を駐め、槇尾山から三国山、燈明岳を一周するルートを歩いた。

施福寺へは、裏参道から登った。ダイトレルートに比べ半分の時間であった。

桜がほころび始めた施福寺は参拝者で賑わっていた。蔵岩から槙尾山付近は多くのハイカーとすれ違った。

三国山、燈明岳でもハイカーさんとご一緒した。

蔵王峠から滝畑へ10kmほどあったが石川の渓流沿いをせせらぎを聞き、山野草を探しながら下ったらあっという間だった。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

350早春の滝畑から槇尾山・三国山・燈明岳 [金剛山・岩湧山]

登山ルート

滝畑から槇尾山、三国山、燈明岳

滝畑ダムからスタート

今朝のダムサイト、

裏参道から施福寺に

施福寺

境内の梅

ほころび始めた境内の桜

蔵岩

蔵岩から施福寺

槙尾山

三国山への登山道から見えた岩湧山、山頂付近ガス、 登山道は一部で林道を通る

十五丁石地蔵の分岐点 三国山航空レーダ

ここは、三角点の無い三国山(第二山頂とあった)885m。第一は、これより北へ、三角点有り標高885.5m

三国山航空レーダ塔の前で昼食タイム、ちょうど陽だまりにベンチがあって暖かだった。

燈明岳857m、展望無し

堀越観音へ立ち寄る

境内からかつらぎ町東谷集落の風景

蔵王峠へ向かうみちから東北東に中葛城山か

石川の渓流が心地よい。 府道・堺かつらぎ線を滝畑へ下る。

稚児滝

ヤマネコノメソウ ミツバツツジの蕾も膨らむ

ショウジョウバカマ ユキワリイチゲ

スミレ

土筆

3月20(水)天気予報では大阪は曇り。槇尾山から燈明岳へ行く予定だったが、山は雨になりそうだったので急遽中止。

家にこもっているのも何なんで、近くの大泉緑地へ草花ウォチングと撮影に出かけた。

園内の桜(ソメイヨシノ)、大泉池の北側・双ヶ丘の桜が一足早く咲き始めていたが、さくら広場などは、まだまだ蕾み固し

といった感じでした。帰宅途中で、ポツリと雨が降りだし、自宅に着いてほどなく本降りとなった。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

349早春の大泉緑地 ウォーキング [近畿]

早春の大泉緑地 2013/03/20

大泉緑地、メインゲートから噴水広場へ続くイチョウ並木

周回道の内側、森の中に樹のみちという、ふかふかの木のチップを敷きつめた歩道がある。

かきつばた園に、昔懐かしい木製風車が設置されている。

かきつばた園、今は全く芽が出ていない

園内の桜、ちらほら咲いていた

すいせん

ぼけの花

ゆきやなぎ

桜

ハクモクレン

笠伏山山頂、29m

双子山山頂、33.3mは大泉緑地の最高地です。

双ヶ丘、開き始めた桜はソメイヨシノ

双ヶ丘の桜

その前、大泉池と柳

カンヒザクラ

ムスカリ

モミジの芽吹き、まさしく萌黄色です。 細かな赤い花が一杯

アネモネ

落葉の林、落ち葉に緑の草

かわいいピンクの花、花の名は?

イヌノフグリにそっくりな花

ポピー

ふれあいの庭のベンチでコーヒブレイク

その近くでピクニック中の子ども達

椿

イヌノフグリ

レンギョウの花

白い椿

3月17(日)3月初めに続き2度目の岩湧山。あれから半月、早春の妖精達に会ってきました。

ショウジョウバカマは満開、ユキワリイチゲは7分咲、セリバオウレンはピークを過ぎた感じでした。

今まで何気なく通っていた道でも、花期になると簡単に見つけられるものです。

今日は、ユキワリイチゲにセリバオウレンが他の場所でもひっそりと咲いていた。

一徳坊山尾根、岩湧山急坂の道、千石谷道の山野草達は、全く存在すら分からなかった。

詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。

348早春の滝畑ダムから一徳坊山、岩湧山、千石谷 [金剛山・岩湧山]

2013年3月17日 一徳坊山 & 岩湧山

滝畑の横谷地区には十数軒の家があります。田舎らしい景色です

道端で咲いていた梅の花

朽ちて倒れた道標です。 左折すると扇畑谷から一徳坊山・日野へ、 直進すると金山谷から布引滝へ

分岐点に椎茸栽培の木がたくさん積んであります

扇畑谷を登り詰めると尾根筋へ、踏み跡多く道迷い心配ない。ピンクテープが目印

一徳坊山の山頂は狭く、展望はありません。50m下ったら、前面が開け素晴らしい展望場があります。

鉄塔の右が、一徳坊山です。 一徳坊山・三角点から撮っています。北西方向です。

南に岩湧山

ここは一徳坊山・三角点でうす。 松の曲枝に腰掛け、三角点標石の上にカメラをおいて撮りました。

岩湧山から西へ下った所にある第75番鉄塔が見える。扇山から滝畑へストンと落ちた所にが特徴的です。

この尾根に沿って下山道があるがなかなかの急斜面です。夕月橋付近に降りるというが最後の道わかりにくい。

岩湧山の登山口へ向かい途中、四季彩館や岩湧寺が見える

急坂の道で、昨年、北アルプス縦走をご一緒したH氏に出会う。この夏の山行き計画をあれこれ相談した。

現在、H氏は週3回、20km以上のコースを歩いているという。早、北アルプス縦走の訓練をされているのには驚いた。

岩湧山山頂の展望広場、午後2時半だが賑やかです。、

あちこちで茅刈りに精を出されていました。30度以上の急斜面での作業はきつそうです。

刈り取り束ねられた茅、岩湧山の山焼きは3月24日(日)。 千石谷林道です。茅を積んだ軽トラ下って行きました。

大滝 千石谷の渓流

滝畑に降りてきました。 H氏と1時間ばかり話し込んだので予定のダム湖周回は止めて直帰します。

セリバオウレン、終盤です

ユキサキイチゲ、花が咲いていると見つけるのが簡単です。これまでとは違う場所でも発見しました。

小さいですがシロバナショウジョウバカマ。近に地下水が湧き出ている、この水が流れて地面が温められているようです。

ヤマネコノメソウは、あちこちで見かけられた。

タチツボスミレ

福寿草