我々はイギリスで独自の信仰をする!!誰かに干渉されたくない!!みたいな事を訴えた清教徒革命(←スゲーよな・・・他の宗教で出来るのだろうか?と考えさせられた)の頃に、クリスマスの祝いが中止になり、1度歴史の表舞台から姿を消したクリスマスのお菓子がある。

それが今回の「ミンスミートパイ」だ。

前回のミンスミートを熟成させたものが出来たので(←凄まじく良い香り)

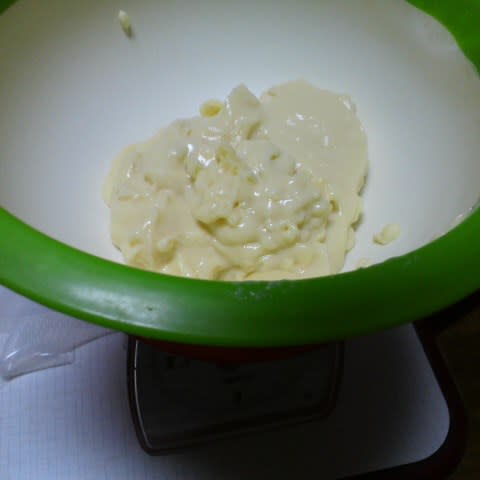

今回はスイーツだから大さじ2の砂糖を足してコクを足したショートクラスト(折込みではなく練り込みパイ生地)を作って(小麦粉1:油脂分1の割合・・・冷水ではなく卵を入れるとよりコクが出るが今回はミンスミートにケンネ脂が入っているので無しとする)、食塩不使用の油脂分なので塩を1つまみ。

久しぶりなので、少しギコチナイ

セ○アのパイ・グラタン皿に敷いて(バターが練り込んであるのでバターや油を皿に塗らなくても大丈夫)、

余った分も小さい型やアルミに置いて(フチはハサミなどで切ると超ラク!!)。

生地を伸ばして水で接着し蓋にしたり、型をくり貫いて蓋の代わりにしたり(クリスマスなので星型が多いらしいが、何気に星型が無かったので、松竹梅・桜・ウサギで、ここわ和の国だし!!、それが「ジョンブル魂」と心意気ってもんだろう)

中にミンスミートを詰め、各自、蓋なり型を乗せ、

鉄板に乗せたら、牛乳を塗ろうと思ったら無かったので、思わず卵黄を水で溶いたものを塗ってしまった(勿体無い、鳥さんゴメンナサイ!!、見栄えの為に命1個使ってしまって、暑さで朦朧としていた、冬にやるものだな・・・)、料理系ではなくスイーツ系の時はいらないのかもしれないなーって気がした(もしかしたらスコーンはセイボリーなのもあるし軽い食事に近いのかもって気がした)。

グラニュー糖をまぶす方法もあるので全部では無いけれどいくつかに。

180度に温めたオーブンで30分ぐらい。

・卵黄を塗った部分の型が濡れ過ぎていてフニャッている、やはりいらなかったのかも。

・土台が平らでないと型がフニャるな・・・

∩ ∩

(・×・)の耳と松竹梅の竹が・・・。∩←は「あんど」で変換。

・因みに卵黄を水で溶くと色が卵焼き的な色になるなあ、溶かない方が香ばしそう。

銀紙に置いたパイ生地のミンスミートはこぼれてくっついてしまった。

重ねていないホイルはパイ生地の重さに耐えられんな。

仕方ない、イギリスのグレイビーソースの要領で↓、鉄板をコンロに置いて小麦粉をサッと炒め

水を入れ沸騰させ、ヘラでコゲをゴシゴシ・・・

水洗いし、短時間でほらキレイになった。

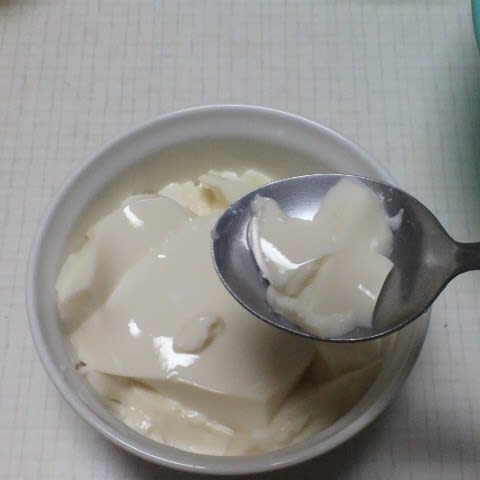

網の上などで(←冷ます間に鉄板が洗える)冷ましてからブランデー入りバタークリームか、カンバーランド風ラム酒入りバターを添えて食すのがこの菓子の定石。

冷めたら平たい鉄串やナイフを器と生地の間に差込みグルッと隙間を作ると、ポンッと抜ける。

クリーム類を添えて・・・最低でもクリスマスの1ヶ月前から作り始めて毎日1個これを食べて翌年の幸福を願うそうだ。

(これを毎日食べ続けたら、糖尿病とかがキケンそうだが・・・保存食としてはアリだった時代なのかな・・・)

※味は、洋酒入りバター・クリームの酒が強いので、酒に浸して発酵させたミンスミートと食べると日本人やアジア人にはツラいかもしれない(クリームの量を減らすか?クリームに入れる酒を減らすかしないと)、クリームを付けなくてもかなり美味しいが、クリームを付けた後、後味がもの凄くスッキリとしていて、とてもドライフルーツとは思えないキレがあり、イギリス料理らしい風味が表に出てくる感じ、なんだこの化学変化は?スゴイ。

紅茶に凄まじく合う、洋酒入りバター・クリームが紅茶と合わさるとクリームティーみたいになる。

これはもっと早く作れば良かったな。

ドライフルーツが嫌いだから(色々な添加物入っているのも怖かったし、因みにレーズンにワックスがけをしてあったら1度お湯で茹でてワックスを落とすらしい・・・)

※因みに翌日以降、少し時間を置いた方がパイもカンバーランド風ラム酒入りバターもお酒の角が治まってより食べ易くなった。

ミンスミートという文化かぁ、

オモシロイ文化だなぁ~。

それが今回の「ミンスミートパイ」だ。

前回のミンスミートを熟成させたものが出来たので(←凄まじく良い香り)

今回はスイーツだから大さじ2の砂糖を足してコクを足したショートクラスト(折込みではなく練り込みパイ生地)を作って(小麦粉1:油脂分1の割合・・・冷水ではなく卵を入れるとよりコクが出るが今回はミンスミートにケンネ脂が入っているので無しとする)、食塩不使用の油脂分なので塩を1つまみ。

久しぶりなので、少しギコチナイ

セ○アのパイ・グラタン皿に敷いて(バターが練り込んであるのでバターや油を皿に塗らなくても大丈夫)、

余った分も小さい型やアルミに置いて(フチはハサミなどで切ると超ラク!!)。

生地を伸ばして水で接着し蓋にしたり、型をくり貫いて蓋の代わりにしたり(クリスマスなので星型が多いらしいが、何気に星型が無かったので、松竹梅・桜・ウサギで、ここわ和の国だし!!、それが「ジョンブル魂」と心意気ってもんだろう)

中にミンスミートを詰め、各自、蓋なり型を乗せ、

鉄板に乗せたら、牛乳を塗ろうと思ったら無かったので、思わず卵黄を水で溶いたものを塗ってしまった(勿体無い、鳥さんゴメンナサイ!!、見栄えの為に命1個使ってしまって、暑さで朦朧としていた、冬にやるものだな・・・)、料理系ではなくスイーツ系の時はいらないのかもしれないなーって気がした(もしかしたらスコーンはセイボリーなのもあるし軽い食事に近いのかもって気がした)。

グラニュー糖をまぶす方法もあるので全部では無いけれどいくつかに。

180度に温めたオーブンで30分ぐらい。

・卵黄を塗った部分の型が濡れ過ぎていてフニャッている、やはりいらなかったのかも。

・土台が平らでないと型がフニャるな・・・

∩ ∩

(・×・)の耳と松竹梅の竹が・・・。∩←は「あんど」で変換。

・因みに卵黄を水で溶くと色が卵焼き的な色になるなあ、溶かない方が香ばしそう。

銀紙に置いたパイ生地のミンスミートはこぼれてくっついてしまった。

重ねていないホイルはパイ生地の重さに耐えられんな。

仕方ない、イギリスのグレイビーソースの要領で↓、鉄板をコンロに置いて小麦粉をサッと炒め

水を入れ沸騰させ、ヘラでコゲをゴシゴシ・・・

水洗いし、短時間でほらキレイになった。

網の上などで(←冷ます間に鉄板が洗える)冷ましてからブランデー入りバタークリームか、カンバーランド風ラム酒入りバターを添えて食すのがこの菓子の定石。

冷めたら平たい鉄串やナイフを器と生地の間に差込みグルッと隙間を作ると、ポンッと抜ける。

クリーム類を添えて・・・最低でもクリスマスの1ヶ月前から作り始めて毎日1個これを食べて翌年の幸福を願うそうだ。

(これを毎日食べ続けたら、糖尿病とかがキケンそうだが・・・保存食としてはアリだった時代なのかな・・・)

※味は、洋酒入りバター・クリームの酒が強いので、酒に浸して発酵させたミンスミートと食べると日本人やアジア人にはツラいかもしれない(クリームの量を減らすか?クリームに入れる酒を減らすかしないと)、クリームを付けなくてもかなり美味しいが、クリームを付けた後、後味がもの凄くスッキリとしていて、とてもドライフルーツとは思えないキレがあり、イギリス料理らしい風味が表に出てくる感じ、なんだこの化学変化は?スゴイ。

紅茶に凄まじく合う、洋酒入りバター・クリームが紅茶と合わさるとクリームティーみたいになる。

これはもっと早く作れば良かったな。

ドライフルーツが嫌いだから(色々な添加物入っているのも怖かったし、因みにレーズンにワックスがけをしてあったら1度お湯で茹でてワックスを落とすらしい・・・)

※因みに翌日以降、少し時間を置いた方がパイもカンバーランド風ラム酒入りバターもお酒の角が治まってより食べ易くなった。

ミンスミートという文化かぁ、

オモシロイ文化だなぁ~。