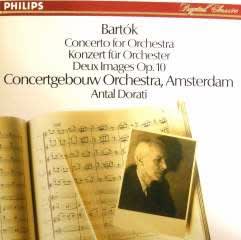

バルトーク:管弦楽のための協奏曲/2つの映像

指揮:アンタール・ドラティ

管弦楽:アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

CD:PHILIPS(日本フォノグラム) 32CD-54

このCDに収められたバルトークの「管弦楽のための協奏曲(オケコン)」は、正に音の饗宴とでもいったらよいのであろうか、純粋にオーケストラの音の魅力を存分に味わうには、このバルトークの「オケコン」が、一頭飛びぬけていると断言できる。ロマン派の音楽以降クラシックの音楽は、自然の風景描写とか、移ろいやすい人間の心の葛藤などの表現に力が置かれ、音の持つ純粋な力強さや美しさ、あるいは面白さの追求が、どちらかというとおろそかにされてきたように思う。バルトークの「オケコン」は、金管楽器が自由活発に鳴き、木管楽器も負けじと親しみ深い旋律を奏でるが、どんなに音が大きくなろうとも決して聴くものに圧迫感を与えない。何故か分らないがオーケストラが咆哮すればするほど、奏でる音は逆に優しさに溢れるものになっていく。これは、正に“バルトーク・マジック”とでもいってもいいほどだ。

この曲はバルトークが60歳を過ぎ、不治の病の白血病の病床で、しかも3カ月という短い時間で書き上げたというから驚きだ。病気のバルトークを何とか、金銭的にも助けようとした音楽家仲間の一人、クーセヴィッキーが依頼したものだ。初演は1944年12月1日にクーセヴィッキー指揮のボストン交響楽団によって行われている。この「オケコン」を今我々が聴くと、自然に力が沸いてくるし、一部分ユウモアさえ感じられる。到底死の床にあった人が書いた曲とは思えない。何かバルトークに神がかり的な力が与えられたとしか思えない。バルトークは、長い間ハンガリーを中心とした民族音楽を蒐集してきたが、その蓄積が晩年になって一挙に噴き出したのだろうか。ただ、もしバルトークが民俗音楽にのめり込まなかったなら、もっと偉大な作曲家になっていただろう、という説もあるのではあるが・・・。

この「オケコン」は、何に近いかというとバロック音楽の合奏協奏曲(コンチェルト・グロッソ)に近い。バロックの音楽は、音を純粋に楽しむことをベースにつくられている。バルトークは、音自体の持つ面白さを、思う存分描ききりたかったのだろうか。このCDの解説書で志鳥栄八郎氏はこの曲についてのバルトーク自身の言葉を次のように紹介している。「作品全体の雰囲気は、第2楽章を除くと、第1楽章の厳粛さから第3楽章の死を悼む歌、そして終楽章の生の肯定へと斬新的に移行する推移を示している。この交響的なオーケストラ曲にこのような題を付けたのは、諸楽器を協奏的に使用する傾向からきている」。やはりバルトーク自身「生の肯定」という表現を使っており、この曲は、死の床にあった作曲家が作曲した“生”の賛歌なのだ。

このCD(1983年録音)でのアンタール・ドラティ指揮のアムステルダム・コンセルトへボウ管弦楽団の演奏は、バルトークの「管弦楽のための協奏曲」の決定版といってもいい程の名演奏を聴かせている(私はこのCDさえあれば、他のCDは聴きたくない)。最後の方にドラティの唸り声のようなものも入っている気がする。熱演なのだ。ドラティは私の好きな指揮者である。音楽が分りやすく、伸び伸びと表現するところが魅力だ。アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団は、音色も素晴らしいし、楽員一人一人の力量も最高だ。同管弦楽団は、メンゲルベルグ、ベイヌム、ハイティンクといった名指揮者に率いられてきた名門中の名門オーケストラ。私にとっては、特にベイヌムとのレコードは今でも忘れられない。同管弦楽団は1988年に創立100周年を迎え、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団に改称された。04年からはマリス・ヤンソンスが常任指揮者に就任している。(蔵 志津久)