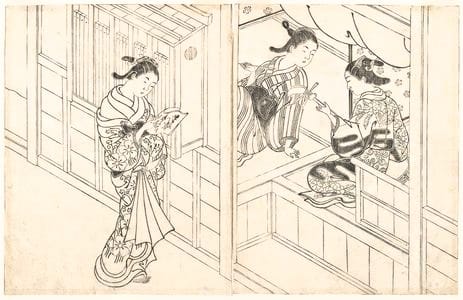

これも西川祐信の浮世絵だ。

島原遊郭揚屋の中戸口(勝手口)らしき所で、三味線の稽古をしている遊女を描いたもので、

1731(享保16)年の作とある。

通りから門を潜って正面にあるのが中戸口なので、ここは屋敷内だ。

だから表にいる遊女は手紙を読みながら、のんびりと歩いている。

この年は初代瀬川菊之丞が江戸に下り、

中村座で「傾城無間の鐘」のヒットを飛ばした年だ。

祇園や北野などの岡場所には芸妓や舞妓がいたが、

遊郭ではまだまだ遊女が芸をやっていたのだ。

島原遊郭揚屋の中戸口(勝手口)らしき所で、三味線の稽古をしている遊女を描いたもので、

1731(享保16)年の作とある。

通りから門を潜って正面にあるのが中戸口なので、ここは屋敷内だ。

だから表にいる遊女は手紙を読みながら、のんびりと歩いている。

この年は初代瀬川菊之丞が江戸に下り、

中村座で「傾城無間の鐘」のヒットを飛ばした年だ。

祇園や北野などの岡場所には芸妓や舞妓がいたが、

遊郭ではまだまだ遊女が芸をやっていたのだ。