きょうは東京で演る曲を練習していて思ったのですが、

どの程度で完成とするのか。

これは難しいところですよね。

時間があるからといって、ずっと浚えばいいものができるか、

といえばそうでもないし、

その時の自分自身の思考状態によっても違ってくるものだから、

これでいい!

というところで止めるというのはすごく悩ましい問題です。

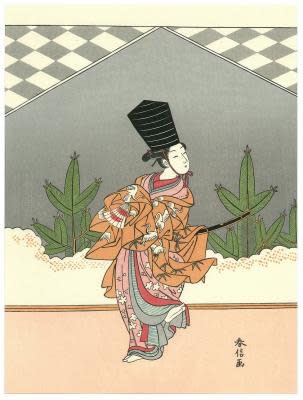

画家の実際の絵を見ると筆のタッチで、

ある意味息遣いとか思考とかを感じ、なるほどと思うのですが、

三味線の演奏は唄という相手がいますので、

唯我独尊に決めてしまうことはできません。

しかしある程度は自分の芸を仕上げていなければ、対話もできない訳です。

この歳になってまだそんなことで悩んでいるのか、

はたまたこの歳だから悩むのか、

あちらの先達に聞いてみたいものです。