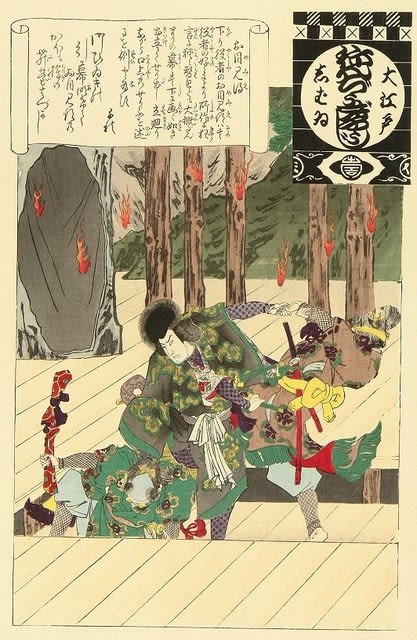

安達吟光(嘉永6〜明治35・1853〜1902年)の

「大江戸芝居年中行事」の20、「お目見得」だ。

書き入れ

「お目見得

下り役者のお目見得は その役者の好みにより 所作に狂言にいろいろ替われども

大概だんまりの幕にて 下に描く如き出立(きつけ)にてせり出し

立回りながら口上のせりふを述ぶるを例となす

千村

御ひいきの 引幕開けてお目見得の 顔も檜の舞台恥ずかし」

「大江戸芝居年中行事」の20、「お目見得」だ。

書き入れ

「お目見得

下り役者のお目見得は その役者の好みにより 所作に狂言にいろいろ替われども

大概だんまりの幕にて 下に描く如き出立(きつけ)にてせり出し

立回りながら口上のせりふを述ぶるを例となす

千村

御ひいきの 引幕開けてお目見得の 顔も檜の舞台恥ずかし」