10月27日"大山南尾根"を浅間山〜まで登り、蓑毛へ降りた。

小田急線秦野駅からの大山

まほろばの泉

まほろばの泉

名水の里秦野、丹沢山地に降った雨が湧水となって湧き出てきます

秦野といえば「タバコ」の産地として習った記憶がある。

水府(茨城)、国分(鹿児島)と並んで日本三大タバコの産地だった。

近年の都市化などにより1984年を最後に姿を 消したそうです。

消したそうです。

9:25 曽屋:弘法山登山口

南尾根はいつも鶴巻 温泉から吾妻山を経て登りますが、

温泉から吾妻山を経て登りますが、

今回は秦野駅から権現山〜 弘法山経由で行ってきます

弘法山経由で行ってきます

アキノタムラソウ

セイタカアワダチソウ:キク科アキノキリンソウ属

10:15 弘法山:235m

弘法大師が修行した山と伝えられ、釈迦堂、鐘楼、乳の井戸がある

ミルフィーユ🍄?

見っけ

コウヤボウキ:キク科

高野山ではこの枝で箒をっ作っていたことからこの名がある

高野山ではこの枝で箒をっ作っていたことからこの名がある

10:40 矢倉沢往還(大山街道)善波峠から南尾根へ

ストライプ 🍄

ジョロウグモ、 大きい

大きい

木の根道✖ 続きました 11:00 念仏山:357m

続きました 11:00 念仏山:357m

西側にお地蔵様が

ありました(念仏山の意味をはじめて

ありました(念仏山の意味をはじめて 理解しました)

理解しました)

足元も含め人の手が入ってます

木風山(こかぜやま=小さなコブ) 発見

発見

木の根道 11:45 高取山:556m

木の根道 11:45 高取山:556m

鶴巻温泉の北西3km、南はゴルフ場、背に大山が見える

トリカブト(咲く時期が長〜〜〜いです)

シラヤマギク?

シキミ

12:05  不動越え、この先の林道で

不動越え、この先の林道で

昼食

昼食

浅間山まで約1時間

ヤブツバキ 早・・・

ヤブツバキ 早・・・

ススキ:イネ科

スクスク立つ木(草)という説がある

マルバフジバカマ:キク科

マルバフジバカマ:キク科

帰化植物、この時期大山近辺には一番多かった

帰化植物、この時期大山近辺には一番多かった

陽もさします(林道を兼ねた登山道)

陽もさします(林道を兼ねた登山道)

NTT☎電波塔(林道はこの管理道だった)

「 乾

乾 燥

燥 中」と表示あり

中」と表示あり

12:50 浅間山:680m

富士山を信仰する浅間信仰、浅間神社が祀られている山や

富士山を望むるところに付けられる。

富士山を望むるところに付けられる。

12:55 蓑毛越え 蓑毛BS

蓑毛BS  大山裏参道

大山裏参道  阿夫利神社下社

阿夫利神社下社

未踏の道、 歩きづらい

歩きづらい

茶湯寺

茶湯寺 着、蓑毛からヤビツ峠登山道の分岐に出た

着、蓑毛からヤビツ峠登山道の分岐に出た

春岳沢の流れ、金目川に合流し 相模湾へ

相模湾へ

麓から見る🗻浅間山(鉄塔の東側にある)

ススキとヤクシソウ

@蓑毛山 宝蓮寺

宝蓮寺

13:58  神奈中バスで秦野駅へ戻り帰宅しました

神奈中バスで秦野駅へ戻り帰宅しました

*

行程:累積標高差1004m/11.4km/4.5時間

9:00 小田急線秦野駅 ⇒9:25 弘法山登山口 ⇒10:15 弘法山

⇒10:40 善波峠(南尾根)⇒11:00 念仏山 ⇒11:45 高取山

⇒12:05 不動越・昼食 ⇒12:50 浅間山 ⇒12:55 蓑毛越え

⇒13:30 蓑毛BS =(神奈中バス)秦野駅

落ちてきましたが

落ちてきましたが

ヒメオドリコソウ

ヒメオドリコソウ

神社ここから登山道『パノラマコース』が始まります

神社ここから登山道『パノラマコース』が始まります

4人組、弁当を食べていました

4人組、弁当を食べていました

と思わず声が出ました

と思わず声が出ました

こんな状態に

こんな状態に

もポツポツ

もポツポツ

ビビットな

ビビットな オレンジカラーで歩きます

オレンジカラーで歩きます

京浜急行”と”ヤマップ”が

京浜急行”と”ヤマップ”が コラボし

コラボし イベントも開催されているようだ)

イベントも開催されているようだ)

クリックすると大きくなります

クリックすると大きくなります

最近作られた、(電波塔あり)仙元山より眺望に

最近作られた、(電波塔あり)仙元山より眺望に

伊豆大島

伊豆大島

観音塚” タブの大木にガードされて

観音塚” タブの大木にガードされて アップ

アップ ダウンが続くよ

ダウンが続くよ

おーいまだ

おーいまだ 日だぞ・・・・・。

日だぞ・・・・・。

東京湾、

東京湾、 横須賀市内、

横須賀市内、 横浜市内と

横浜市内と 千葉まで見えた

千葉まで見えた

を願い、病気や事故などで死んだ馬の供養のために建てられた。

を願い、病気や事故などで死んだ馬の供養のために建てられた。

二子山(上):208m

二子山(上):208m

二子山(下):208m

二子山(下):208m 初めて歩く道

初めて歩く道

キ

キ

様たちが迎えてくれました

様たちが迎えてくれました

お告げと

お告げと 元旦:@森林公園

元旦:@森林公園

私有地)を

私有地)を 偵察

偵察

かろうじて見えました

かろうじて見えました

霊

霊 園

園

期待外れ・・・・・。

期待外れ・・・・・。

俯瞰

俯瞰

戻ります

戻ります

食事の仕度をしていたので

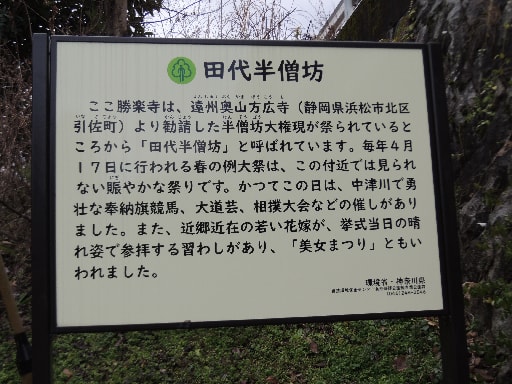

食事の仕度をしていたので 半増坊」と呼ばれるようになった。

半増坊」と呼ばれるようになった。

華厳経一巻を納めたと伝わる。

華厳経一巻を納めたと伝わる。 高く、雲の多い日。雲の帽子を被ったような大山~塔ノ岳

高く、雲の多い日。雲の帽子を被ったような大山~塔ノ岳

cm角の穴、ここに経本が納められたか?

cm角の穴、ここに経本が納められたか?

ーンと下ります

ーンと下ります

繭を、撚糸の盛んな半原へと

繭を、撚糸の盛んな半原へと

験者の山でもある

験者の山でもある

岩混じりの

岩混じりの

座禅を組んだという伝説に由来する。

座禅を組んだという伝説に由来する。

、20分後高取山へ向かいます。

、20分後高取山へ向かいます。

大山

大山  奥多摩

奥多摩

宮ケ瀬ダム@愛川ふれあいの村

宮ケ瀬ダム@愛川ふれあいの村