最近やたらと気に入って何度も繰り返し聴いているのがカーステン・ダールだ。

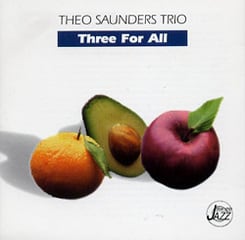

本当はこの初期のアルバムよりも「マイナー・ミーティング」での演奏が好きでご紹介したいところなのだが、残念ながらまたもやジャケットデザインが悪いのだ。「内容が良ければジャケットが多少悪くたっていいじゃないか」といわれるかもしれない。でもそうはいかない。私の場合はいい作品の絶対条件としてジャケットがあるのだ。どんなジャケットなのか見てみたい人は、ご面倒でも調べてもらうしかない。見ればたぶん納得していただける。

カーステン・ダールの気に入っているところは3つある。

1つ目はバド・パウエルに通じるノリの良さ。それはバド・パウエル同様の唸り声からもわかる。しかしこれが全く気にならない。それどころかある意味快感だ。おいおい、いい加減にしてくれといいたくなるようなキース・ジャレットの唸り声とは全然違うのだ。

2つ目はヒヤリとした硬く冷たいピアノタッチ。これが北欧ジャズの魅力だ。澄んだ音色は水琴窟の響きにも似て奥が深い。

3つ目は誰でも知っているスタンダード曲の選曲の多さである。しかもかなりコテコテの有名曲ばかりだ。このアルバムでも「枯葉」や「テイク・ファイヴ」など、普通の人ならちょっと躊躇しそうなものを好んで取り上げるのが彼の特徴だ。それだけチャレンジ精神とサービス精神が旺盛だということかもしれない。

後はいいジャケットデザインに恵まれるかどうかにかかっている。