約1年ぶりにこのブログに新規投稿している。

復活したのはこれで2回目、またいつやめるかわからない。

気が向いたのでちょっと書こうかという気になった。

今夜はチェット・ベイカーを聴いている。

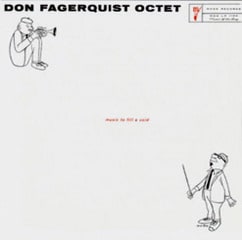

このジャケットはオリジナルではないが、オリジナルよりもいかしているので棚から取り出す機会が多い。

ジャケットとはそういうものなのだ。何でもオリジナルが一番ということではない。

さて何だかんだいっても、ジャズは孤独でアンニュイな世界が似合う。

その代表格がこのチェット・ベイカー。いい方を変えれば彼の生き方そのものがジャズだったともいえる。

まるで昔話を語り出すような「Deep In A Dream」や「Once Upon A Summertime」を聴けば、誰でも納得するはずだ。

この気怠さを感覚的に「よし」とする人でなければ彼のファンにはなれないし、真のジャズファンにはなれないのではないかと思う。

そこには上手下手などという次元では言い表せない彼の特異性が浮かび上がってくる。

ジャズメンはこうでなくてはいけない。

要するにジャズの面白さは、演奏を超えたところにあるヒューマニズムにあるのだ。

そこのところをわかった上でこのアルバムを聴いてもらいたい。

一度はまるとどうしようもないくらい好きになるのがチェット・ベイカーという人なのだ。