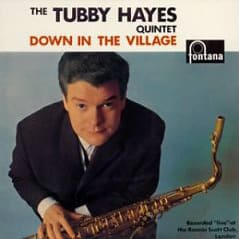

ジャケットの雰囲気がロリンズの「ニュークス・タイム」に似ている。

タイポグラフィはイマイチだが、こういう写真には迫力がある。

何の影が映っているのかわからないが、その縦縞ストライプの陰影に撮影者の強い意図を感じる。

いったい誰のカバーデザインなんだろうと、ジャケットをひっくり返してみたら、やっぱりこれもバード・ゴールドブラッドだった。

ちょっと意外な気もしたが、考えてみればこんな雰囲気を作れる人は数少ない。

ま、納得の一枚である。

で、中身であるが、正直言ってこのアルバムはかなり手強かった。

だいたい10人ものスタープレイヤーを集めて作品を作りたいという動機からしてちょっと不純である。

ここでは各種サックスやトランペット、ギターはいうに及ばず、なんとチューバだって登場する。

テディ・チャールス自身は腕のいいヴァイヴ奏者であり、この作品でも随所に粋なソロを聴かせてくれるが、それもあくまで全体の一部である。

もともと彼は演奏よりもアレンジに執念を燃やすタイプの人なのだ。

このアルバムを聴いていて感じるのだが、彼は、この場面では誰がどれだけのソロをとり、どんな感じで曲が進行していくかなどを設計するのが楽しくて仕方ないといった感じを受ける。

私はそんな彼の気持ちがよくわかる。

以前(20代の頃)、一度だけ2台のハンディカメラを駆使して、ロードムービー(もどき)を撮ったことがある。

バイク好きの友人の目線を通じて、私の生まれた町をもう一度見つめ直すといった内容だ。

もちろん「ド」が付くシロウト作品だから、内容は推して知るべしではあるが、そのストーリーの組み立てを考えたり、ロケ場所を決めたり、被せるBGMを選曲したりするのがものすごく楽しくて、連日夢中になっていたを思い出す。

もちろん、そんなのとこの作品を一緒にしないでくれというご批判もあるだろうが、私にとってはかなり近いイメージなのだ。

暇さえあれば、もう一度撮ってみたいと思っている。

ジャズには二通りの聴き方があるように思う。

一つは純粋に個別の楽器の音色を楽しむ聴き方。もう一つは曲の解釈や表現そのものを聴く聴き方だ。

私は圧倒的に前者の聴き方を好んでいるが、この作品は明らかに後者の範疇に入る。

後者はゆくゆくフリージャズへとつながっていく前衛的な流れだ。

今になってそれがわかる。

かすかではあるがその予兆がここにあるのだ。