これはここ数年の愛聴盤である。

気分がいい時はよくこのCDをかけて身体を揺らしている。

その魅力をズバリ一言でいえば「グルーヴ感」。つまりノリが半端なくいいってことだ。

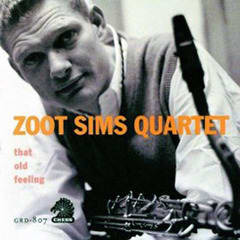

この楽しさはズート・シムズ&アル・コーンのそれと共通している。

但しズート&アルは、同じテナーを吹いていても音色がまるで違うのですぐにどちらが演奏しているのかがわかるが、このスコット・ハミルトン&ハリー・アレンは二人ともほとんど同じような音色なので、今はどちらが吹いているかなどはじっくり聴いていないとわからない。

どうしても聞き分けたいという人は、ややスローテンポの「If I Should Lose You」あたりを聴くといい。微妙にかすれ具合が違っていて、それを発見できただけでも楽しくなってくる。

この二人、どちらかというとズートに似た太くて丸く澄んだ音を出している。私はまずもってこの音色が好きだ。

いいテナー奏者であるかどうかは、いいフレーズをよどみなく吹くかどうかといったことも重要だが、一番は奏でる音色そのものに魅力があるかどうかだと思っている。

事実、テナー奏者の代表格であるソニー・ロリンズは50年代の音色が最高だった。それがなぜか60年代以降になると音に角が立ってきてしまい、私はそこに彼の魅力を感じなくなってしまった。

その点、変わらぬズート・シムズやこのスコット・ハミルトン、ハリー・アレンはいい。

彼らを古くさいスタイルだとかいう人もいるようだが、新しければ何でもいいというわけでもないだろう。

いずれにせよこのアルバムほど大音量で聴きたくなる盤はない。

ジャズはグルーヴ感がいかに大切な要素であるかをこのアルバムは教えてくれる。

その名の通り、3曲目の「Groovin' High」のアンサンブルを聴けばわかる。

とにかくじっとなんかしていられなくなってしまうのだ。