謎以外の何を私は愛するだろう?

これはジョルジョ・デ・キリコが絵画の片隅に書いた有名な台詞だ。

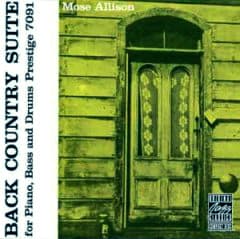

キリコは1900年代初頭に活躍した形而上絵画の巨匠である。このアルバムのジャケットにある奇妙な絵を描いた人だ。

形而上絵画とは、人に不安や困惑、或いは郷愁や幻想を誘発させる絵画のことで、具体的には、異様に長く伸びた影や意図的に崩した遠近法、シンメトリーな構図、幾何学的な建物や静物などで構成されることが多い。

私の記憶が正しければ、このジャケットに使われた絵のタイトルは確か「先見者」だったと思う。

この絵を見ると、床板の遠近法が狂っている部分と、そこに長い影が伸びているのが印象的だ。ここで描かれている画家らしき人の遠近法を意識したドローイングがイーゼルの上に置かれている。この人はおそらくキリコ自身ではないかと思うが、結局は最初から最後まで???の連続である。

キリコが描いたこうした謎の世界は、後のシュールレアリズムに大きな影響をもたらした。これは理屈ではない。想像力を駆り立て感性を刺激する芸術なのだ。

このファイブ・スポットにおけるモンクの録音を聴いて、キリコの「先見者」をジャケットに選んだリバーサイド・レーベルに拍手を贈りたい。私がごちゃごちゃとアルバムの説明をするよりも、言いたいことが瞬時にして100%伝わってくるからだ。コミュニケーションはこんな風にスマートにとりたいものだ。