エリオット・アーウィットという人をご存じだろうか。

世界最高の写真家集団として有名な「マグナム・フォト」のメンバーでもある著名なカメラマンである。

もう既に80才を超えている巨匠だが、彼の写した写真はいつもフレッシュな若々しさに満ちている。

ユーモラスな雰囲気がその若さを支えている原動力だ。

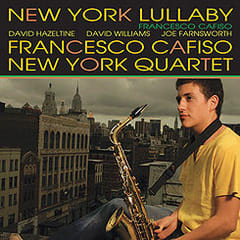

このジャケットの写真も彼の作品である。

但し、この写真はトンマーソ・スタラーチェのアルバムのために撮られたものではなく、あくまでトンマーソ・スタラーチェがエリオット・アーウィットの写真からインスパイアされたアルバムを発表したということである。

私はこういう作品の作り方を面白いと思う。

視覚から得られたイメージを音楽で表現するなんて、なかなかいかしているじゃないかと思うのだ。

この作業って、音楽のイメージに合わせて写真を撮るよりもむずかしい作業なのではないだろうか。

でも出だしの「Keep Moving Please!」、2曲目の「Set Me Free」(どちらのタイトルも泣かせる)を聴いて、トンマーソ・スタラーチェという人の実力がわかった。

どちらも都会的かつ現代的な音づくりになっているが、古いジャズの持っているスイング感やグルーヴ感も失われていないところが気に入った。

特にアルトサックスの音色がいい。

思いのほか線が太いのである。

この安定感が、深いベースの音と相まって、全体をきりりと引き締める役目を果たしている。

彼のことを知らない人には、何となくフィル・ウッズに近い音だといった方が分かりがいいかもしれない。

写真と音楽の関係性もこじつけようと思えばいくらでも可能である。

例えば、6曲目の「Felix, Gladys And Rover」が流れると、このジャケットがいきなりとぼけた口調で話し出してくるような感覚に陥る。

なるほどね、と相づちを打ちながら聴いてしまう。

しかし、彼のプレイは決してむずかしいものではないし理屈っぽくもない。

そういう点でトンマーソ・スタラーチェとエリオット・アーウィットの資質は共通している。

二人とも繊細ではあるものの、どこか大衆的な人なのだ。きっと。