一昨日まで京都にいた。

今回は仕事で出かけたのだが、せっかく行ったのだからと2日間余計に滞在し、観光客気分であちこちを見て回った。

日中はまるで真夏のように暑い日だったが、夕方になるとさすがに涼しくなるのが早かった。

日もとっぷり暮れた頃、先斗町辺りを徘徊し、川床のある一軒の店を選んで暖簾を潜った。

川床も季節的にはもうそろそろ終わりに近いのだが、こんな日は川風が実に気持ちよかった。この時期は虫もいないのでお薦めである。

私は2点盛のお造りと何種かのおばんざいを頼んだ。

もちろんお酒は京の地酒を冷酒でいただく。「古都銀明水」という酒だ。これがなかなか京料理と合うのである。

これ以上の贅沢はないなぁとか呟きつつ、至福の時を楽しんだ。

無理やりこじつけるわけではないが、こんな先斗町の雰囲気にはアルトサックスがよく似合う。

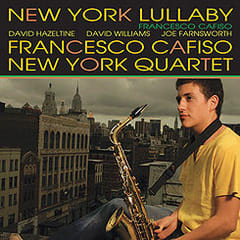

今回紹介するフランチェスコ・カフィーソなんかは最高だ。

1曲目の「ララバイ・オブ・バードランド」や2曲目の「リフレクションズ」をじっくり聴いてほしい。

テナーほど怪しいムードではないし、トランペットほどの浮かれた雰囲気もない。

ほどよい甘さと、年齢に似合わぬ大人の品格が出ている。

このしっとり感がこの鴨川界隈にマッチしているように感じるのだ。

そういえば狭い路地に林立する電飾の看板や、そこを行き交う人々にもどことなく優雅さが漂っている。

ここはやはり京都なのである。

世界遺産の神社仏閣を見てまわるのもいいが、この街の優雅さを味わうためだけにまた訪れるのも悪くない。

旅とはそういうものだ。