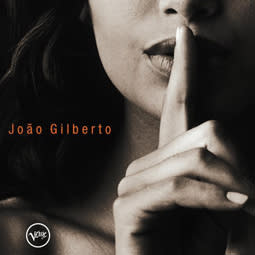

そっと耳をそばだてて聴く。

このジャケットもその聴き方を示唆しており見事な出来映えだ。

これはご存じボサノヴァを生み出した一人であるジョアン・ジルベルトの傑作である。

これをジャズといえるかどうかはわからない。

ボサノヴァはボサノヴァというジャンルであって(或いはサンバの一種であって)ジャズではないはずなのだが、かつてジャズテナーの名手スタン・ゲッツとこのジョアン・ジルベルトが組んで発表した「ゲッツ/ジルベルト」が大ヒットしたために、ボサノヴァはいつしかジャズの一種としても捉えられるようになった。

しかしこのアルバムはジョアン・ジルベルトのギターと囁くような歌声だけのシンプルな構成になっており、ジャズとはかなり縁遠いところに存在している。

だからというわけではないが、これが全てのボサノヴァアルバムの原点だといえるような気がするのである。

少なくともこれを聴かずしてボサノヴァは語れない。

さて話は変わるが、今日もメチャクチャ暑い。

今年は梅雨があっという間に終わってしまったので夏好きな私にとっては嬉しい毎日が続いているのだが、こんな歌を聴いているとそんな盛夏の喜びが倍増してくるようだ。

今も窓から遠くの山並みに入道雲がかかっているのが見える。

私は何を隠そう大の入道雲ファンで、以前は「入道雲マニア」というブログも書いていたことがある。

この時期になると、夏休みの絵日記帳に描きたくなるような風景を見つけるとカメラで撮りまくっている。

先日も近くの礒海岸から遠い島の横に形のいい入道雲を見つけ、夢中でカメラで撮り続けていた。

入道雲の何がそんなにいいのかとよく人に聞かれるが、「夏」そのものの象徴のような気がするから好きなのである。

夏そのものの象徴といえば、ボサノヴァもそうだ。

単純なシンコペーションによるリズムと呟くような歌声は、真っ青な海と夏空によく似合う。

気怠さも暑さと比例して高まるあたりが快感なのだ。

私にとっては入道雲とボサノヴァがある限り、夏はいつまでも終わらない季節なのである。

このジャケットもその聴き方を示唆しており見事な出来映えだ。

これはご存じボサノヴァを生み出した一人であるジョアン・ジルベルトの傑作である。

これをジャズといえるかどうかはわからない。

ボサノヴァはボサノヴァというジャンルであって(或いはサンバの一種であって)ジャズではないはずなのだが、かつてジャズテナーの名手スタン・ゲッツとこのジョアン・ジルベルトが組んで発表した「ゲッツ/ジルベルト」が大ヒットしたために、ボサノヴァはいつしかジャズの一種としても捉えられるようになった。

しかしこのアルバムはジョアン・ジルベルトのギターと囁くような歌声だけのシンプルな構成になっており、ジャズとはかなり縁遠いところに存在している。

だからというわけではないが、これが全てのボサノヴァアルバムの原点だといえるような気がするのである。

少なくともこれを聴かずしてボサノヴァは語れない。

さて話は変わるが、今日もメチャクチャ暑い。

今年は梅雨があっという間に終わってしまったので夏好きな私にとっては嬉しい毎日が続いているのだが、こんな歌を聴いているとそんな盛夏の喜びが倍増してくるようだ。

今も窓から遠くの山並みに入道雲がかかっているのが見える。

私は何を隠そう大の入道雲ファンで、以前は「入道雲マニア」というブログも書いていたことがある。

この時期になると、夏休みの絵日記帳に描きたくなるような風景を見つけるとカメラで撮りまくっている。

先日も近くの礒海岸から遠い島の横に形のいい入道雲を見つけ、夢中でカメラで撮り続けていた。

入道雲の何がそんなにいいのかとよく人に聞かれるが、「夏」そのものの象徴のような気がするから好きなのである。

夏そのものの象徴といえば、ボサノヴァもそうだ。

単純なシンコペーションによるリズムと呟くような歌声は、真っ青な海と夏空によく似合う。

気怠さも暑さと比例して高まるあたりが快感なのだ。

私にとっては入道雲とボサノヴァがある限り、夏はいつまでも終わらない季節なのである。