「70歳代おひとりさま」の平均貯蓄額はいくら? (ALL ABOUT 2024/07/12)

70歳代は、まだまだ働けるという人がいる一方で、「70歳代は、ゆっくりしたい」という方も増えてきます。

そう考えると、70歳代は、本格的に年金だけで暮らし始める年代といえます。

ただ、年金だけの生活になると気になるのは貯蓄額。

昨今の物価高の状況を考えると、年金だけでずっと暮らせるのか不安です。

早速、70歳代の「おひとりさま」の平均貯蓄額がどのくらいあるのかみてみましょう。

70歳代おひとりさまの平均貯蓄額・平均・中央値はいくら?

金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯)2023年」によると、70歳代のおひとりさまの貯蓄額は以下のとおりです。

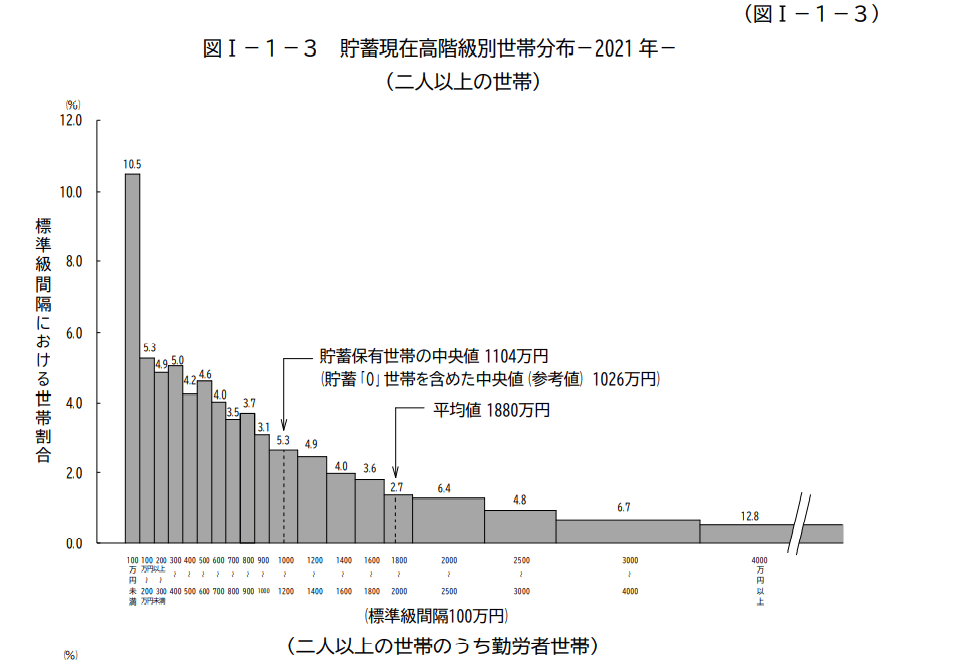

●70歳代おひとりさまの金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む)

調査対象は「514人」

・金融資産非保有:26.7%

・100万円未満:5.8%

・100万~200万円未満:4.3%

・200万~300万円未満:4.1%

・300万~400万円未満:3.3%

・400万~500万円未満:2.5%

・500万~700万円未満:6.6%

・700万~1000万円未満:5.1%

・1000万~1500万円未満:8.6%

・1500万~2000万円未満:5.3%

・2000万~3000万円未満:8.2%

・3000万円以上:17.3%

・無回答:2.3%

上記のデータにおける70歳代おひとりさまの貯蓄額の平均値は1529万円、中央値は500万円です。

平均の貯蓄額が「1529万円」と大きい数値ですが、上記のデータのうち貯蓄額が突出している「2000万~3000万円未満:8.2%」や「3000万円以上:17.3%」が大きく影響していると考えられます。

そのため実態をみるときは、値の小さい順、もしくは大きい順に並べた真ん中にある値の「中央値」の方が参考になります。

つまり、70歳代おひとりさまの多くは貯蓄額が500万円ほどといえるでしょう。

なお、この調査における「金融資産」とは「運用または将来の備えとしての資産」のことで、日常的に使う預貯金等は含まれません。

ちなみに「金融資産非保有」と答えた方の中で、銀行口座を持っていて、かつ、預貯金の額を回答した世帯のみの平均預貯金額は「372万円」です。

70歳代以降は健康寿命を延ばし、医療費を減らそう!

70歳代の貯蓄額の結果をみて「残りの人生も少なくなるこの年齢であれば、貯蓄額が500万円あれば良いのでは?」という人もあります。

しかし、日本人の平均寿命は、厚生労働省の「令和4年簡易生命表」によると、男性81.05歳、女性87.09歳となっています。

また、主な年齢の平均余命をみると、男性70歳時の平均余命は15.56年、女性70歳時の平均余命は19.89年。

まだまだ先は長く、500万円の貯蓄では心もとないといえるのではないでしょうか。さらに、70歳以降になると、健康面でも問題が発生します。

出典:厚生労働省 令和2年度「生涯医療費」(男女計)© All About, Inc.

厚生労働省の資料令和2年度「生涯医療費」によれば、日本人が一生のうちに使う医療費の総額を示す「生涯医療費」は、「2700万円」。そのうち、70歳以上が半分を占めます。

つまり、70歳以降にかかる医療費は約1350万円となります。

しかし、実際には公的医療保険に加入しているので、自己負担額はこの医療費のうち1~3割(個々の所得などによる)です。

そのため70歳以降にかかる医療費は135万~405万円が目安といえます。

もし、70歳代まで貯められるお金が500万円前後かもしれないという場合は、日常生活を制限されず健康に生活できる期間の「健康寿命」を伸ばし、少しでも医療費の負担を減らすことを心掛けましょう。