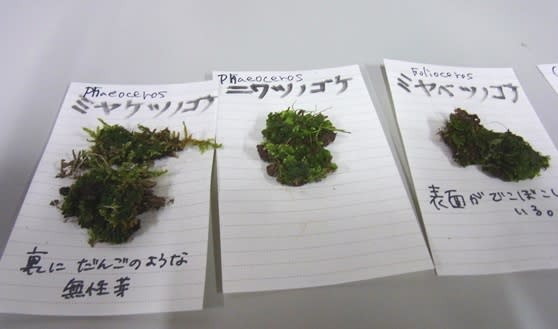

▲ニワツノゴケ(2014.3月 屋久島にて)

すっかり遅ればせになってしまったが、3月2~6日に開催された

屋久島コケフォレーの記録をぼちぼち書いていこうと思う。

このイベントは日本蘚苔類学会主催で、

「フォレー(foray)」とはいわゆる〝採集会〟のこと。

つまり、屋久島のコケ採集会ということになる。

しかし、この会の主な参加対象は、

「野外でのコケ植物観察と顕微鏡を使用したコケ同定法を学びたい方」

とされており、事実、参加者の多くは、コケに興味がある初心者・中級者、

または植物学を専攻中の学生さんで、コケを採集したくてたまらない!というよりは

「いろんなコケを見てみたい」、「顕微鏡で正しく同定をしてみたい」、

「第一線で活躍されている研究者の話を聞きたい」という目的で参加している人の方が多い印象を受けた。

今年は去年に引き続き屋久島での開催で、

テーマは「屋久島のタイ類をわかる」。

苔類(タイ類)を専門に研究されてきた

千葉県立博物館の古木達郎さんを講師に迎えての会だった。

苔類については、実は自分も色々と思うところがあって、

今回のフォレーには絶対参加せねば!と思っていた。

とういうのも、苔類は・・・

①ゼニゴケ、ジャゴケなど誰の目にもつきやすい大型な種類がいる一方で、

肉眼ではなかなか認められないようなミクロサイズのものも非常に多い。

そもそもどうやって見つけたらいいのか?コツはあるのか?

②蘚類とはまた別の独特の専門用語が多いため、図鑑を読んでも意味が理解できない。

(これは私が素人ゆえのことかもしれないのだが)

③そんなわけで、似た種類を見つけても、同じものなのか別種なのか判別できず、

同定の途中でつまづく・・・というか挫折してしまい、常にモヤモヤ・・・。

というような、いかんともしがたいハードルがあり、私の中ではここ数年、

〝苔類フラストレーション〟みたいなものが常に渦巻いていたのだ。

そもそも苔類専門の研究者というのが、業界全体を見ても少ないということも一因にあるのかもしれない。

つまり、苔類の情報を得るチャンスが非常に少ないのだ。

過去数年の自分の参加した観察会やシンポジウムを思い返すも、

苔類に的を絞った詳しい話が聞けたことはほとんどないように記憶している。

それこそ、日本蘚苔類学会と国立科学博物館共催のイベントで

古木さんからレクチャーを受けたことがあるくらいである。

※ちなみに、今年も↑このイベント↑が5/24(土)に東京・上野で開催されるとのこと(応募締切は5/5)。詳細はこちらへ。

そんなわけでたまりにたまった数年分の苔類フラストレーションを抱えて屋久島へ渡った私は、

会期中ほぼ毎日、隙を見ては古木さんを質問攻めの刑(どんな罰ゲームだ…)に遭わせてしまった。

質問リストを持参しての質問に次ぐ、質問。

無我夢中のしつこさで、いま思い返すもお恥ずかしい限り・・・。

まったく反省ザルである。

しかしながら、そんな超しつこい質問攻めをくらわされながらも、

早朝でも深夜でも嫌な顔一つせず、常に真摯に丁寧に素人の質問に答えてくださった古木さん。

はっきりいってあの時の私には、古木さんが神様か仏様のように見えましたヨ(いや、ほんまに)。

おかげさまでワタクシ、苔類ラビリンスから無事抜け出すことができ、

いままで「なんかわからん、苔類…」だったのが、「苔類って、実はおもしろい!」と

確実に苔類への見方・興味が変わったと思います。

改めて古木達郎さん、そしてこういう貴重な会を企画してくださった

岡山理科大の西村直樹さんにお礼申し上げます。

さてさて、思いの丈を綴っていたらすっかり長文になってしまったが・・・。

屋久島コケフォレーでは、苔類への長年の疑問が

諸々解決したことはもちろん、今回もさまざまなコケと出会うことができた。

古木さんはもとより、苔類に詳しいMさんやTさん、

現地ガイドのOさんやYさん、京都の若手のOくん、

いろんな方が「ここに面白いコケがいるよ」

「あそこにも珍しいコケがいるよ」と教えてくださり、

そのおかげで自分だけでは決して見つけられない面々ともご対面することができた。

▲今回も、屋久島の各地でコケ観察ができた。

たとえば、ツノゴケ類もその一つ。

ツノゴケ類は蘚類・苔類と共に「コケ植物」を形成する1つのグループだが、

蘚類が日本に約1100種類、苔類が約600種類いるのに対し、

ツノゴケ類はたった17種類しか確認されていないという非常に少数派グループだ。

いまでこそ独立したグループであるが、それこそ20世紀の中頃までは苔類グループの中に収められていたという。

生育地は低地にある公園や庭、畑などの土上と、わりと人間の生活圏内なのだが、

なにせツノ(胞子体)が出ていないとコケ研究者でも見つけにくいというクセモノで、

自分も今思い出せるだけで、ツノゴケに会えたのは6、7回くらいか・・・。

しかしながら、さすが優れたコケ目を持つ方々が集うコケフォレー、

会期中のある日には、ツノゴケがなんと3種類も一堂に会すというめったにないことが起きた。

そもそも出会うこと自体が難しいので、

ましてや見比べができるなんて初めての経験だった。

▲メモに書かれている特徴があるかどうか、ルーペや顕微鏡で実際に確認することができた

ちなみにツノゴケ類は胞子体がツノ状なのに加え、

体内(葉状体)に藍藻類が共生しているのも大きな特徴である。

古木さんのよると、藍藻類は運動性のあるもので、自分からコケの中に入り込むらしい。

藍藻類はコケの中に入ることで安全な住みかや水分を獲得し、

コケは藍藻類から生育に必要な(窒素固定をした)アンモニアを受け取るため、

双方にメリットがあり、共生関係が成り立っているらしい。

なお、このように体内に藍藻が共生しているのはこのツノゴケ類と、

苔類のウスバゼニゴケ科(ウスバゼニゴケとシャクシゴケの2種類)のみであるという。