~生物の形やリズムが生まれる原理を探る~

第一章 自己組織化とはなんだろうか

第二章 自己組織化現象のしくみ

第三章 細胞が示すインテリジェンス

第四章 脳が作るリズムとパターン

第五章 高等生物が作り出すリズムとパターン

第六章 人工脂質膜の示すリズム

第七章 自己組織化からカオス、そして複雑系へ

第八章 人工生命がもたらすもの

第九章 マイクロマシン――自己組織化が生み出すミクロの世界

第十章 分子素子への挑戦

本書は初版が1999年12月20日となっていますから、既に8年弱が経っています。本書が扱うような分野の日進月歩は目を見張るものがあり、すでに実用化されているものもあるかもしれません。特に医療分野では本書に出てくるカテーテルの技術開発は先日テレビで実用化されている様子を見た記憶があります。ただ、ここに使われる「自己組織化」というテーマの概要を知ることは私にとっては関心事であり、大きな流れをつかんでおく上では教科書的な本です。

「現在、人類は地球上の全生命を何回も死滅させるだけの科学力をもつにいたっている。その一方で、単細胞生物が生きていくための基本的行動すら私たちは再現できない。それでも、これまでの話からわかるように、自分で外界情報を感知して、インテリジェント(知的)な情報処理をし、自力走行する夢のマイクロマシンの実現に向け、私たちはいまやっとその糸口をつかみかけている」。

「そのための有力な概念が『自己組織化』である。生物の最大の特徴は、自己組織化能をもつことである。--生物とは何か?自己とは何か?どれに対する解答も、自己組織化・カオスを両輪とする複雑系の科学で明らかにされようとしている」(第十章)

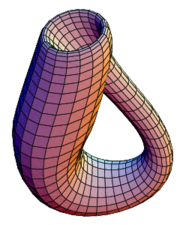

自己組織化とは、「生物のように、他からの制御なしに自分自身で組織や構造をつくり出す事をいう。自発的秩序形成とも言う。英語では『Self-organization』や『Self-assemble』と言われる。生物は、DNAを設計図として原材料から自ら機能を持った組織をつくり出しているもっとも有名な自己組織化の例である」。(ウィキペディア)

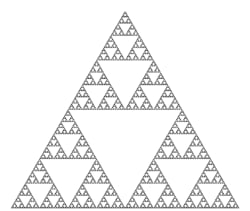

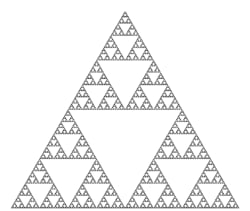

では、その設計図であるDNAと自己組織化はどういう関係にあるのかという疑問がわきます。本書では次ぎのように応えます。「自己組織化はさまざまな『規則』であって、雪の(結晶の)例からわかるように最初から決められたとおりに形を作っているわけではない。ここが本質的に遺伝子と違うところで、見方によっては自己組織化と遺伝子はちょうど対極にある概念であるともいえるだろう」。

ところで、本書ではアイデアが生まれる過程を、秩序状態→複雑性→カオス状態をとる複雑系と対応づけて次のように説明します。

「既存の知識は秩序状態、その知識が混在し相互に影響し合うもやもやとした混沌状態が複雑性の状態、そしてアイデアや概念が生まれるのがカオス状態であり『創発』ある」。

ここで、著者は自己組織化、複雑系、カオスについて次ぎのように整理してします。

「自己組織が物理、つまり現象のエッセンス部分を抽出し、一般化して記述しようとするのに対し、複雑系は複雑なものを複雑なまま受け入れて説明しようとする。そのため、物理と数学を道具として現象を記述し、抽象化された概念が存在する自己組織化と対比すると、複雑系の科学には少々混乱しているというイメージがある」。

「これは自己組織化が、どちらかといえば現象を要素に分割して理解する還元的な手法をとっているのに対し、複雑系は現象を要素に分割できない、つまり絡み合った要素の集合である系そのものを理解しようとする立場であることの違いに起因している」。

「カオスとは、決定論的なルールに従っているにもかかわらず、一見ランダムなふるまいをする現象である」。

最後に、自己組織化のプロセスに必要な情報伝達について次の一文に啓発させられました。

「より高等な動物では、主に電気によって情報を伝達している。電気を用いれば、原形質流動より格段に速い伝達が可能となるからだ。進化とともに多細胞系になり、その役割を情報伝達系と処理に特化された神経細胞がもっぱら担うことになる。固有のリズムをもっているのは神経も同じだが、メカニズムは異なっている」。

「ちなみに、動きの少ない植物では、すばやく反応する必要がないため、主に化学物質の流れで情報伝達がなされる。たとえば、重力刺激によってホルモンが一ヶ所に片寄り、それで伸びる方向を決める、といった具合だ。ただし、オジギソウなどのすばやい動きをもつ一部の植物では、動物と同様、電気信号を用いて運動を制御していることが知られている」。

生物はなぜ高等化という進化を通じて情報伝達系の機能をヴァージョンアップさせていくのだろうか?とふと考えました。何のために情報伝達の高速化をはからなければならないのか?まさに現代の情報社会でITの大きな波は我々に何を可能たらしめようとしているのか?それは、結局コミュニケーションに行き着く話です。世界中の人と人とのコミュニケーションが大切なのだ、と。

<参考>「オートポイエーシス」

「永井俊哉ドットコム」より

「オートポイエーシスとは、自己言及的に自己自身を可能ならしめているシステムのことである。オートポイエーシスの一番わかりやすい例は、生物の生殖である。生殖において、遺伝子は遺伝子を自己複製する。遺伝子は、たんぱく質の作り方を指令する情報であるが、そうした情報全体を複製する情報をも部分として含んでいる。この「情報の複製」と「複製の情報」の間にあるループ型のオートポイエーシスにより、

情報Gを複製せよ

「情報Gを複製せよ」という情報を複製せよ

「「情報Gを複製せよ」という情報を複製せよ」という情報を複製せよ

という無限の自己複製が可能になる。

「オートポイエーシスという言葉はギリシャ語から作られているが、現在の英語では、ポイエーシスという言葉は文学的創作の意味で使われるのが普通である。だから、自己創造といっても、物質的に何かを作る必要はない。自己が自己を正当化するという自己創造でもオートポイエーシスである」。

「例えば、日本国憲法の第89条には『この憲法は、国の最高法規である』」旨が書いてある。憲法が憲法に言及しているのだから、これは自己言及だが、それ以上に自己正当化でもある。『憲法は最高法規であって誰もこれは否定できない。なぜならば、最高の法規である憲法にそう書いてあるからだ』というわけだ。これは循環論証で、みずからの存在根拠をみずからが含んでいる。つまり自己が自己を産出しているオートポイエーシスというわけである」。

「もっとも、私が勝手に憲法を作って、その中で『この憲法は、国の最高法規である』という条文を入れても、私の憲法が最高法規となるわけではない。だからオートポイエティックな自己正当化ではなくて、アロポイエティック(allopoietic 他者創造的)な、つまり他者による正当化が必要だと言いたくなる。はたしてそうだろうか」。

「Puzzle RingsHP」より

「オートポイエーシス・システムは、作動することによりみずからの構成要素を産出し、みずからの境界を産出します。産出的作動を行うことがシステムの基本であり、構成要素の産出はシステムにとって境界の導入となります。有機体をオートポイエーシス・システムとしたとき、自動車のような機械(アロポイエーシス・システム)と対比して4つ特徴があげられています」。

1.自律性 システムは自分におこるどのような変化に対しても、自分自身によって対処できる能力をもつ

2.個体性 システム自身でみずからの構成素を産出することによって自己同一性を維持する

3.境界の自己決定 自己の境界を、産出のネットワークの中から自分自身で決定している

4. 入力も出力もない

第一章 自己組織化とはなんだろうか

第二章 自己組織化現象のしくみ

第三章 細胞が示すインテリジェンス

第四章 脳が作るリズムとパターン

第五章 高等生物が作り出すリズムとパターン

第六章 人工脂質膜の示すリズム

第七章 自己組織化からカオス、そして複雑系へ

第八章 人工生命がもたらすもの

第九章 マイクロマシン――自己組織化が生み出すミクロの世界

第十章 分子素子への挑戦

本書は初版が1999年12月20日となっていますから、既に8年弱が経っています。本書が扱うような分野の日進月歩は目を見張るものがあり、すでに実用化されているものもあるかもしれません。特に医療分野では本書に出てくるカテーテルの技術開発は先日テレビで実用化されている様子を見た記憶があります。ただ、ここに使われる「自己組織化」というテーマの概要を知ることは私にとっては関心事であり、大きな流れをつかんでおく上では教科書的な本です。

「現在、人類は地球上の全生命を何回も死滅させるだけの科学力をもつにいたっている。その一方で、単細胞生物が生きていくための基本的行動すら私たちは再現できない。それでも、これまでの話からわかるように、自分で外界情報を感知して、インテリジェント(知的)な情報処理をし、自力走行する夢のマイクロマシンの実現に向け、私たちはいまやっとその糸口をつかみかけている」。

「そのための有力な概念が『自己組織化』である。生物の最大の特徴は、自己組織化能をもつことである。--生物とは何か?自己とは何か?どれに対する解答も、自己組織化・カオスを両輪とする複雑系の科学で明らかにされようとしている」(第十章)

自己組織化とは、「生物のように、他からの制御なしに自分自身で組織や構造をつくり出す事をいう。自発的秩序形成とも言う。英語では『Self-organization』や『Self-assemble』と言われる。生物は、DNAを設計図として原材料から自ら機能を持った組織をつくり出しているもっとも有名な自己組織化の例である」。(ウィキペディア)

では、その設計図であるDNAと自己組織化はどういう関係にあるのかという疑問がわきます。本書では次ぎのように応えます。「自己組織化はさまざまな『規則』であって、雪の(結晶の)例からわかるように最初から決められたとおりに形を作っているわけではない。ここが本質的に遺伝子と違うところで、見方によっては自己組織化と遺伝子はちょうど対極にある概念であるともいえるだろう」。

ところで、本書ではアイデアが生まれる過程を、秩序状態→複雑性→カオス状態をとる複雑系と対応づけて次のように説明します。

「既存の知識は秩序状態、その知識が混在し相互に影響し合うもやもやとした混沌状態が複雑性の状態、そしてアイデアや概念が生まれるのがカオス状態であり『創発』ある」。

ここで、著者は自己組織化、複雑系、カオスについて次ぎのように整理してします。

「自己組織が物理、つまり現象のエッセンス部分を抽出し、一般化して記述しようとするのに対し、複雑系は複雑なものを複雑なまま受け入れて説明しようとする。そのため、物理と数学を道具として現象を記述し、抽象化された概念が存在する自己組織化と対比すると、複雑系の科学には少々混乱しているというイメージがある」。

「これは自己組織化が、どちらかといえば現象を要素に分割して理解する還元的な手法をとっているのに対し、複雑系は現象を要素に分割できない、つまり絡み合った要素の集合である系そのものを理解しようとする立場であることの違いに起因している」。

「カオスとは、決定論的なルールに従っているにもかかわらず、一見ランダムなふるまいをする現象である」。

最後に、自己組織化のプロセスに必要な情報伝達について次の一文に啓発させられました。

「より高等な動物では、主に電気によって情報を伝達している。電気を用いれば、原形質流動より格段に速い伝達が可能となるからだ。進化とともに多細胞系になり、その役割を情報伝達系と処理に特化された神経細胞がもっぱら担うことになる。固有のリズムをもっているのは神経も同じだが、メカニズムは異なっている」。

「ちなみに、動きの少ない植物では、すばやく反応する必要がないため、主に化学物質の流れで情報伝達がなされる。たとえば、重力刺激によってホルモンが一ヶ所に片寄り、それで伸びる方向を決める、といった具合だ。ただし、オジギソウなどのすばやい動きをもつ一部の植物では、動物と同様、電気信号を用いて運動を制御していることが知られている」。

生物はなぜ高等化という進化を通じて情報伝達系の機能をヴァージョンアップさせていくのだろうか?とふと考えました。何のために情報伝達の高速化をはからなければならないのか?まさに現代の情報社会でITの大きな波は我々に何を可能たらしめようとしているのか?それは、結局コミュニケーションに行き着く話です。世界中の人と人とのコミュニケーションが大切なのだ、と。

<参考>「オートポイエーシス」

「永井俊哉ドットコム」より

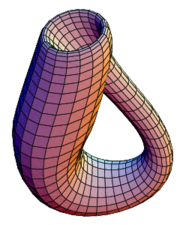

「オートポイエーシスとは、自己言及的に自己自身を可能ならしめているシステムのことである。オートポイエーシスの一番わかりやすい例は、生物の生殖である。生殖において、遺伝子は遺伝子を自己複製する。遺伝子は、たんぱく質の作り方を指令する情報であるが、そうした情報全体を複製する情報をも部分として含んでいる。この「情報の複製」と「複製の情報」の間にあるループ型のオートポイエーシスにより、

情報Gを複製せよ

「情報Gを複製せよ」という情報を複製せよ

「「情報Gを複製せよ」という情報を複製せよ」という情報を複製せよ

という無限の自己複製が可能になる。

「オートポイエーシスという言葉はギリシャ語から作られているが、現在の英語では、ポイエーシスという言葉は文学的創作の意味で使われるのが普通である。だから、自己創造といっても、物質的に何かを作る必要はない。自己が自己を正当化するという自己創造でもオートポイエーシスである」。

「例えば、日本国憲法の第89条には『この憲法は、国の最高法規である』」旨が書いてある。憲法が憲法に言及しているのだから、これは自己言及だが、それ以上に自己正当化でもある。『憲法は最高法規であって誰もこれは否定できない。なぜならば、最高の法規である憲法にそう書いてあるからだ』というわけだ。これは循環論証で、みずからの存在根拠をみずからが含んでいる。つまり自己が自己を産出しているオートポイエーシスというわけである」。

「もっとも、私が勝手に憲法を作って、その中で『この憲法は、国の最高法規である』という条文を入れても、私の憲法が最高法規となるわけではない。だからオートポイエティックな自己正当化ではなくて、アロポイエティック(allopoietic 他者創造的)な、つまり他者による正当化が必要だと言いたくなる。はたしてそうだろうか」。

「Puzzle RingsHP」より

「オートポイエーシス・システムは、作動することによりみずからの構成要素を産出し、みずからの境界を産出します。産出的作動を行うことがシステムの基本であり、構成要素の産出はシステムにとって境界の導入となります。有機体をオートポイエーシス・システムとしたとき、自動車のような機械(アロポイエーシス・システム)と対比して4つ特徴があげられています」。

1.自律性 システムは自分におこるどのような変化に対しても、自分自身によって対処できる能力をもつ

2.個体性 システム自身でみずからの構成素を産出することによって自己同一性を維持する

3.境界の自己決定 自己の境界を、産出のネットワークの中から自分自身で決定している

4. 入力も出力もない

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます