白鬚神社には寿老人が祀られていません。 「寿老神(白鬚神社) 「祭神の猿田彦命は道案内の守り神ということから、お客を案内する千客万来、商売繁盛の信仰が生まれる。 隅田川七福神の中でなかなか見つからなかった寿老人を、白い髭の長寿の神様として白鬚大明神にあてたことから『神』としている。」 こんなこじつけの話です。

正面から参拝します。時節柄「悪霊退散」の幟が出ています。

拝殿です。ネオンサインが煌めく神社なんて、初めてです。

ここにも「白鬚神社 寿老神」の説明板が有りました。見づらいので読みます。「白鬚神社は往古の寺島村の鎮守であって、祭神を昔風に平たく申し上げると白鬚大明神である。江戸時代の終わりに近く、町民文化が全盛の時期、当村の百花園に集っては風流を楽しんでいた文人たちが、隅田川の東岸で初春の七福神講を始めようとしたとき、どうしても近隣の寺社に寿老人が見つからない。そこで機知を働かせ、鎮守の白鬚大明神は、白いお髭の御老体であろうから、まさに寿老神としてたたえるのにふさわしいということになり、めでたく七福神が誕生したわけである。寿老神は人びとの安全と健康とを守る長寿の神として崇敬されている。」・・・こういう訳です。

白鬚神社の由緒があります。「天暦五年(西暦九五一年に慈恵大師が関東に下ったときに、近江国平良山麓に鎮座する白鬚大明神の御分霊をここにまつったと、社伝の記録は伝えている。天正十九年(一五九二年)には、時の将軍家より神領二石を寄進された。 当社の御祭神猿田彦大神が、天孫降臨の際に道案内にたたれたという神話より、後世お客様をわが店に案内して下さる神としての信仰が生まれた。社前の狛犬は山谷の料亭八百善として有名な八百屋善四郎半左衛門が文化十二年に奉納したもので、その信仰のほどがしのばれる。明治四十年には氏子内の諏訪神社を合祀した。

隅田川七福神 当社に寿老人を配し奉るのは、文化の頃この向島に七福神をそろえたいと考えた時に、どうしても寿老人だけが見当たらなかった。ふと白鬚大明神はその御名から、白い髭の神様だろうから寿老人にはうってつけと、江戸っ子らしい機知を働かせて、この神を寿老人と考え、めでたく七福神がそろったといわれる。隅田川七福神に限り寿老神と神の字を用いる所以である。」 各説明書から少しずつ知識を頂戴しました。

参道の鳥居の場所で気づきました。これってソーシャルディスタンスの立ち位置です。気遣っています。

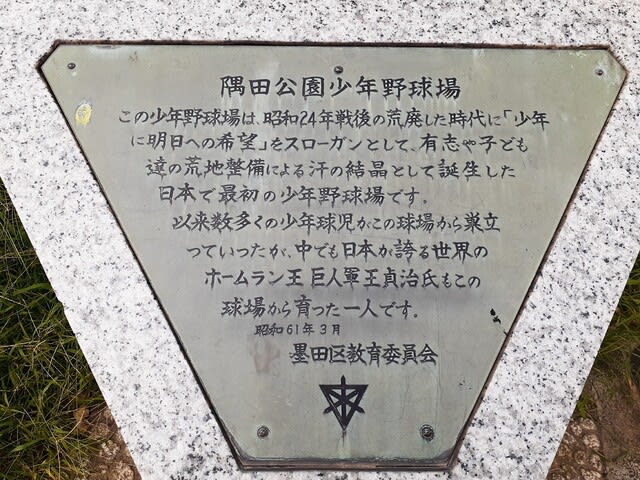

石碑が沢山有ります。一部を紹介します。

「山玉向島講社の碑」も有りますが、めんどくさくなったのでスルーしました。

本文記載時に読むと、後ろにある石碑の説明でした。

ここからもスカイツリーが見えます。

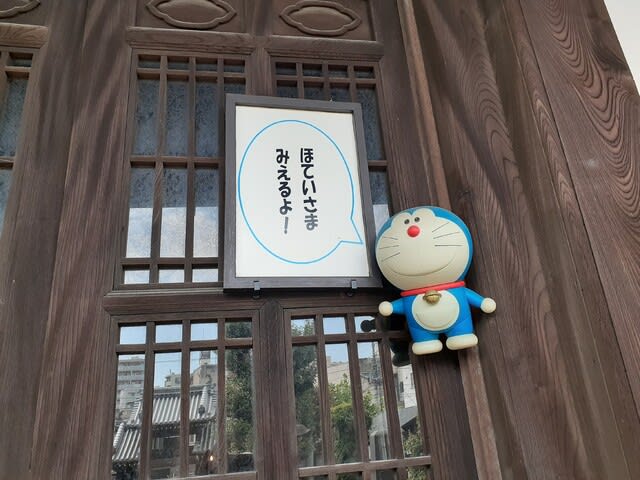

退出前に振り返ると、ここにもあの男性がいます。

彼は、最初に訪問した三囲神社で遇った人です。我々のように隅田川七福神巡りをしているんですね。そうと思しき人が数人います。秋の散策日和です。

この話、続きます。