木造トラス(合掌)の製作、承ります。

2016年8月2日【木造トラスの製作・施工図作成承ります。】を参考まで。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【2016年7月27日 合掌(トラス)その6 木造トラス施工図】の続編。

2015年に、全て大工による墨付け・加工で製作した木造トラス(合掌)。

製作者である私が設計監理で立ち会ったその建て方・施工現場を、画像で紹介。

”設計をする大工・大工をする設計士” による、

建築士法第2条の2【職責】を果たす仕事の一部を、垣間見て欲しいと思います。

埼玉県所沢市立富岡保育園建替え(建築)の木造トラス。 【富岡保育園HPはこちら】

構造設計は、㈱K構造研究所です。

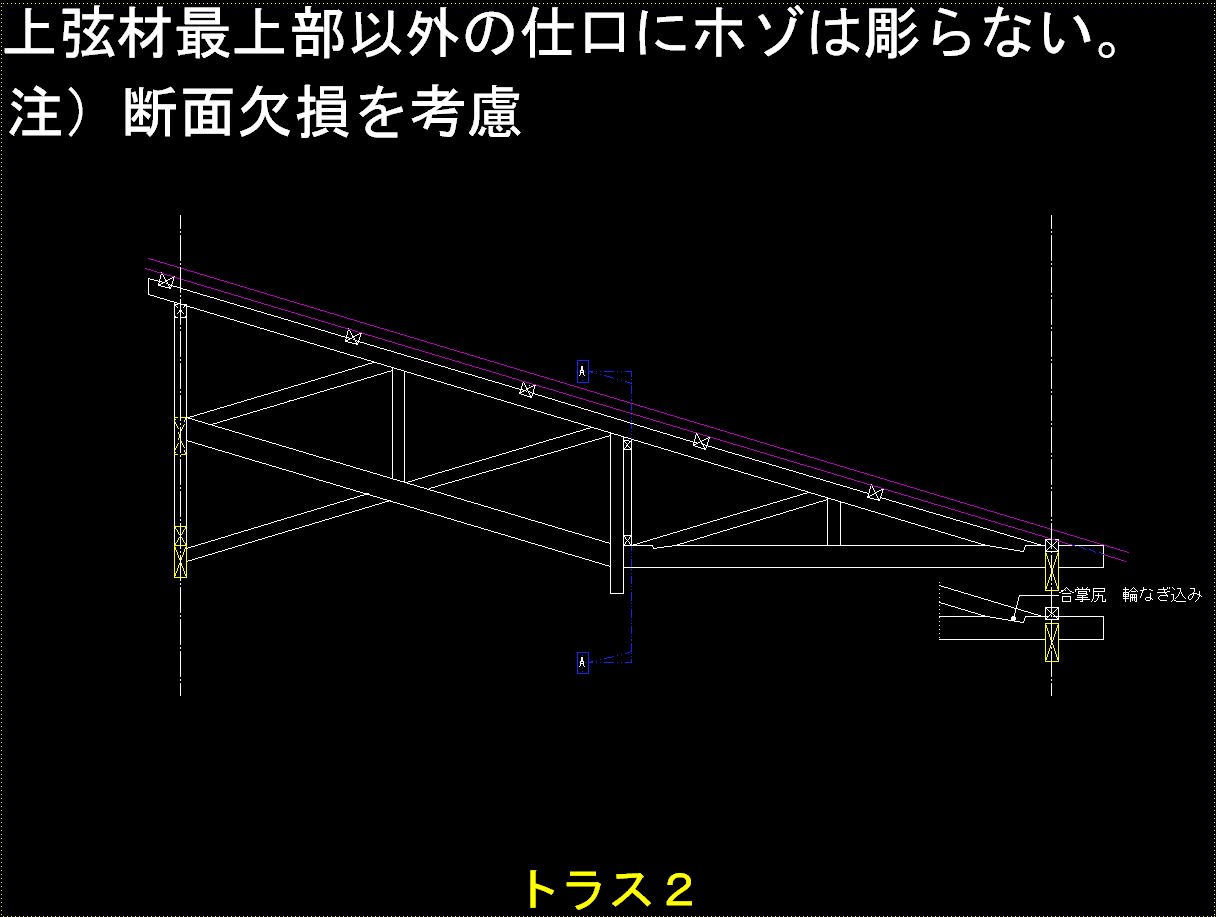

まず【トラス2】から。

注)スパン、材成等は著作権により伏せています。

まず現場で組み立て。巨大なので、組んだ状態での輸送ではコストダウンにならない。

添え木部分のボルト穴とボルト径に遊びを生じさせない為に、ここだけは現場で穴あけ。他は全て加工済み。

上弦材継ぎ手を良く見て欲しい。【追っ掛け継ぎ】+添え木による2面せん断ボルト接合の最上級仕事o(^▽^)o

ボルトも、種類、径、長さ、座金、ナット及び繊維方向、繊維と直角方向、縁距離等配置についても、全て施工図で検討済み。

巨大でしょ?家の大きさと較べてみて。材は杉無垢材(埼玉県産)。

現場の大工さん、電動ドリルと木工ドリルを持っていなかったので、私の道具を貸してあげての組み立て。

墨付け・加工にミスは無かったものの、化粧・非化粧指示にミスがあり、急遽私が現場で化粧仕上げするハメに

【トラス2】の梁組み完了。 【トラス2】は合計で4セット。

なんせ大スパン、ボルトの使用方法と材の断面欠損(接合部の木組み)には、細心の注意を払いました。

ちなみに、プレカット工場にお任せすると、トラスだろうが小径材だろうが、この様な骨皮筋ゑ門にされちゃいますよ。

マシンによる高精度を高品質と勘違いしている無資格業界人による仕事がこれ。

トラスでは欠陥構造だという事が理解出来ない。

大地震時、この断面欠損が原因の構造材折損による建物倒壊で園児が圧死でもしたら、

もはやこれを作った担当者達の殺人でしょ?

だから無資格者・低技術者・低技能者に任せたら絶対にダメだ!(*`o∩o怒)

さて、いよいよ建て方。 夕方3時半~4時頃。既に夕陽の陽光。

台付けを介して、クレーンで吊る。 製作者からすると、こういう時、すごくワクワクするんだよね。(^-^)

クレーンは、大きくてパワフル。大きい現場なので、2台体制。

風も無く穏やかな建て方当日。まずは無事に吊れたので、良かった良かった(^-^)

さて、取り付け。

合掌尻のその先、凹形に木組みしてあるのが、【渡り腮】仕口。(過去記事2006年8月2日 わたりあご①)

ミスも無く、無事に1セット目の取り付けOK。

部屋は遊戯室。プラットフォーム工法だったので、クレーンの性能如何ではここで組み立てようか思案していたそうな。

続いて2セット目の取り付け

柱脚では、ラチス材と小屋梁とを緊結するボルトを施工。

更に続いて3セット目の取り付け。

建て方そのものは、トラスを単体の梁として施工していくので、慣れと共にテキパキ進行していきます。

合掌尻端部、下弦材の先端部。

穿ってあるのは、このトラスの上に架ける垂木の為の溝。

木造トラスでは下弦材の合掌尻から先部分が何といっても構造上重要で、必要不可欠な木組み。

合掌尻端部、下弦材の先端部。

上弦材と下弦材の接合部は、”傾ぎ3枚輪薙込みほぞ入れ”仕口 、下弦材と小屋桁の接合部は ”渡り腮”仕口。

どちらも構造上特に重要な部位での木組み。下弦材端を小屋梁に対して絶対にT接合にしてはいけない

過去記事【2016年7月27日 合掌(トラス)その6 木造トラス施工図】より

注)富岡保育園木造トラスでは ”渡り蟻腮(わたりありあご)” と ”重ほぞ(じゅうほぞ)” は採用しておりません。

3セット目の取り付け終了。

所沢といってもこの辺りは長閑な風景で、狭山の私の家からスズキ・アドレスV125G(K6)スクーターで10分程。

添え木はベイマツ集成材(本体は杉無垢材)を使用。節・割れの問題は無し。

画像右下、2015/11/4のすぐ左斜め上の楕円の穴は、【トラス2振れ止めトラス】留め付けボルト用の逃げ。

後工程の施工を見越しての先回り。芸が細かいでしょ? (^-^)v

この束材垂直部に、【トラス2振れ止めトラス】を施工します。

【トラス2振れ止めトラス】の画像は、後日施工となった為、撮影出来ませんでした。(T_T)

4セット目の取り付け終了。 もはや、夜のとばりが降り掛けて来た

まずは、何より工事が無事安全に行われて、良かったです。安全第一。

しかも、1日で架構出来るとは考えていなかったそうで、工期短縮が出来、コストダウン達成との事!o(^▽^)o

床面よりの見上げ。

現場監督と施工スタッフも安堵の表情と同時に、普段見慣れない架構に見入っていました。

上弦材以外は大部分が現わし仕上げになります。

和小屋を見慣れていると、洋小屋、特にデザインされたトラスは壮観ですね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

園児がこのトラスの下で過ごす時間を考えた時、『最上級の仕事をしなければいけないな』と、考えていました。

巡り会ったご縁から、私は私の全てを持って、この仕事をやらせていただきました。(雑音もあったけどネ)

このトラスは、木造に造詣の深い構造設計事務所による、確かな構造設計です。

その設計を実際の形にしたのは ”設計をする伝統構法大工、伝統構法大工をする一級建築士・設計士”。

全て人間による墨付け、人間による手加工。高度な技能を保持した人間による、魂を込めた仕事です。

建築士法第2条の2【職責】を果たすそれぞれの担当者の仕事の一部を垣間見て貰えたなら、幸いです。

大地震に見舞われたとしても、このトラスの下にいらっしゃる方は、安心してください。

次回、【合掌(トラス)その7構造設計事務所編②】トラス1に続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます