『いんえいらいさん』と読みます。

”闇” そして ”静寂” を体験されたことがありますか?

闇はほのかな明かりを観じる(感じる)の為に、静寂は自然の息吹 ― それはピアニッシモ、を観じる(感じる)為に。

ヒューマンで繊細な感受性を養わずして、すべての現象に於いて、豊かさの宿ることなかれ。観(感)じることが出来ないのだから、ガサツな感受性の持ち主に、繊細な人生の機微などわかりませんでしょう?音楽の美しさは、ピアニッシモに宿っているのですから。

私はそう思うのです。

この随筆で作家・谷崎潤一郎が指摘しているような、”陰翳”を、今の日本のほとんどの都市や住宅で慎重に避けているから、住まいから町並みに至り、はては人間そのものまでもが平板化してしまった原因のひとつがあると思えるのです。

”暗い”プラス”隙間風”イコール貧しかった頃のトラウマ。という図式が成立しているのではないでしょうか。そのトラウマを雪解けの様に超越していく為には、ホンモノの伝統と歴史や、美しいモノに触れてみるのも良いかもしれません。

例えば、万灯会(まんとうえ)。例えば、花灯路(はなとうろ)。 (それぞれ、Google画像検索より)

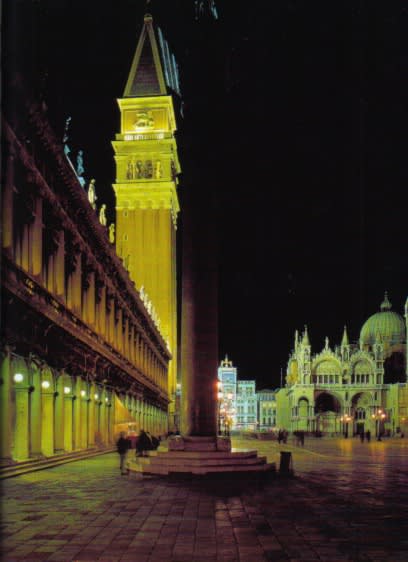

陰翳というものが、どんなに美しい世界観をたたえているのかが、ウェブ画像からでさえ垣間見れるのではないでしょうか。陰翳という点では、イタリアの町並みは素晴らしかったですよ!さすが、デザインの国。私、移住したいんですよね(笑)

また、例えばマーラー・交響曲第9番ニ長調・第4楽章のコーダ。

……「きわめてゆっくりと……死滅するように」と指示された音楽は、少しづつ音を弱め、最後に、無に帰するかのように消えていく。

「曲の響き納めとしてなお残っているのは……、漂うような最後の響きであり、それは、ピアニシモのフェルマータのうちに、ゆっくりと消えていった。

そのあとには何もない―沈黙と夜。しかし、もはや存在しない音は沈黙の中に余韻を残して漂い、魂のみに、ひそやかにささやきかけ続けた。それはもはや悲しみのしめくくりであることをやめ、意味を変えて、夜における光として存在していた」。

トーマス・マンによるこの文章は、小説『ファウスト博士』に登場する主人公アドリアン・レーヴァーキューンの最後の作品に関するものであるが、……(『マーラーの第9交響曲』フォルカー・シェルリース氏 訳:礒山 雅 氏より)

特に、私はこの、レナード・バーンスタイン指揮/アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団によるマーラーの第9がとても好きなので、(バーンスタイン/ベルリン・フィル盤よりも)引き合いに出しました。

「……もはやこの世のものとは思われない。とくにその終末、「死滅するように」という指示のあるところを、これほど霊的な美しさで、限りない感慨をこめて演奏した例が、いままでにあるだろうか。……」(礒山 雅 氏)と、同感。

私自身、このコーダ(ディスク2の⑯から)で、幽体離脱してます(笑)。

また、例えば(pf)ウィルヘルム・ケンプによるシューベルト ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調 D960。

その、ピアニッシモ(2006.09.18)。

これらはいずれも、陰翳ですが、これらの世界に出会った時に、観(感)じる人とそうではない人とでは、人生の豊かさは異なるはずです。住まいで言えば、いくら、『良い住まい……云々』のパブリシティ本を食い入るように揃えあさっても、住まいに豊かさは宿らないのではないでしょうか。

ホンモノに触れ合うこと、ホンモノに囲まれて暮らすこと。物ではなく、モノ。現象として購入してくる消費物ではなく、その背後にまで想いの行き渡る文化、それを観(感)じることが豊かさを実感出来る上で、とても大切なのだと思うのです。それは、何もお金を湯水の如く注ぎ込むということではないはずです。

機能分化の権化であるかのような、寝に帰るだけのような(”ベッドタウン”といいますでしょ!)、現代のきらびやかな住まいと、『晩春』にみられるような、晴れ着を纏って子から親へ、育ててもらった感謝の対話が万感の想いを込めて執り行われるような古色蒼然な住まいとで、どちらがかけがえのないモノなのでしょうか。

例えば、陰翳礼賛。

私はお勧めします。