2023年12月21日 於:さいたま市JA共済埼玉ビル

多忙極める((+_+))年末に、国土交通省主催の実務講習会を受講してきました。

この様なダイレクトメールが来ました。

講習会の案内。

私が受講したのは設計等実務講習会。

大工としてだけならば、断熱施工実技研修会のみで済むのだけれど、

墨付けと刻みが出来る大工かつ設計が出来る一級建築士の2刀流なので。

ちなみに大工として【断熱施工実技】も当然手抜かりはありません。

座学については、オンライン講座も用意されているのだけれど、

《重要なお知らせ》との事なので、今回は実際に講習会場へ行きました。

講習会当日、説明のあったテキスト。

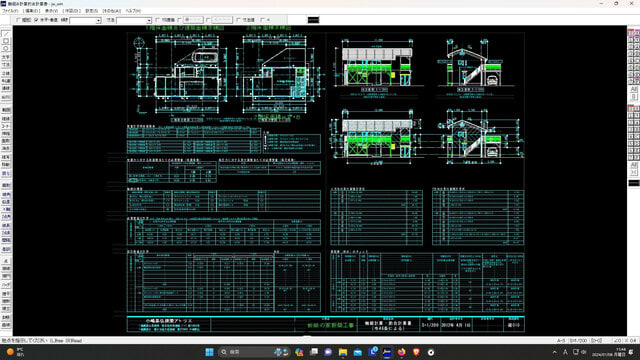

構造編。

構造については、比較的規模の小さい木造住宅についても品質を担保する為に、

ペーパー建築士(や無資格なりすまし建築士)を排除する目的と思われる、

”実務上作成しているはず” の重要書類の ”提出” が義務化されます。

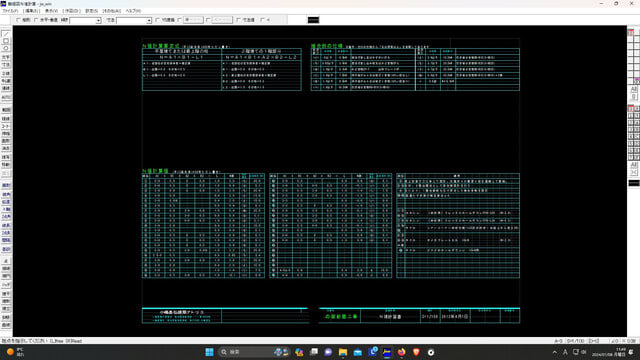

その書類① 壁量計算書(壁量判定+四分割法判定)

私は、【2012年設計・N邸】の時点で、既に完全マスター済み。OK!

《手描きCAD(JWW)》にて設計・作図済。

この壁量計算、実は出来ない1級建築士と2級建築士、本当に多数います。

過去、主にパワービルダーが、この書類の提出義務が無いのを良い事に、

壁量を満たしていない大量の住宅を作っていて、社会問題になりました。

だからね、

安いのは、そうやって手間(人件費)を省くから安く出来る訳です。

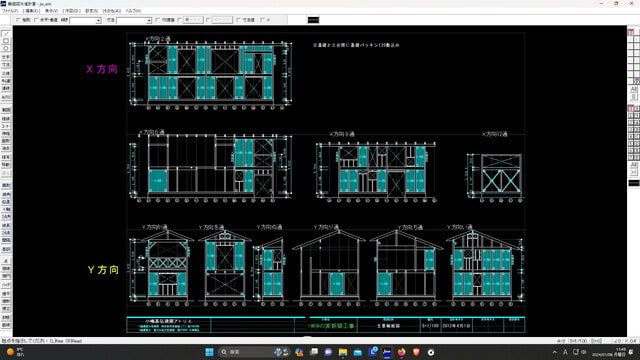

その書類② 柱頭柱脚金物算定書(N値計算書)

①とセットになる書類で、軸組(柱と梁の骨組み)の接合強度を算定するもの。

私はこちらも【2012年設計・N邸】の時点で、既に完全マスター済み。OK!

軸組図も《手描きCAD(JWW)》にて設計・作図済。

このN値計算、これまた、出来ない1級建築士と2級建築士が多数です。

今回の改正は、《伏図=木造建築の構造図》が描けない(⇒構造を理解していない)

ペーパー建築士を建築行政が氾濫させてしまった反省から、採られた措置だと思われます。

残念なのは、伏図の提出が見送られた件。

一気にそこまで義務化してしまうと、建築棟数の急激落ち込みによる景気低迷を懸念したからでしょうか。

省エネ編

こちらは、地球温暖化・CO2削減から避けて通れない対応です。

毎年の様に異常気象が叫ばれていますから。

今回、創エネ住宅(ZEH:ゼロ・エネルギー・ハウス 等)迄はまだ踏み込んでいませんでしたが、

「いずれ段階的に規制の数値が厳しくなっていく」との当日講師の弁。

省エネ分野は【2012年設計・N邸】の時点で、

建設地の地域区分で最高等級の断熱性能を建築主に提案して採用され、設計施工しました。

但し、省エネ判定の為の書類作成&提出義務はありませんでした。

よって今回改正で国交省が準備している判定システムをマスターする事になります。

大工と設計の2刀流、日々勉強です 〆(._.)