音楽でいうところのピアニッシモ。澄み渡った秋の夜長のクラシック音楽には、この最弱音がとても美しく響きます。でもそれは、求愛の虫の音にさえ掻き消されてしまうくらいに、小さな響き。ただし、この世のものではないような、閼伽の水に微かに映る水紋のような響き。128億8000万光年もの彼方から届いた光のような、響き。

立体造形である建築への、かなり観念的で抽象的な言い回しなのだけれど、一期一会の時間に全てが凝縮される音楽のこのピアニッシモの、極めて純真で素朴で繊細である美しい感性が、日本の住宅建築の設計にも反映されるならば、日本は美しい国に変われるように私は思っています。

アーネスト・フェノロサ(1853-1908)は薬師寺東塔を『凍れる音楽』と称したとか(しなかったとか…… 『建築は凍れる音楽である』のオリジナルはドイツ文学者シュレーゲルだとか、ゲーテだとか…)

日本の景観を具体的に形作る文化の容れ物に、今後も経済至上商業主義建築を続けていては、永遠に美しく文化的な国にはならないでしょうね。私の過去のブログ【広場の造形】【屋並み・街並み】【世界の建築から②ギリシャ・ロドス島リンドス】【世界の建築から①カンピドリオ広場】を見てもらうだけで解りますでしょ。

国は日本の観光立国を目指すらしいですけど、世界から観光客だって来る訳がないでしょう!?先日、テレビ東京で放映している【奥様は外国人】という番組を見ていたら、【2006年9月5日放送回】でスペインのマドリードからやってきた奥様が言っていました。『どうして日本はこんなに電柱があるのか? 日本の街は美しくない!』って。

番組司会役の武田鉄也氏と三宅裕司氏以外に、その日は国会議員の橋本聖子氏が出演されていて、『その通りです。これからは電線を地中に埋設していく割合も増えるとは思うんですけど、予算がなくて……』と答弁?されていました。

マドリードと日本の街並みがいったいどれ程違うのか、その違いが理解出来る日本人がいったいどれ程居るのか。私は建築を職業にしている身として、自分が言われた事のように、日本の景観が情けなくなってしまいましたよ。逃げ出したくなるような気持ちでした。エコノミック・”アニマル”、もうそろそろやめませんか?

ということで? 是非この美しいピアニッシモを聴いてみて!感覚ってとても大事なのですから。

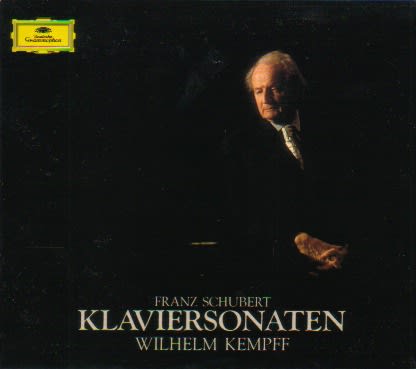

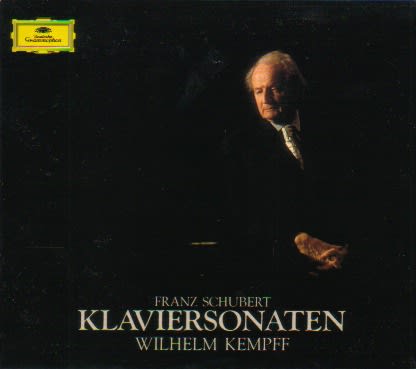

シューベルト ピアノ・ソナタ第21番変ロ長調 D960 ピアノはウィルヘルム・ケンプ。

この曲で、私はこの演奏が一番好き。

第1楽章冒頭から、『何て美しくもはかない曲なんだろう…』と。そして、第2楽章開始から0:50にそのピアニッシモはあります。

『…それは神秘的な湖上にこだましている弔いの鐘の音のようであり、聞いているうちに時間と空間が溶け合ってしまうような音である。…』と、解説者石井宏氏。

もう一曲。

ブラームス ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 ピアノ:ウイルヘルム・バックハウス、管弦楽:ウィーン・フィル、指揮:カール・ベーム。

この曲の演奏もこれが一番好き。

第3楽章冒頭のチェロから次元の違う美しさなのですが、6:50からのウインナ・クラリネット!そして8:10にそれはやってきます。

このCDの演奏評、音楽評論家の小林利之氏による。(ONTOMO MOOK クラシック不滅の名盤800 音楽之友社刊より)

『……柔らかいホルンの呼びかけに、まるで何気ないような風情でピアノがひとくさり穏やかに応え、やがてカデンツァ風のソロを弾き始める。そのあたりの夢見るような管弦楽の、そしてピアノのかもし出す雰囲気の、何というロマンティシズムの響きなのだろう! これこそブラームスが心に浮かべた響きに違いない。

そして、この曲のレコードで、こんな夢のような含蓄の深い演奏が聴かれたことはなかった。ピアノのソロとともに呼吸するかのようなベーム/ウィーン・フィルの演奏も、この録音から二年後、84歳でこの世を去った巨匠バックハウスの紡ぎ出すブラームスの ”人生の秋の寂しさ” と ”思い出の懐かしさ” の交錯といったピアニズムの無意識の幻想に、その分厚い響きの波長を合わせていく。

1967年4月、ウィーン・ゾフィエンザールの艶やかに消えていく独特の音響効果を生かした録音は、 ”ピアノと管弦楽による交響曲” でもあるブラームスの作品の本質を、確実に見通してのものであった。……』

ピアノは、もちろん、”ウィンナ・トーン”、ベーゼンドルファーですね。

極限まで研ぎ澄まされた美しい感性の発露であるこれらの音楽を、聴いてみませんか。

ホンモノの美しいモノにふれあってみませんか?