”知識ヲ世界ニ求メ”、日本に帰ってくる。それを繰り返すことで日本も世界ももっともっと理解出来るようになる。

グローバル化の中にあっても、決して”マネトリックス”はしないでいたい。私自身でありたいし、私達自身でありたいから。

他人や他国の真似ばかりして、後ろ指差されながら笑われているのが分からないのですか?或る日本の人々へ。

05/05/30に、【私の原風景のひとつ】のタイトルでブログに足跡を残しましたけれども、今回もまた、”私の原風景のひとつ”。それは、ここで暮らした日々が”三つ子の魂百まで”として、私にとって、かけがえのない愛された時間であり、空間であり、私という人間の一部だからです。私には、今でもスーッと、40年程前へ時間を遡る旅をすることが出来るんですね。

あなたが生まれ育った生家はまだありますか?街並みはまだありますか?住宅や街並みというのはネ、タイムマシンに成り得るものなのだと私は思っています。平均寿命26年の住宅と、秩序も調和も魅力も無い街並みの環境で暮らしていて、いったい人の心に何が宿るのでしょう?便利さだけが魅力なのでしょうか…

そして今回、もうひとつ発信しておきたいもの。それは、この住宅建築を設計して施工(木工事)し、統括して”デザイン”したのは、京都の”町大工”であるということ。一級建築士の名義を借りたような”デザイナー”や木造無知の”建築家”が、構造の事を何も知らないで設計というかデザイン(間取りの現実)して、その図面をただ単に大工が実際の形にしたものではありません。

ここで、現在ほとんどの一般人(業界人もそうですけど…)が思い込んでいると思われる図式→【設計者≠大工、大工による設計=野暮】が全てではないことを知って頂きたいのです。

むしろ、京都の町家を知っている者からすると、今何処にでもいる”デザイナー”や”建築家”の遠く及ばない次元で、洗練された美の世界と住まいの文化を大工が創造していることが一目瞭然なのですよ。もちろん、それには審美観の極めて優れた建築主である”旦那衆”の粋なはからいがあってのことなのですけれども。

【…『自分の家を、自分で設計して、自分で墨付けをして、自分で刻んで、そうして建てたい』と考えて、自分で家を建ててしまう人は田舎暮らしの本などには時々紹介されてますが、それでいい家が出来たという話は知りません。…】という認識の方がもしいらっしゃるようでしたら、なおさら是非、京都の町大工の仕事をご覧になって頂きたく存じます。

いや、京都だけではありません。今や極少数だとは思いますが、設計・施工に気概を持って、地域性に配慮し、環境に溶け込み、意匠・強度・耐久性等に真摯な仕事で答えていらっしゃる棟梁が、まだ日本にはいらっしゃるのです。私もそうありたいと、日々研鑽を積んでいます。

さて、画像は、【京都町家 色と光と風のデザイン】吉岡幸雄・著 講談社・刊 定価2310円から。

建築の専門書ではありませんので、難解な専門用語や文章も無くて(私自身のHPについては反省m(_ _ )mしています)、黒田一成さんの写真がご覧の通り、スーッとここの世界へ扉を開いてくれています。ちなみに私が住んでいた町家ではありませんので…

『京都の町の古い佇まいを残す人人にお会いしてみると、やはり、環境というものが人を育てているということを強く感じないわけにはいかない。住まい、あるいは商いをする空間であっても、やはりその土地の自然風土というものがあり、そこに街としての長い歴史が蓄積されて、形成されていくのである。

単に守るということではなく、木と土壁と和紙からなる日本の住まい、そこを私たちが訪れて、それが一、二時間というわずかな時間であっても、心地よくしてくれるのはなにか。いつもそう思うのである。ほのかな心地よい風と光、そしてそこに住んでいる人の心までなごやかにしてくれるのが、京都の町家のような気がするのである。』(本文148ページより抜粋)…帯の裏面より。

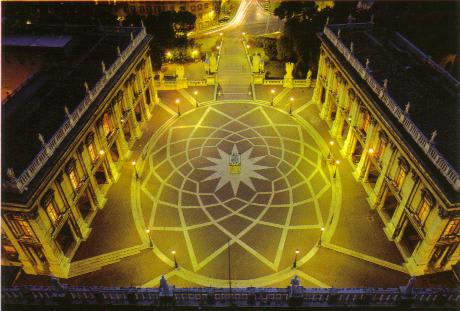

画像にあるのは坪庭(つぼにわ)といいます。まるで映画の一風景のようでしょう?町家ごとの差異はもちろんありますけれども、このような住環境に京都の人々は暮らしてきたのです。毎日24時間、一年365日。

ここでは自然と敵対するというか、高気密住宅の様な『自然とは克服しなければならない対象』では一切ありません。自然を大らかにやんわり受け入れて、四季と寄り添いながら日々の暮らしをいとなんできたのですね。”何か”を感じないで育たない方がおかしいと思えるような、美しい空間を内包しているのです。

そこでもう一冊。

画像は、【数寄町家 文化研究】 上田篤・野口美智子(編)/鹿島出版会 絶版から。

こちらは専門書でして、私が文化学院在学中に勉強したものです。保管が乱雑極まりなくて、ありゃりゃ、何か薬品でカバーが汚れてしまっていますね。

専門書なので、一般の方にはたいへん読みにくいと思いますけれども、京都の町家を勉強するのであれば、面白いです。その空間の文化的背景や成立過程等に踏み込めなければ、ただ単に”マネトリックス”になってしまいますしね。本質に迫れない以上、空間に時間軸を旅する魅力は宿らないでしょう?

この表紙の裏、背?っていうのでしたっけ?から。

【京都は文化の都市といわれる。そこにあるものは、一本一草にいたるまで、日本文化の佇まいを残している。だが、京都が日本文化の宝庫のようにかんがえられるためには、それらをいれる具体的な容れ物がなければならない。その役割をはたしたのが、町家の奥のコザシキであった。

京都は、西陣・室町をはじめとする商工業の町であるが、ここでは、昔から、いつまでも家業にいそしんでいるのをよしとしない風潮がある。俗言にも「銀持(かねもち)、分限者(ぶげんしゃ)、能衆(よいしゅう)」という三階級があり、京都の文化をささえてきたのは、じつはこれら分限者や能衆であった。

これらの旦那衆の芸時などを通じて、町家の奥のコザシキは、色町のザシキや歌舞練場、そして南座の晴舞台にまでも、文化的につながっていたのである。つまり、日本の町家とは、たんに商人の住居や商いの場にとどまらず、ひとつの社会の文化をささえる装置として機能してきたものなのである。

そのような視点にたって、本書では、日本における数寄の空間の歴史的変遷を探り、露地、壁、窓、にじり口、床、茶花など、数寄の空間を代表するエレメントについて分析している。さらに、京都の町家と会津喜多方の蔵座敷における数寄の空間について、それぞれ事例調査結果を報告し、さいごに、文化空間としての現代住居のあり方を展望している。】

…『百聞は一見にしかず』ですね。京都では、【京都町家 色と光と風のデザイン】で紹介されている町家の一般見学も行っていると思いますので、興味ある方は是非ご覧あれ。本当に素敵で、びっくりしますよ~♪

”知識ヲ世界ニ求メ”の”世界”って、実は”自分以外のこと”なのでしょうね。やみくもに海外に行かなくても、日本国内でも、本当に素晴らしい”世界”ってありますでしょう。

今日は子供との遊びで、ヘトヘトに疲れきりました。明日、杉の未乾燥材の墨付けと工作で重くて重くて”へばる”ので、もう休みます。気が重いなぁ~(;_;)