秋の訪れ。

夏の終りと共に澄んだ空気がもたらしてくれる美しい音の響きは、人生を豊かにしてくれます。

私は、虫の音に包まれるように聴くクラシック音楽がとても好きです。

今回はそれにまつわるお話。

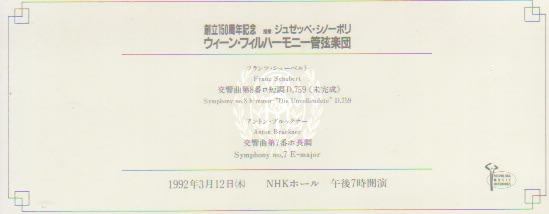

時は1992年3月12日 木曜日 19時、場所は東京都渋谷区のNHKホール。

『その音を聴いたこと、それは私の人生のかけがえのない宝物』

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の音、その音楽。

それは地球上でかけがえの無い、無形の世界遺産。間違いなく!

当初、”あの”カルロス・クライバーが指揮する予定だったものの、予定通り!?キャンセルになり、

イタリア人指揮者のジュゼッペ・シノーポリに変更されて行われたV.P.O.創立150周年の記念演奏会で私は”戻れなくなって”しまいました(^_^;

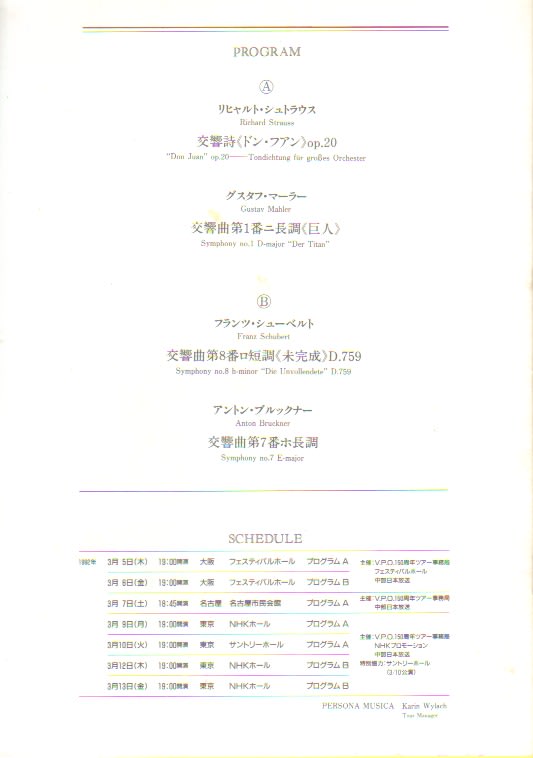

プログラムは、クライバーが指揮する予定だったシューベルト交響曲第8番ロ短調D.759『未完成』と、ニューイヤーコンサートで有名なヨハン、ヨゼフ・シュトラウスの作品だったものが、シノーポリ指揮ではシューベルト交響曲第8番ロ短調D.759『未完成』とブルックナー交響曲第7番に変更になり、クライバーは聴きたかったけれど、ブルックナーは私の大好きな作曲家の一人でしかも後期・7番はたいへん美しい曲なので、悲しいやら嬉しいやら…悲喜こもごも。

~

【 水も緩みやわらかい風が流れるようになってきましたが、いかがお過ごしですか?時折、沈丁花の甘い香りが漂ってきて、日々一刻と春の到来を感じさせてくれるのは嬉しい限りです。でも僕は春といっても晩春の方が断然好きで、これは山好き・自然好きとも関係があるかも知れませんが、5月のメリハリのある、しかもとてもやわらかい陽光と新緑の中にいると、本当にそれだけで心がウキウキしてきます。でも、桜の時期は街中のような所でしか実感を感じとれないでいるので、僕にとっての春は少々遅れてやってくるようです。

ちなみに春、僕の好きな桜の咲いている場所は、阪急神戸線の沿線です。上野や千鳥ヶ淵、京都の円山公園や平安神宮、大阪の大阪城公園や造幣局中州よりも、夙川・香露園・芦屋川の辺りの閑静とした住宅脇に何気なく咲いている桜を、これまた何気なくポカポカとしたうららかな陽気の中散歩しながら観るのがとても好きです。『細雪』の影響かな?そしてその散歩の時期によく阪急電車に理由もなく乗って、先頭車両からこの辺りの”桜のトンネル”を楽しみます。本当に桜のトンネルになるのですよ!そして街を散歩してから芦屋川を海まで歩いたりして、のんびりするんです。これは春の幸福の一コマですね。ひょっとすると、『錦繍』に出てくるモーツァルトのカフェや、『細雪』の幸子の家があったりして?と思うと、とても楽しい散策ですね。

さて、3月12日にNHKホールでウィーン・フィルの演奏に触れてきました。それまで僕はコンサートホールで海外のオーケストラを聴いたことがなく、在京のオケしか体験していませんでしたから、初の本場、それも世界中の人々の心を捉えて離さないという、誰もが認める世界最高峰ともいわれる音色が一体どんなものであるのかということが、とても興味あるところでした。CDや雑誌では皆『ウィーン・フィルであればこそ…』だとか『ウィーン・フィルの音色は…』といった絶賛ばかりなので、正直言って僕は少し反発していたのです。

在京オケだってホルンやトランペットといった金管楽器はちょっと辟易してしまうところもたまにあるけれど、弦は大したものだと思っています。ある指揮者が『オケの上手・下手は無い。あるのは上手い指揮者と下手な指揮者だけだ』と言っているのを本で読んだことがあるのですが、僕もそれに同感でした。だからS席29,000円は少し勇気がいったことも事実で、実際クライバーがキャンセルした時に”それまでのチケットは自動的に無効”ということになっていれば素直な感情としてラッキーとさえ思っていたくらいでした。

それでも、僕はかなり胸ときめかせながらNHKホールのS席に深く腰をかけました。コンサートマスターのゲアハルト・ヘッツェルが舞台に登場すると場内は拍手で埋まり、僕はただならぬ聴衆の期待を感じました。オケへの満場の拍手が鳴り止んで一瞬の静けさの後、指揮者のシノーポリの登場と共に再び場内は騒然とした拍手で埋まりました。そして指揮者が指揮台に立ち、オケへ目配せをすると同時に一斉に拍手は鳴り止み、場内の全ての人間がシノーポリの指揮棒に全神経を集中させました。それは僕自身そうでしたが、自分自身の呼吸や脈拍、果ては心臓の鼓動の音さえも意志の力で消すような、そんな集中の仕方でした。その時、NHKホールに音というものは存在していませんでした。怖くなるような静寂でした。そんな中、『未完成交響曲』の最初の音が響き出したのです。

最初の音から時間にして15~20秒位でしょうか、冒頭のチェロが低く、魂の奥底から響いてくるような深い音を聴かせてくれた直後の第一ヴァイオリンの音色!・響き!! その音を3秒聴いただけで僕は全身に鳥肌が立ちました。何て表現したらいいのだろう! ウィーン・フィルの弦を『とろけるような…』と表現する批評家はずいぶんいますが、それって本当です!! 脳内麻薬が分泌されるというか、もうとにかく全身うっとりした状態になるんです。ものすごくまるくてやわらかい音で、遠藤周作さんじゃないけれど、”母の子宮の中にいるような”とでもいうか、”羊水の中を浮遊しているような”とでもいうか、とても信じられないような音色・響きで聴き手をふわっとやわらかく包んでくれるんです。

僕が何を言っているのか、分からないでしょう?これって、実際に、本気になったウィーン・フィルを生演奏で聴いた者にしか分からないことなのでしょうね。ものすごく、だから、残念です。たった一人で、人生にそうあるものではないだろう極上の感動を体験してしまったということが。

シューベルトの『未完成』は正に”ウィーンの音楽”ですから、ウィーン・フィルにしてみれば母国語を話すようなもので、得意中の得意なのでしょうね。”ウィーン奏法”とよばれる音符の角を丸くすり潰す音作りや、アクセントやアタックを極力排した伝統的な『未完成』は、実演のウィーン・フィルで聴くと、本当に身も心も溶けてしまいそうです。クライバーからシノーポリに指揮者が変更になったのも大きな違いだったようです。なぜなら、シノーポリはウィーン・フィルの自主性を尊重したように思えるからです。

僕は『未完成』のCDはクライバー/ウィーン・フィル、ワルター/ニューヨーク・フィルの2枚しか持っていませんが、この2枚、前者は”原典版”で後者は”旧版”による演奏なのだそうです。同じ曲でも表現は全く異なり、原典版は後の”9番・グレート”につながっていく指示が多く、まるでベートーヴェンを聴いているような感じです。実際シューベルトはベートーヴェンを尊敬した人ですから、そのような表現は妥当かもしれませんが、やっぱり、『未完成』はワルターのようなウィーンの伝統的なスタイルでこそ良い音楽になるような気がします。シノーポリはワルターの表現と似ているように思いました。鋭い角が無く、クレッシェンド、ディミヌエンドをやわらかく使い、アクセントを抑え、反復記号はしっかり反復しましたから(偉い!少しでも多くウィーン・フィルサウンドを聴衆に届けたいという思いが伝わってくるようです)。もし、クライバーだったなら、原典版を使ったでしょうから、それはそれで天才指揮者クライバーの”入魂”の演奏と出会えたわけですが、『未完成』では僕はワルターの表現の方が好きですから、シノーポリ&ウィーン・フィルに感謝しています。

ところで、ウィーン・フィルサウンドは弦だけでなく、木管・金管楽器も在京オケとは全く次元の違う音でした。僕はホルンについて、弦と共にたいへん興味を持っていました。ウィーン・フィルはかたくなに伝統を守り、大切にする楽団ですが、同じウィーンでもウィーン交響楽団ではもう使われない楽器、例えばウインナ・ホルン、ウインナ・クラリネット・ウインナ・オーボエ等でもある気概をもって使っているようです。それは音色に現代楽器ではなし得ない特色があるからで、CDで聴いても音の違い、それはニュアンスというものではないもっとはっきりと理解できるのです。実際にこれは本当に聴いてみたかった。そして、実際に聴いてみて、ウインナ・ホルンはやはり相当に難しいようで、時々おや!?と思えるところもありましたが、(といっても、僕の耳がおかしかったのかも知れないけど…)音色はやはり素晴らしく、本当に悠久の彼方から響き渡ってくるような深みのある音で、それは全く”ホルンの音”のしないことにびっくりしました。

この音ですが、彼らは”音”ではなくて、”音楽”を全ての楽器に聴かせてくれます。例えばブルックナーですが、何でヴァイオリンでオルガンの音が出せるのか、僕は不思議でなりませんでした。それに、音楽のいざないは、未完成ではウィーンに、ブルックナーではアルプスに連れていって貰っていたかのようで、驚きでした。両曲共僕はカラヤンのように瞳を閉じて演奏に接していたのですが、幽体離脱!?とでもいうのか、心というか、魂というか、遠い彼方へ僕は連れ去られていたようでした。僕は北海道やケラマでまだ聴いたことがなかったウィーン・フィルの音色を大地の歌として聴いた気がしましたが、コンサートホールで実際に聴いたその音楽は、或る意味で同じでした。自然とは大したものですが、人間の文化も本当に大したものだと思います。

さて、未完成の次のプログラムのブルックナー交響曲第7番です。これまた、ヴァイオリンのトレモロがピアニッシモで開始される”ブルックナー開始”から、その音・響きは素晴らしく、音楽に硬さが全くないことに、あっという間に別世界に連れ去られてしまいました。この曲は未完成の旧版と同じように、痛烈なアクセントやアタックが無いので、とてもおだやかでなだらかな曲想はオルガン的な響きと相まって、ややもするとバッハ的な退屈で冗長としたものになりがちなんですけど、そこは指揮者もウィーン・フィルも知り尽くしたもので、うっかりすると聴き逃してしまうようなニュアンスを音楽に色付けして、つまりアゴーギクやデュナーミクを通してブルックナーの言いたかったであろうことを音楽的造形としても崩れないようにしていたように思います。こういうことは例えばピアニッシモなんかでよく崩れてしまって、そのあまりの無神経さに耳を塞ぎたくなってしまうことが時々あるのですが、”ウィーン・フィルって本当に人間の集団?”と思ってしまう程、そのニュアンスから表現方法、そして”超”が付くアンサンブル能力等が合わさって、凄い!のひとこと。

こういうことの凄さは例えば指揮者である岩城宏之さんが『フィルハーモニーの風景』というエッセイで書かれているのですが、実際にウィーン・フィルを指揮してみて、『もはやウィーン・フィル恐るべし』なのだそうです。それは、カラヤンの棒を無視してオケだけで演奏してしまうとか、晩年のヨボヨボのカール・ベームが”本当のカール・ベーム”であるのは、ベルリン・フィルかウィーン・フィルを振っている時だけ(何故なら他のオケはヨボヨボのベームの心の中の本当の意図を読み取って音楽に盛り込み充実させることが出来ないからだ)と主張するのも、実演に接すると納得ですね。つまり彼らには”楽器”という観念がないのではないでしょうか。

さてさてブルックナー・7番ですが、僕が今まで旅してきた様々な所や思い出が聴いているにつれ湧き起こってきて、改めて音楽の持つ神秘さを実感しないではいられない演奏でした。僕はブルックナーのシンフォニーは8番・9番が大好きで、宝物を扱うように聴き入りますが、7番はイマイチで、あまりピンとくるものがありませんでした。だけど、ウィーン・フィルの実演を耳にして、考えが変わりました。実際にブルックナーの心の故郷である聖フローリアン教会(そして確か、彼はここに永眠していると思ったんですけど…)やあざやかに咲き誇る高山植物の草原に深く横になって遠くにアルプスを仰ぎ見るようで、テレポーテーションじゃないけれど、気持ちだけは行ってしまえるって、素晴らしいですよね。

まぁ、とにかく至福の2時間でした。アンコールもウィーン・フィルはヤル気だったのですが、シノーポリが疲れ切ってぐったりしていたようでしたから行われませんでした。せっかくコンサートマスターのヘッツェルが『聴衆の皆さんはアンコールを期待していますョ』というような合図をシノーポリにしたんですけどね。

ということで、聴く前と聴いた後とではやはり想像していた以上のギャップが出ることとなりました。またひとつ恋をしました。ウィーン・フィルに。あんなにあたたかくて、やわらかくて、心をうっとりさせてくれて。29000円でこれほど素晴らしい体験をさせてくれるのだから、安いものです。僕にはウィーンという街と文化が何となく身近に感じられるようになりました。どことなく京都の感性と似ているような気がします。伝統を大切にするけれど、新しいものにもチャレンジして、何となく日本人の心の故郷っぽいものと共通するところがあるような。そして今はもう死語となりつつある美しい京ことばを話す、たおやかな京おんなのような。ウィーン・フィルの音色はその京おんなの話し言葉そのままです。きついところが少しもなく、やわらかくはんなりとしていて、うっとりさせてくれて。今風のスマートで洗練された理知的なものから彼らはひょっとすると距離を置きたがっているのではないのだろうか?カラヤンの目指したそういう音作りをしてきたベルリン・フィルと対極にあるようなウィーン・フィル、つまりウィーンの文化は、絶対に京都の伝統文化に似ていると思います。音楽って、言葉ですよね。文字と音符が異なるだけです。もっとも僕はまだベルリン・フィルの音を実演で聴いていないので、想像ですけど。

本当に1992年3月12日は至福の日であり、素晴らしい出会いの日でした。ジュゼッペ・シノーポリとウィーン・フィルハーモニー管弦楽団に『ありがとう』と言いたいです。

さて長くなりましたが、ちっともこの感動を伝えることが出来なくて自分の力不足を感じています。それにしても、ウィーンの人は幸せですねぇ、あんなに素晴らしい音楽を日常聴いて暮らせるのですから…

92年3月15日 】

~

スクラップブックを見ていたら、或る人に出した手紙の下書きがチラシの裏から出てきました。

今から13年前の自分が書いた文章です。『あー、こんなことを書いていたのだなぁ…』と懐かしくなりました。

今年もウィーン・フィルはムーティ指揮で、10月に来日して公演する予定です。

いつか、家族にも聴かせてあげたいなぁ。