訪問日 令和元年11月7日

史跡 白河関跡

「白河の関」の名は時々耳にすることがあり、ずっと興味を持っていたが訪れたのは初めてである

ナビによると「らしき場所」に到着したはずなのだが想像していたものとは随分違っていた

「白河関の森公園」の駐車場に車を駐め彷徨ってこの場所に着いた

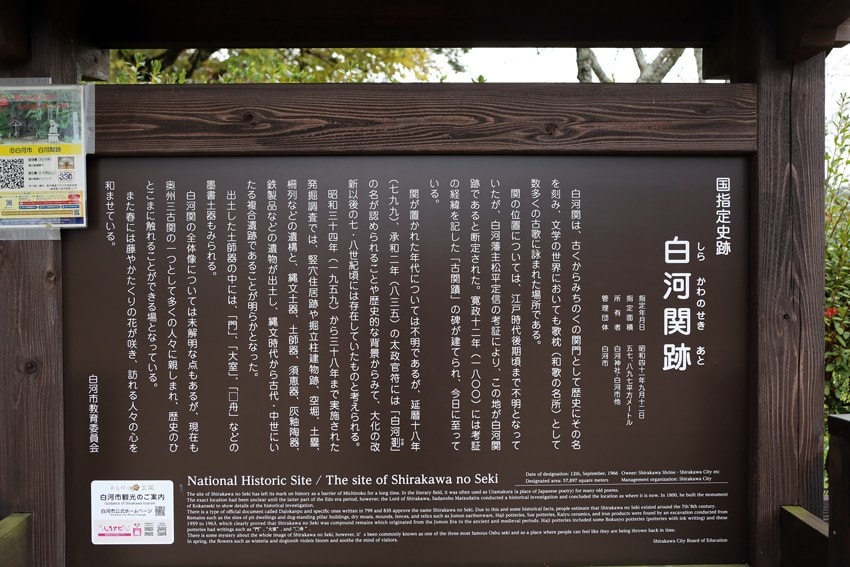

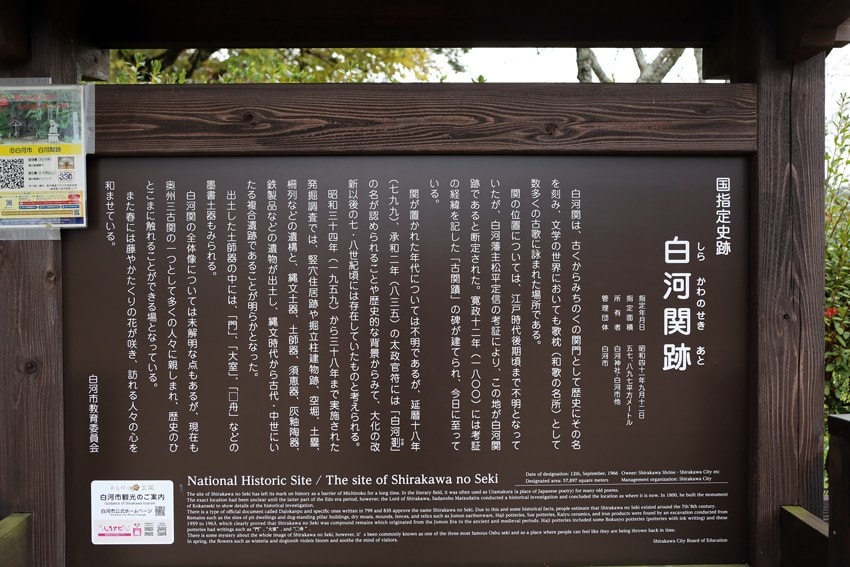

白河の関は、鼠ヶ関(ねずがせき)・勿来関(なこそのせき)とともに、奥州三関の一つに数えられる関所

都から陸奥国に通じる東山道の要衝に設けられた関門として名高い

設置時期も明らかではなく、関の廃止の後、その遺構は長く失われて、その具体的な位置も分からなくなっていた

古関蹟(こかんせき)の碑

白河藩主松平定信が寛政12年(1800年)8月、「ここが白河関跡である」であることを断定し、建立した碑

松平定信は文献による考証を行い、その結果、「白河神社の建つ場所をもって、白河の関跡である」と論じた

白河神社

狛犬

手水舎

鳥居前参道にある。凄いとしかいいようのない木。芸術的だ

鳥居

拝殿

135年、白河国造命と天大玉命を奉納し勅命により鎮座

社殿は仙台藩主伊達政宗が奉納したものと伝えられている

古歌碑

「白河関」に題材をとる平安時代の著名な和歌三首を歌碑とした

西山(せいざん)国師遺跡霊場

浄土宗西山三派の祖で、法然の高弟である証空(西山国師あるいは西山上人ともいう)ゆかりの寺社を巡る霊場巡拝である

中世の遺構

中世には、丘陵全体が居館として使用され、敵の侵入を防ぐために造られた土塁や空堀で囲まれた範囲に主郭が存在した

「土塁跡」敵の攻撃や侵入を防ぐため、曲輪の縁に土を盛って築いた堤上の防御施設

「空堀跡」敵の侵入を防ぐため、曲輪に沿って掘られた防御施設

関跡を散策する

従二位の杉

鎌倉初期の歌人で「新古今和歌集」の撰者の一人である藤原家隆が手植えし奉納したと伝えられている

樹齢約800年と推定される巨木

旗立の桜

治承4年(1180年)源義経が平家追討のため平泉を発し、この神社に戦勝祈願をするため旗揃えをした際に、この桜に源氏の旗を立てたと伝えられている

ただの桜の木だが、源義経にまつわる伝説が残される木だと知ると価値が変わって見える

芭蕉と曽良

白河関の森公園

撮影 令和元年11月7日

史跡 白河関跡

「白河の関」の名は時々耳にすることがあり、ずっと興味を持っていたが訪れたのは初めてである

ナビによると「らしき場所」に到着したはずなのだが想像していたものとは随分違っていた

「白河関の森公園」の駐車場に車を駐め彷徨ってこの場所に着いた

白河の関は、鼠ヶ関(ねずがせき)・勿来関(なこそのせき)とともに、奥州三関の一つに数えられる関所

都から陸奥国に通じる東山道の要衝に設けられた関門として名高い

設置時期も明らかではなく、関の廃止の後、その遺構は長く失われて、その具体的な位置も分からなくなっていた

古関蹟(こかんせき)の碑

白河藩主松平定信が寛政12年(1800年)8月、「ここが白河関跡である」であることを断定し、建立した碑

松平定信は文献による考証を行い、その結果、「白河神社の建つ場所をもって、白河の関跡である」と論じた

白河神社

狛犬

手水舎

鳥居前参道にある。凄いとしかいいようのない木。芸術的だ

鳥居

拝殿

135年、白河国造命と天大玉命を奉納し勅命により鎮座

社殿は仙台藩主伊達政宗が奉納したものと伝えられている

古歌碑

「白河関」に題材をとる平安時代の著名な和歌三首を歌碑とした

西山(せいざん)国師遺跡霊場

浄土宗西山三派の祖で、法然の高弟である証空(西山国師あるいは西山上人ともいう)ゆかりの寺社を巡る霊場巡拝である

中世の遺構

中世には、丘陵全体が居館として使用され、敵の侵入を防ぐために造られた土塁や空堀で囲まれた範囲に主郭が存在した

「土塁跡」敵の攻撃や侵入を防ぐため、曲輪の縁に土を盛って築いた堤上の防御施設

「空堀跡」敵の侵入を防ぐため、曲輪に沿って掘られた防御施設

関跡を散策する

従二位の杉

鎌倉初期の歌人で「新古今和歌集」の撰者の一人である藤原家隆が手植えし奉納したと伝えられている

樹齢約800年と推定される巨木

旗立の桜

治承4年(1180年)源義経が平家追討のため平泉を発し、この神社に戦勝祈願をするため旗揃えをした際に、この桜に源氏の旗を立てたと伝えられている

ただの桜の木だが、源義経にまつわる伝説が残される木だと知ると価値が変わって見える

芭蕉と曽良

白河関の森公園

撮影 令和元年11月7日