第1章「トロイ」はこちら。

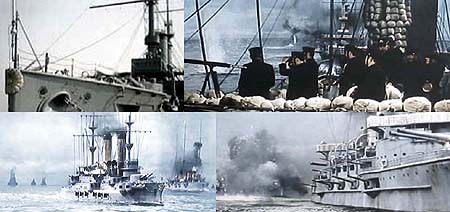

昭和44年 東宝 監督 丸山誠治 脚本 八住利雄

主演 三船敏郎(東郷平八郎)

笠智衆(乃木希典)

史劇、というには近代すぎるような気もするけれど、今回は日露戦争のお話。この戦争については東映の「二百三高地」や、嵐寛寿郎が明治天皇を演じたその名も「明治天皇と日露大戦争」(新東宝)があって、いずれも大ヒットしている。何と言っても勝ち戦はやはり気持ちがいいしね。「日本海大海戦」も、その年の興行成績第2位。でも製作費がとてつもなかったので東宝としては複雑な思いだったらしい。

史劇、というには近代すぎるような気もするけれど、今回は日露戦争のお話。この戦争については東映の「二百三高地」や、嵐寛寿郎が明治天皇を演じたその名も「明治天皇と日露大戦争」(新東宝)があって、いずれも大ヒットしている。何と言っても勝ち戦はやはり気持ちがいいしね。「日本海大海戦」も、その年の興行成績第2位。でも製作費がとてつもなかったので東宝としては複雑な思いだったらしい。

’69年といえば、70年安保で世間が騒然としていた頃なのに、この映画の古色蒼然ぶりは気が遠くなるほど。軍歌で有名な広瀬中佐(加山雄三)の♪杉野はいずこ~♪や、ロシア革命を背後から支援した明石元二郎(仲代達矢)、敵前大回頭(東郷ターンね)や、バルチック艦隊を見つけた宮古島の島民が石垣島まで全力で向かった「久松五勇士」とか、むかーしの教科書に載っていたようなエピソードが全部出てくる。しかしこの“全部出てくる”ところが問題で、いかにも東宝の大作らしくコクのない仕上がりになってしまっている。

われわれの世代にとって、日露戦争の評価はどうしたって司馬遼太郎「坂の上の雲」を無視できない。“無能な”乃木と、司令官となった最大の理由が“運の良さ”(笑)だった東郷という対比は、司馬の作品よりも東宝紙芝居映画の方が露骨だったかも。この二人が軍神となっていく過程にこそ、日本の不幸があったわけだ。

バルチック艦隊が対馬海峡を通るか太平洋を経由して津軽海峡に向かうかで悩み抜き、戦後、精神を病んでしまった「坂の~」の主人公、秋山真之参謀(天気晴朗なれども浪高し、はこの人の起草)は、土屋嘉男が演じてチラッとこの映画にも出てくる。この希代の戦略家と格闘して死を選んだ脚本家の野沢尚のためにも、NHKは腰をすえて大河ドラマ「坂の上の雲」を完成させるべきだ。いかにもなオヤジ経営者が「プロジェクトX」ノリで喜ぶようなサクセスストーリーにしたら、野沢は化けて出るぞー!

バルチック艦隊が対馬海峡を通るか太平洋を経由して津軽海峡に向かうかで悩み抜き、戦後、精神を病んでしまった「坂の~」の主人公、秋山真之参謀(天気晴朗なれども浪高し、はこの人の起草)は、土屋嘉男が演じてチラッとこの映画にも出てくる。この希代の戦略家と格闘して死を選んだ脚本家の野沢尚のためにも、NHKは腰をすえて大河ドラマ「坂の上の雲」を完成させるべきだ。いかにもなオヤジ経営者が「プロジェクトX」ノリで喜ぶようなサクセスストーリーにしたら、野沢は化けて出るぞー!

第3章はまたしても日露戦争を。

はじまりは「

はじまりは「 この映画のリーフレットを映画館でもらったのは('05年)春のこと。それ以来、(当時)小5の娘は「うー、はやく見たいな『妖怪大戦争』!」とことあるごとに絶叫。荒俣宏の原作など、ハードカバーの長篇なのに四時間で読み切ったぐらいである。おかげで初日の一回目に連れて行かなければならなくなった。いったい何が彼女をこうまで夢中にさせたのだろう。妖怪の魅力って、なんだ?

この映画のリーフレットを映画館でもらったのは('05年)春のこと。それ以来、(当時)小5の娘は「うー、はやく見たいな『妖怪大戦争』!」とことあるごとに絶叫。荒俣宏の原作など、ハードカバーの長篇なのに四時間で読み切ったぐらいである。おかげで初日の一回目に連れて行かなければならなくなった。いったい何が彼女をこうまで夢中にさせたのだろう。妖怪の魅力って、なんだ? 北関東新聞の記者・悠木は、同僚の安西と谷川岳衝立岩に登る予定だったが、御巣鷹山の日航機墜落事故発生で約束を果たせなくなる。

北関東新聞の記者・悠木は、同僚の安西と谷川岳衝立岩に登る予定だったが、御巣鷹山の日航機墜落事故発生で約束を果たせなくなる。