人間誰しも、何もかも投げ捨てて消えてしまいたいと思ったことが一度はあったはず。一般化はまずいか。少なくともわたしは何度かありました。

人間誰しも、何もかも投げ捨てて消えてしまいたいと思ったことが一度はあったはず。一般化はまずいか。少なくともわたしは何度かありました。

これが十代の少年なら単なる家出ですむ。しかし妻子や仕事に背を向けるとなると、失うものの大きさにおびえ、しかしそれゆえに失踪の誘惑もまた強い……これが日本の中年像というものではないだろうか。あ、またしても一般化はまずいですか。

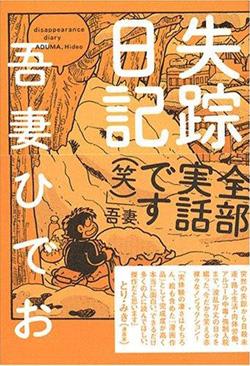

吾妻ひでおといえば、わたしの世代にとっては少年チャンピオンに連載された「ふたりと5人」。今でこそ不条理ギャグの走りともてはやされているが、性根のところがどうにも病んでいて……好きだった(笑)。

その後、彼はオタクたちによって神格化されるわけだが、SFファンではないわたしには無縁の話だった。失踪癖があるとの噂は聞いていたけれど、この「失踪日記」で描かれた内情は壮絶のひとことに尽きる。アルコール依存症による譫妄状態、ホームレスとなり、腐ったりんごで暖をとったり、天ぷら油で痔の治療(笑)したりする毎日。

しかし何よりおそろしいのは、これらが吾妻特有の乾いたギャグマンガとして描かれていることなのだ。かわいいキャラで、とにかく笑える本なのだけれど、実際には家族との関係など、きつい部分も大きかったことがすけて見える。何より途中で配管工として就職してしまうあたりのリアルさがおかしく、そして哀しい。芸術家としての業というか、社内報にマンガを投稿して掲載されてしまうなど、つげ義春の諸作とは別の種類の絶望と諧謔がここにある。

あとがきとしてとり・みきとの対談が載っていて、これも泣かせる。少年チャンピオン編集部との確執など、当時の読者として涙なくしては読めない。でも同時に、人間ってここまで壊れてもいいんだ、と教えてくれる悪魔の書でもある。あっぶねー。

いったい何を考えてあんなものを着ていたんだろう。顔から火が出る思いでよみがえるダサダサファッションの数々。

いったい何を考えてあんなものを着ていたんだろう。顔から火が出る思いでよみがえるダサダサファッションの数々。 野球ファンとして、わたしがもっとも熱狂したプレーヤーはまちがいなくこの人だ。作新学院当時のモンスターぶりはすさまじいの一言。実は彼のピークはこのあたりだったのかな。

野球ファンとして、わたしがもっとも熱狂したプレーヤーはまちがいなくこの人だ。作新学院当時のモンスターぶりはすさまじいの一言。実は彼のピークはこのあたりだったのかな。 「あのぉ、この映画を観ると車酔いのような症状が出る可能性があるんですけど、よろしいですか?」

「あのぉ、この映画を観ると車酔いのような症状が出る可能性があるんですけど、よろしいですか?」

現職の総理大臣が名誉毀損で提訴し、逆に「噂の眞相」の方も「真実を報じたにも関わらず提訴されたことで雑誌の名誉を毀損された」と反訴。控訴審で「噂の眞相」側は、前歴カードにある指紋との一致を証明するために森喜朗の指紋を収集にかかる。ここが笑えるのだが、なんと誌面で30万円の懸賞金をつけて募集したのだ。そしたら、地元石川の支持者が、森の手形色紙を提供してくれたのである(笑)。しかし裁判では照合自体が行われず、和解勧告に応ずる、という不完全燃焼な結果になった。ま、森を退陣に追い込む契機にはなったわけだけれど。

現職の総理大臣が名誉毀損で提訴し、逆に「噂の眞相」の方も「真実を報じたにも関わらず提訴されたことで雑誌の名誉を毀損された」と反訴。控訴審で「噂の眞相」側は、前歴カードにある指紋との一致を証明するために森喜朗の指紋を収集にかかる。ここが笑えるのだが、なんと誌面で30万円の懸賞金をつけて募集したのだ。そしたら、地元石川の支持者が、森の手形色紙を提供してくれたのである(笑)。しかし裁判では照合自体が行われず、和解勧告に応ずる、という不完全燃焼な結果になった。ま、森を退陣に追い込む契機にはなったわけだけれど。 ついに、休刊。善くも悪しくも日本のジャーナリズムのなかで最も特異な地点にいた雑誌。ヒューマン・インタレストを追求した、といえば聞こえはいいが、要するにスキャンダルをスクープすることで売り上げを伸ばしてきた月刊誌だ。

ついに、休刊。善くも悪しくも日本のジャーナリズムのなかで最も特異な地点にいた雑誌。ヒューマン・インタレストを追求した、といえば聞こえはいいが、要するにスキャンダルをスクープすることで売り上げを伸ばしてきた月刊誌だ。 7冊目 「キネマ旬報」

7冊目 「キネマ旬報」