菅原天満宮と野見の宿禰 御陵 島根県松江市来待町菅原 2015年12月13日

九州物部王家の東征で、イクメ王より一足先に日本海を北上し、出雲王国の田和山神殿を破壊したあと

魏から貰い受けた八本の錦の御旗(八幡の語源となる)をかざして大和入りした田道間守(朝鮮渡来人

ヒボコの子孫)は、自分がヤマトの王のように振舞う。

遅れてやってきたイクメ王は 田道間守に手を焼き、自分が倒したはずの「旧出雲王家」に助けを求める。

向家当主の野見彦は 田和山神殿を破壊した田道間守に復習する為に この助けを聞き入れて 出雲兵を

引き連れてヤマトへ進軍し、田道間守を打ち破る。

この戦争が 記紀では当麻蹶速と野見の宿禰の力比べの御伽噺に変えられた。感謝したイクメ王は野見彦に

物部家の重鎮の称号宿禰を与えた。

ヤマトに住み着いた 野見の宿禰 の子孫の出雲族は 古墳築造技術に優れていて イクメ王皇后のヒバス姫

の御陵を築き、その後土師氏と呼ばれ 土師家を名乗る。そしてその子孫からは学問の家系の菅原家や大江家

(平安時代の歌人大江匡房やその子孫軍学者 大江時親)が生まれたと言う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

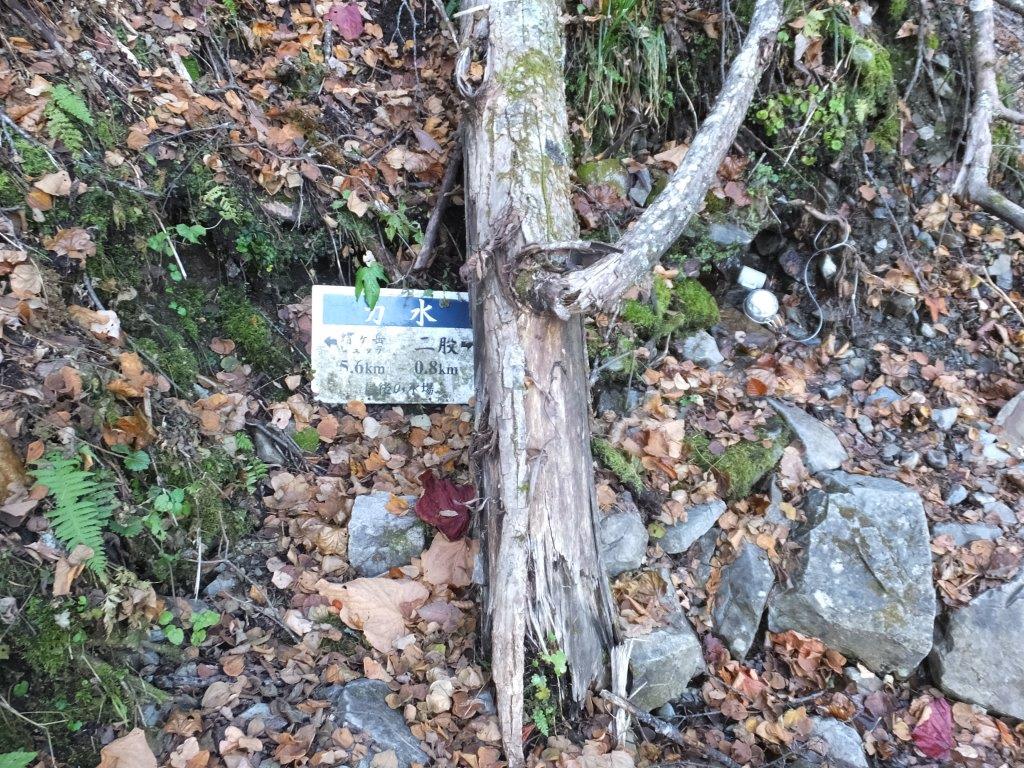

来待町「菅原」の地名がのこるこのあたりは山の中だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この鳥居を潜ると菅原天満宮の参道だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここにはもともと向野見彦のお墓があったという。

野見の宿禰 は大和で田道間守の軍勢を打ち破り、暫く大和に留まった後、イクメ王から拝領した土地を

息子らに任せて出雲へ凱旋する。その帰路に播磨の出雲系の豪族の家に招待されてご馳走が振舞われた。

しかしその家の使用人に 朝鮮人ヒボコの家来の子孫が働いていて 食事に毒を盛られて翌日にその地で

急死したと言われる。野見彦の遺体はその地で埋葬され、大勢の出雲族が出雲からやってきて、野原に

整列して 手渡しで石や土を運び 墳墓を作ったという。それでその地は大勢の人が野原に立ち並んだ事から

「立つ野」と言う地名になったという。

遺体の一部は 出雲に持ち帰られて この地に葬られたらしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時代が下がり、野見彦の子孫から土師家が出来て そこからさらに菅原家と大江家が出来た。

出雲国庁に 国司として滞在していた菅原是善(これよし)が、この地に自分の祖先の野見彦の墓に

参拝に来たとき、案内してくれた地元の女子が 利発なのに気に入り寵愛して 生まれたのが道真だという。

道真が6歳のときに都から迎えが来て 親子は都へ行き 道真は菅原家の子として育てられ、長ずるにおよび

天賦の才能が開花して頭角を現したらしい。その後あの日本史の汚点である陰険な藤原一族(その子孫はしぶとくも

千年以上皇室を食い物にして生きながらえて 近衛文麿はじめ現代まで続いています)の陰謀に陥れられて

無念の死を遂げられた事は 周知の事である。

彼の死後 この生地に建てられたのが 「菅原天満宮」で、歴代松江藩主により、守られ続けて来たという。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長い石段をゆっくり登っていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石段を登ると正面に拝殿がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿も立派な建物だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿はなぜか大社造りにはなっていない。出雲王家の血を引くお方なのに何故だろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参集殿では丁度近所の方が集まって 25日の「秋の大祭」の準備をしている最中だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「野見の宿禰 の御陵

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の脇に石段があり、それを登っていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こじんまりとした墳墓があり、野見の宿禰 つまり向野見彦の御陵だという。

雨も激しくなってきたので、御陵にお参りした後 立ち去った。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

野見彦の古墳は 島根県飯南町野見野にもあります。

そこを訪ねた記録はこちらです。

http://blog.goo.ne.jp/yochanh1947-kodaiizumo/e/aa16ed0399a854fe21ff961e972b14f0ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

九州物部王家の東征で、イクメ王より一足先に日本海を北上し、出雲王国の田和山神殿を破壊したあと

魏から貰い受けた八本の錦の御旗(八幡の語源となる)をかざして大和入りした田道間守(朝鮮渡来人

ヒボコの子孫)は、自分がヤマトの王のように振舞う。

遅れてやってきたイクメ王は 田道間守に手を焼き、自分が倒したはずの「旧出雲王家」に助けを求める。

向家当主の野見彦は 田和山神殿を破壊した田道間守に復習する為に この助けを聞き入れて 出雲兵を

引き連れてヤマトへ進軍し、田道間守を打ち破る。

この戦争が 記紀では当麻蹶速と野見の宿禰の力比べの御伽噺に変えられた。感謝したイクメ王は野見彦に

物部家の重鎮の称号宿禰を与えた。

ヤマトに住み着いた 野見の宿禰 の子孫の出雲族は 古墳築造技術に優れていて イクメ王皇后のヒバス姫

の御陵を築き、その後土師氏と呼ばれ 土師家を名乗る。そしてその子孫からは学問の家系の菅原家や大江家

(平安時代の歌人大江匡房やその子孫軍学者 大江時親)が生まれたと言う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

来待町「菅原」の地名がのこるこのあたりは山の中だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この鳥居を潜ると菅原天満宮の参道だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここにはもともと向野見彦のお墓があったという。

野見の宿禰 は大和で田道間守の軍勢を打ち破り、暫く大和に留まった後、イクメ王から拝領した土地を

息子らに任せて出雲へ凱旋する。その帰路に播磨の出雲系の豪族の家に招待されてご馳走が振舞われた。

しかしその家の使用人に 朝鮮人ヒボコの家来の子孫が働いていて 食事に毒を盛られて翌日にその地で

急死したと言われる。野見彦の遺体はその地で埋葬され、大勢の出雲族が出雲からやってきて、野原に

整列して 手渡しで石や土を運び 墳墓を作ったという。それでその地は大勢の人が野原に立ち並んだ事から

「立つ野」と言う地名になったという。

遺体の一部は 出雲に持ち帰られて この地に葬られたらしい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時代が下がり、野見彦の子孫から土師家が出来て そこからさらに菅原家と大江家が出来た。

出雲国庁に 国司として滞在していた菅原是善(これよし)が、この地に自分の祖先の野見彦の墓に

参拝に来たとき、案内してくれた地元の女子が 利発なのに気に入り寵愛して 生まれたのが道真だという。

道真が6歳のときに都から迎えが来て 親子は都へ行き 道真は菅原家の子として育てられ、長ずるにおよび

天賦の才能が開花して頭角を現したらしい。その後あの日本史の汚点である陰険な藤原一族(その子孫はしぶとくも

千年以上皇室を食い物にして生きながらえて 近衛文麿はじめ現代まで続いています)の陰謀に陥れられて

無念の死を遂げられた事は 周知の事である。

彼の死後 この生地に建てられたのが 「菅原天満宮」で、歴代松江藩主により、守られ続けて来たという。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長い石段をゆっくり登っていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

石段を登ると正面に拝殿がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿も立派な建物だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿はなぜか大社造りにはなっていない。出雲王家の血を引くお方なのに何故だろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参集殿では丁度近所の方が集まって 25日の「秋の大祭」の準備をしている最中だった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「野見の宿禰 の御陵

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の脇に石段があり、それを登っていく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こじんまりとした墳墓があり、野見の宿禰 つまり向野見彦の御陵だという。

雨も激しくなってきたので、御陵にお参りした後 立ち去った。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

野見彦の古墳は 島根県飯南町野見野にもあります。

そこを訪ねた記録はこちらです。

http://blog.goo.ne.jp/yochanh1947-kodaiizumo/e/aa16ed0399a854fe21ff961e972b14f0ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー