つどい業務責任者の新福(しんぷく)です。

8月2日付で、つどいホームページでお知らせさせていただきましたので、これで事足りると思っておりました。

先ほど、スマホで「つどいブログ」を閲覧いたしますと閲覧ランキング中で2015年当時のお盆期間中の開館に関するお知らせを閲覧する方がランキング第3位に浮上しておりました💦

そのため取り急ぎ、ホームページの掲載分を引用して、「つどいブログ」でもお知らせさせていただきます。

申し訳ありませんでした。そして、「つどいブログ」をご覧いただき、ありがとうございますm(_ _)m

「つどい」はお盆期間中も通常どおり、開館しております。

12日月曜日と13日火曜日は休館日ですので、ご留意くださいね。

水曜日から日曜日までは通常どおり10時~18時まで開館しております。

市役所や公共施設等はお盆期間中は開館しているの通常なのですが、

まだまだご存じでない方も多いようですので、お知らせをさせていただきました。

9年振りにホームページや館内掲示をさせていただきました。

ご留意いただきましたら、助かります。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

みなさん、こんにちは。

つどい業務責任者の新福(しんぷく)です。

今回は、5年以上前に、試験的に行った市民活動団体の情報紙・記念誌等の郷土資料化に向けた、この1年の寄贈した取組みをご紹介します。

経緯:郷土資料として寄贈に至るまで

市民活動の取組みは記憶には残りますが、記録としては残らない消えものです。

また、記録に残ったとしても、どこに何の資料があるのか、わからないものです。

「つどい」は再来月10月1日で開設丸20年になるにあたって、これまで「つどい登録団体」からいただいた情報紙や記念誌等を保管しておりました。

しかし、団体紹介時に資料を提供して説明することが稀にある程度で、ほとんどが皆さんの前に公開することがありませんでした。

もっと皆様にご活用いただき、市民活動に関心や興味を持たれた方の参考資料に、これから市民活動を始める方へは活動を始める研究材料になればと願い取り組みを始めました。

もうひとつ始めた要因としては、高齢化やコロナ禍により、たくさんの「つどい登録団体」が活動休止や解散をされたため、記録が残らないこと、市民活動の灯が消えることへの危惧でした。

次の世代へ引継ぐために、八尾の歴史・地域資源がわかるためといった、不特定多数の方ヘ利をもたらす公益につなげたいと思いました。

公益性を生み出すには、誰でもがアクセス出来る公共施設である八尾市立図書館に寄贈することが望ましいと思わせていただきました。

また、高齢化に伴い、中年層で市民活動に取り組む人財が圧倒的に少ないこと、引き継いで郷土資料出来る人財として、つどいの立場も含めて、私しか居ないのでは思いさせていただくことになりました。

ご理解くださいませ。

そこで、開設丸20年に向けて、「つどい」で保管していた情報紙や記念誌等を本格的に八尾市立図書館へ寄贈して開架図書として、閲覧出来たらと思い、昨年9月から本格的に行いました。

その第1発目は、「ニュースつどい」をかつて発行していましたので、寄贈をさせていただきました。

下記の記事もご参考にm(_ _)m

八尾市立図書館との連携【ニュースつどい:開架図書として閲覧用・貸出用に寄贈】

八尾図書館のどこで閲覧が出来るの??

また、市民活動の情報紙や記念誌等は、八尾図書館2階にある「郷土資料」コーナーで閲覧することが出来ます。

過去に「郷土資料」コーナーのご紹介をしておりますので、こちらも参考にどうぞ!!

八尾図書館に活動記録を提供しよう!【地域郷土資料のご案内】

まずお探しの書籍があるかは、下記の蔵書検索のページからお探しくださいませ。

キーワードに「市民活動」で検索すると探しやすいかもしれません。

八尾市立図書館 蔵書検索結果(簡単検索)ページ

もし見つかれば、八尾図書館へ足をお運びくださいませ。

ただし、情報紙や記念誌等が1部しかない場合は、保管用になります。

その際は、窓口に問合せいただいて、希望すれば閲覧することが出来ます。

市民活動団体の情報紙や記念誌等を寄贈した方は、一度「つどい」にご相談くださいませ!!

いきなり八尾図書館に問合せると、ご担当者さんも慌てられ、困られるので、「つどい」にご相談後、ご提供くださいませ。

「つどい」では、毎年5月頃を目安に1年間保管した情報紙や記念誌等を、年に1回、寄贈する仕組みも出来ました。

また、八尾市立図書館と話合いながら連携する仕組みを創ることが出来ました。深く感謝申し上げます。

寄贈をご希望された際は、一括して寄贈しますので、それまで「つどい」で保管させていただきます。

また、中には受入が難しいものもございますので、その際はご了承くださいませ。

寄贈の際に、情報紙や記念誌等が各2部あれば、1部は「郷土資料」コーナーに開架図書として閲覧、もう1部は保管用になります。

もし5部あった際は、受け入れていただいた際は各図書館4館+八尾図書館保管用1部となります。

(各図書館で閲覧できるということですね。)

お待たせしました!「郷土資料」コーナーに寄贈された74点をご紹介します!!

昨年の9月から124点を追加・追加で4回に渡り寄贈させていただき、1年がかりで八尾図書館のご担当者に確認をいただきました。

その内の下記の75点が「郷土資料」コーナーもしくは保管用として受け入れていただき、閲覧できるようになりました。

表紙のみのご紹介になりますが、ご了承くださいね。

これまでの市民活動団体が、汗水かいて草の根で取組まれたことを感じていただきましたら、有難いです。

皆様、本当にありがとうございます。

また手に取ってご覧いただく日が来ますことを心からお祈り申し上げます。

No.2023-001:冊子「八尾(やつお)」(高安ルーツの能実行委員会)2023年3月16日発行:2冊

No.2023-002:冊子「設立30周年記念誌:なごみ特別号」(大阪府高齢者大学同窓会八尾)2017年10月27日発行

No.2023-004:冊子「八尾北ビオトープの10年(ビオトープ整備活動10周年誌)」(大阪府立八尾北高等学校ビオトープ委員会)2017年10月発行:5冊

(各図書館で閲覧可能です。また八尾図書館では学校の先生方に見学等でお越しの際は、この冊子をお見せされるそうです。先生方はこの取組みを知らなくって、結構、驚かれているんですって!)

No.2023-005:パンフレット「KES環境にえぇことしてまっせ」(特定非営利活動法人グラウンドワーク八尾大阪KES環境機構)2016年発行

No.2023-006:冊子「10周年記念誌」(特定非営利活動法人グラウンドワーク八尾大阪KES環境機構)2020年8月発行

No.2023-010:冊子「八尾の再発見-ひと、まち、みどり、かぜ」(環境アニメイティッドやお)2011年9月30日発行:2冊あり

(FMちゃお「情報プラザやお ~環境活動のご紹介~」の番組が始まった2006年当初の分を文字起こしにされた分です。

環境活動を知る機会として読みごたえはあります。)

No.2023-013:広報紙「やんや情報 Vol.106」(親と子のいんた~ねっとYAO)2019年春発行:2019年夏発行もあり

No.2023-015:団体紹介パンフレット「ちこりっち+Happy babies」(Mothering)2019年度発行

(令和元(2019)年度八尾市市民活動支援基金の助成を受けて実施されました。)

No.2023-017:パンフレット「マテック八尾 MATEC YAO」(マテック八尾経営・技術交流会)2017年4月受領

No.2023-018:冊子「70周年記念誌」(八尾視覚障がい者福祉協会)2020年3月発行

No.2023-019:パンフレット「Snow活動報告」(起立性調節障害(OD)家族の会~Snow~)2015年3月受領

No.2023-020:冊子「起立性調節障害(OD)わたし達のOD体験記」(起立性調節障害(OD)家族の会~Snow~)2016年9月19日発行

No.2023-022:パンフレット「八尾と能楽」(高安能未来継承事業推進協議会)2015年3月改訂:その後改訂版も1部あり

No.2023-024:冊子「社会福祉法人ポポロの会10周年記念式典」(社会福祉法人ポポロの会)2013年10月19日発行【パワポ資料は除く】

No.2023-025:パンフレット「トッカビNPO法人化10周年の集い」(特定非営利活動法人トッカビ)2012年12月1日発行

No.2023-026:冊子「八尾市ボランティア教育振興会発足20周年記念ボランティア活動のあゆみ」(八尾市ボランティア教育振興会)2001年1月発行

No.2023-027:冊子「八尾市ボランティア教育振興会発足25周年記念広げようボランティアの輪!育てよう子どもボランティア!」(八尾市ボランティア教育振興会)2006年発行(推測)

No.2023-028:冊子「八尾市ボランティア教育振興会発足40周年記念誌 支え合う社会をめざして」(八尾市ボランティア教育振興会)2022年6月26日発行

No.2023-029:冊子「環境アニメイティッドやおの歩み設立10周年記念事業記録冊子」(環境アニメイティッドやお)2015年9月1日発行

No.2023-030:冊子「結成30周年記念誌」(八尾市ボランティア連絡会)2014年6月発行

No.2023-031:冊子「まち研NPO発足10周年記念誌」(NPO法人八尾うまいまちづくり研究会)2010年4月23日発行

No.2023-032:冊子「市民がつくった「八尾のお医者さん」ハンドブック(その1)」(市民が医療を考える会)2002年12月発行

No.2023-033:冊子「とんがりボール 八尾ラグビースクール20周年記念誌」(八尾ラグビースクール運営委員会)2003年2月発行

No.2023-034:冊子「SA連協設立30周年記念誌-シルバー通信特集号-」(大阪府シルバーアドバイザー連絡協議会)2021年3月発行

No.2023-035:冊子「SA八尾10年のあゆみ」(大阪府シルバーアドバイザー八尾・柏原)2014年5月発行

No.2023-036:冊子「やお歴民友の会20年のあゆみ」(やお歴民友の会20周年記念誌発行事務局)2013年12月31日発行

No.2023-039:パンフレット「07年の認証・開設から、10年のあゆみ」(NPO法人自然環境会議八尾)2017年発行:もう1部配布用あり

(こんなところに私が写っていますのは、中環の森での「エコロジー美園小」や発行元の団体や「河内木綿藍染保存会」などの皆様の連携で取組んでいた写真です。)

No.2023-041:冊子「八尾の史跡説明板銘」(やお歴民友の会石造物部会)2015年5月31日発行

No.2023-043:冊子「いきもの図鑑」(NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会)2016年2月21日受領

No.2023-044:冊子「OSAKA SOCIAL ACTION from YAO」2015.04.25・2016.04.23・2017.04.29・2018.04.28」(環境アニメイティッドやお)

No.2023-048:冊子「八尾市自治振興委員会 八尾市赤十字奉仕団 発足70周年記念式典」(八尾市自治振興委員会 八尾市赤十字奉仕団)2022年1月発行

No.2023-050:冊子「久宝寺地区地域活動まるわかりガイド このゆびとーまれ!保存版」(久宝寺小学校区まちづくり協議会・久宝寺地区福祉委員会)2020年4月1日発行【表紙】【発行元から5冊取寄せ】

No.2023-051:冊子「久宝寺小学校区第Ⅲ期わがまち推進計画」(久宝寺小学校区まちづくり協議会)2023年2月策定発行【表紙】

No.2023-052-1:冊子報告68-1「八尾市文化調査報告68 高安千塚古墳群 基礎調査総括報告書」(八尾市教育委員会)2012年3月発行

(本文編・附論編・資料編の3冊です。)

No.2023-053:書籍「植物とのふれあい-八尾の植物」(八尾市自然保護の会)1994年3月30日発行

No.2023-054:書籍「八尾市文化財紀要14 高安千塚シンポジウム 記録集」(八尾市教育委員会文化財課)2009年3月31日発行

No.2023-055:書籍「八尾市文化財紀要15 高安千塚シンポジウム 記録集2」(八尾市教育委員会文化財課)2010年3月31日発行

No.2023-056:書籍「夢ふくらむ幻の高安城(第1集・第2集合冊版)」(高安城を探る会)1980年11月3日発行

No.2023-057:書籍「夢ふくらむ幻の高安城(第5集)」(高安城を探る会)1980年11月30日発行

No.2023-058:書籍「夢ふくらむ幻の高安城(第6集)」(高安城を探る会)1982年3月13日発行

No.2023-059:冊子「山本小学校7年1組 まげっぱ!Vol.1・Vol.2・Vol.3・Vol.4」(山本小学校区まちづくり協議会)

No.2023-063:冊子「きゃらふるやおかし 第4集」(八尾柏原英新障害者福祉を考える市民の会)2018年3月31日

No.2023-065:情報紙「河内の風」(環境アニメイティッドやお)

Vol.1・3・4・8・9・18・29・33・34・37・38・44~46・48~51・54・56・58・60~66・68~73・75~79

・81~99・101・102・107~109・111~115・117~125・127~137

No.2023-069:情報紙「KSKS通信 ゆに」(特定非営利活動法人自立生活センターやお)

Vol.42・44・48・66・79~88・90~123・125~127・129~132

No.2023-075:情報紙「トッカビnews」(特定非営利活動法人トッカビ)

Vol.175~183・185~196・200~209・211~236

No.2023-078:情報紙「ちいき人権WORLD」(世界人権宣言八尾市実行委員会)Vol.63~91・93・94・96・97~103

No.2023-095:パンフレット「八尾の人物とたべもん 八尾を沸かせた人々」(八尾市観光ボランティアガイドの会)【2015年度と思われる。】

No.2023-102:情報紙「YICだより!」

2013年4月・7月~9月、2014年2月~5月・8月・11月、

2015年2月・4月、2016年2月・6月~10月・12月、

2017年1月~3月、2017年5月~9月・11月~12月、

2018年1月~10月・12月、2019年1月~12月、

2020年2月~5月・8月~12月、2021年1月~3月

No.2023-104:情報紙「すみれだより」No.40~41・43~49・58~63・66・68・69・94~103・臨時号・104~112・114~117・臨時号・118・121・123・126~130「えいぷりる10」No.61~63

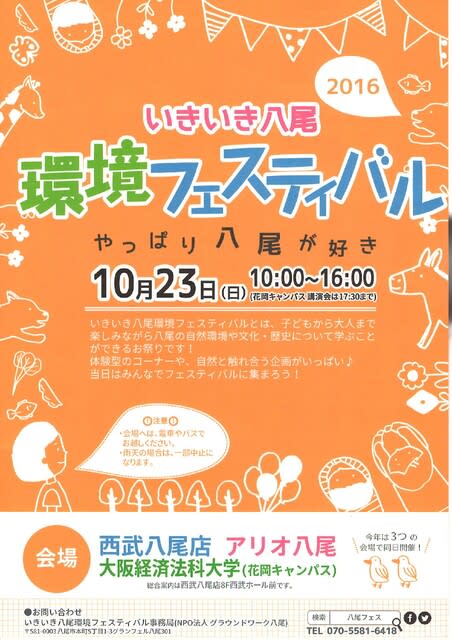

No.2023-108:情報紙開催ちらし「いきいき八尾環境フェスティバル2015」

No.2023-109:情報紙団体紹介パンフレット「環境アニメイティッドやお」発行:2010年度以降

No.2023-110:情報紙パンフレット「いきいき八尾環境フェスティバル2016」

No.2023-113:書籍「中小事業者の役割と「三方よし」の経営(著者:NPO法人自然環境会議八尾事務局長 宮川晃)

No.2023-114:論文集「生物多様性の維持と保全 タナゴ塾2008年度論文集」NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会・大阪経済法科大学法学会(2009年9月30日発行)

No.2023-119:ちらし「いきいき八尾環境フェスティバル2010」Vol.63(環境アニメイティッドやお)

No.2023-122:冊子等「第6回 全国タナゴサミットin八尾~タナゴの保護とふるさと再生~」(NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会)

No.2023-123:冊子等「手わたそう!『キンタイの水宇宙』を子どもたちへ」(八尾ライオンズクラブ・NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研修会)

来館での持込、取材時の配布物として収集、自宅保管分を提供など、皆様の培ったものを共有することが出来ました。

これで、後世につながって行ければと思います。

最後まで、ご覧いただき、誠にありがとうございました。

こんにちは。つどい業務責任者の新福(しんぷく)です。

今回は、11年4ヶ月続いた「中環の森」での「つどい体験会」をまとめさせていただきます。

なぜ今回で最終回なのか?

- 共催団体である「エコロジー美園小」が活動休止により、本日4月7日をもって、中環の森での「つどい体験会」が終了しました。

- 「エコロジー美園小」は少子化もあり、子どもの参加が以前より大分減少しているともお聞きしています。またお世話する親御さんも減っているとも思います。

- この原因で言えば、地域活動団体である「子ども会」が解散している点も同じ原因かもしれません。

- また市民活動団体が高齢化により解散や休会するのも、新しい方が参加されない点では共通していますね。

- 「エコロジー美園小」は、美園小学校PTAの部会です。今後はPTA部会ではなく、PTA本体での活動に移行予定だとお聴きしております。

今回は菜の花のお花見をいたしました。

「中環の森」で共催している「つどい体験会」とは

- 「つどい体験会」は、2012(平成24)年12月からスタートしました。

- 当初は、つどい主催の「広がり交流会」として協働によりスタートしております。

- 中環の森での「つどい体験会」は、次の3団体の共催と2団体の協力により実施して来ました。

共催

・「特定非営利活動法人自然環境会議八尾」

・「エコロジー美園小」

・「つどい」

協力

・「特定非営利活動法人河内木綿藍染保存会」

・「美園小学校区まちづくり協議会」

・「特定非営利活動法人八尾市観光ボランティアガイドの会」

「特定非営利活動法人河内木綿藍染保存会」は途中から共催いただいており、河内木綿の栽培や伝承について携わっていただきました。

「美園小学校区まちづくり協議会」が「特定非営利活動法人河内木綿藍染保存会」から河内木綿の栽培等を引き継がれ、現在でもご協力いただいております。

この現地で採れた菜種油を使った、恒例の天ぷらの試食をしました。

胃にもたれず、おいしいんですよ💛

これまでの経過

◆概要◆

- 「中環の森」は大阪府八尾土木管理事務所の管轄です。

- 「中環の森」は当初はモノレールが建造され開業される予定でした。

- しかし、八尾市内まで延伸されることがなくなり、小鳥が回廊できるように緑の回廊として「中環の森」が誕生しました。

- 北から「服部緑地」「鶴見緑地」「久宝寺緑地」「大泉緑地」を通過・近接する中央環状線にある「中環の森」はまさに小鳥が回廊するに最適です。

- 「佐堂東」交差点付近から北へ向かって東大阪市との境界線までの間が活動場所としております。

- 八尾市域においては大阪府とのアドプトロード契約により下記の市民活動団体が栽培し、緑の回廊をされておられました。

・「特定非営利活動法人河内木綿藍染保存会」→春から秋にかけて河内木綿を栽培

※ 現在は「美園小学校区まちづくり協議会」が「特定非営利活動法人河内木綿藍染保存会」から河内木綿の栽培等を引き継がれて現在に至ります。

・「特定非営利活動法人自然環境会議八尾」 →冬から春にかけて菜の花を栽培。

(両市民活動団体は、つどい登録団体)

◆開催のきっかけ◆

- 2012(平成24)年12月から「つどい」主催の「広がり交流会」を年3~4回開催したのが始まりです。

つどい登録団体「特定非営利活動法人自然環境会議八尾」さんが大阪府とのアドプトロード契約により、菜の花栽培をされていました。 - この場所は「佐堂東」交差点から現地が見えること、美園小学校の児童の通学路として、季節に応じて河内木綿や菜の花をよく目にしていました。

- しかし小学校の授業以外では、現地には入れなかったんです。

- つどい業務責任者が、以前から美園小学校PTA部会であり、環境省こどもエコクラブに登録している「エコロジー美園小」とのつながりがありました。

八尾北高校のビオトープ体験にも参加をされており、つながりがあったからです。

もっと近くにある「中環の森」をご紹介したのが、この「広がり交流会」(現在は「つどい体験会」)のはじまりでした。 - これは、身近で新しい活動先としてご紹介し、地域活動団体と市民活動団体が共に菜の花や河内木綿の栽培を体験する場として開催を行って来ました。

- 2019年度頃に、河内木綿の栽培の担い手不足により、美園小学校区まちづくり協議会が栽培を担う事になり、「つどい」は、美園小学校区まちづくり協議会とのつながりがさらに深まりました。

これまでの経過は幾度となく「つどいブログ」に掲載をしております。

つどい登録団体紹介ページに「自然環境会議八尾」のページを設けており、そこに過去の記事を掲載しております。

▼これまでの「中環の森」での活動の様子が良くわかりますよ!ご覧くださいね(^O^)/▼

つどい登録団体紹介ページ「特定非営利活動法人 自然環境会議八尾」

虫取り網で虫を探しているエコロジー美園小の子どもたち。

最終回の活動:菜の花のお花見の前に「タンブラーづくり」

横文字の弱い私には「タンブラー」の言葉に馴染みがなく、お尋ねしました。

「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」と思いながら。

長いコップみたいなのがタンブラーなんですね。気にかけていませんでした。

「横文字弱いんです~。」って言うてたら、「コップも横文字ですよ。」って言うてくださり、

私のアホさが露呈してしまいました( ゚Д゚) 天然でんねん(^O^)/

自虐ギャクに自虐ボケになってしまいましたね。テヘ💦

タンブラーづくりに取り組む少年達。

「大きくなったなぁ~。」と思って、保護者に尋ねたら「みんな中学1年生になりました!」って。

そんなに時の流れが経ったのか、なんて思いました。

2018年度に森川紙器さんへ紙灯ろうの製造を見学に行った時は、幼稚園か小学1年生やったんですから、早いものですね。

3月でエコロジー美園小を卒団され、中学生としてOBとして参加です。

みんな、ありがとうございました。元気でお過ごしくださいね。お世話になりました。

かつて紙灯ろうの製造に工場見学に行った記事もご覧くださいね(^O^)/

▼つどいホームページ トピックス▼

「思い出ができた!楽しかった!貼り箱体験「塗り箱・貼り箱の見学会」

中学1年になった友澤さんの息子さんからいただきました。

なんや気ずつないので、これも大事に職場の机に置いておきますね。

数年前にエコロジー美園小の子どもたちからいただいたエコバッグも大事においております。

エピソード(こぼれ話)

このエコバッグは活躍をしておりまして・・・

「FREEバッグ事業」実施団体である「創造者(ツクルモノ)」さんに、

「消しゴムハンコ」及び野菜を切った口をハンコにスタンプした「エコバック」を貸出したんです。

昨年の11月と今年の2月に2回貸出をして、主催者及び来場者への支援につながりました。

「エコバック」は中環の森で活動していた「エコロジー美園小」の児童が卒団する際に

感謝の印に提供してくれた分を活用させていただきました。ありがとうございましたm(_ _)m

▼エコバッグの写真は、下記のつどいブログ記事からご覧くださいね(^O^)/▼

春ですね「旅立ち」と「新しいスタート」【つどいスタッフとエコロジー美園小】

スペシャルサンクス!携わってくれた皆様(一部の方のみご紹介)

「特定非営利活動法人自然環境会議八尾」「エコロジー美園小」「つどい」の3団体の共催で、これまで活動をしてきました。

また協力団体として「特定非営利活動法人八尾市観光ボランティアの会」も助けてくださいました。

さらに河内木綿では「特定非営利活動法人河内木綿藍染保存会」と後継団体として「美園小学校区まちづくり協議会」さんに携わっていただいております。

その中から、当日来られていた数名をご紹介させていただきます。

高木会長の写真を撮影し損ねました。ごめんなさいm(_ _)m

これが事実上の最後の全体の集合写真になりましたね。

一番左の男性が自然環境会議八尾の宮川さんです。

宮川さんのご理解と共感により、子どもたちに伝えて行こうと思っていただき、ここまで続いて来れました。

本当にありがとうございました。お世話になりました。

この日の参加者 28人でした。ありがとうございました。

・「エコロジー美園小」:子ども14人・大人8人(子ども・大人問わずOB含む)

・「美園小学校区まちづくり協議会」:1名

・「特定非営利活動法人自然環境会議八尾」:4名

・「つどい」:1名

塚口先生。

八尾北高校の元教頭先生で、八尾北高校でのビオトープ活動では、本当にお世話になった方です。

また、近年は「特定非営利活動法人自然環境会議八尾」に参画され、この「中環の森」に参加されるようになりました。

「環境アニメイティッドやお」の事務局時代から、どこかで気にかけていただきました。

本当にお世話になりました。ありがとうございました。

竹元さん。

当時、「エコロジー美園小」の代表として、八尾北高校のビオトープ活動をご紹介させていただき、

現地まで見に来られ検討した結果、長期に渡り八尾北高校のビオトープ活動に継続して参加をしていただきました。

それから、「エコロジー美園小」に「中環の森」を紹介させていただいたことで、こちらも継続して参加をしていただきました。

エコロジー美園小として身近な所に活動場所が2つも出来たことに、遠方まで連れて行くことが減り、肩の荷が下りて、少しはお助けできたのではないかと思っています。

年代は私より一回り上ですが、私が市民活動とその支援に携わり始めた頃と同じ頃に、美園小学校区の地域活動に竹元さんも携わりだしました。

人生は先輩なのですが、市民活動においての意味では、同期の気持ちでした。

私の様に若い頃から市民活動とその支援に携わらせていただいた身なので、同期不在で孤独でしたから貴重な方でもありました。

また少し先輩ですがFMちゃおの鈴木さんの存在がありましたね。

本当に、お世話になりました。ありがとうございました。

自然環境会議八尾の溝口さん。

久々に現地に参加をされました。

久々過ぎて、物忘れがひどい私も名前が飛んでしまいました。

なんせ懐かしかった。この方も色々とお手伝い等で助けていただきましたね。

ありがとうございました。

エピソード(こぼれ話)

八尾で「廃食油キャンドルづくり」を広めたのは「特定非営利活動法人自然環境会議八尾」

2009年度に解散しましたが当時、私も理事兼事務局長だった「特定非営利活動法人グラウンドワーク八尾」の立場として、

亀井小学校で開催された「フェスタ亀井」で、「廃食油のキャンドルづくり」を始めたが、八尾では初めてだったと思います。

その時からかなぁ。「自然環境会議八尾」の皆さんに「廃食油のキャンドルづくり」をしてもらうにあたり、

八尾市立リサイクルセンター「めぐる」で工房の教室として「廃食油のキャンドルづくり」を担当していただきました。

当時は「自然環境会議八尾」さんはノウハウをお持ちではなかったので、私も大阪市内で携わっていた

「特定非営利活動法人ごみゼロネット大阪」が「廃食油でのキャンドルづくり」を展開しており、

大阪市立港区にある市岡小学校で課外授業をしていた時に、足を運んでくださりました。

現地視察まで来て下さり、自分たちでも出来ることがわかり、立ち上げていただきました。

おかげさまで八尾で「廃食油でのキャンドルづくり」を広めてくださりました。

気が付けば、協働をしていたこと、自然環境会議八尾と言えば「菜の花」か「廃食油のキャンドルづくり」になったかと思います。

広めてくださった団体です。本当にありがとうございました。

自然環境会議八尾の神田(こうだ)さん

いつも寡黙に菜の花の栽培をしていただいております。

この方が居てたから、「中環の森」での菜の花栽培は、今日まで続けて来れました。

神田さんの存在を私でも詳しくない中、参加者はもっと知らなかったと思います。

縁の下の力持ちで、ずっと支えていただきました。本当にありがとうございました。

いつまでもお元気でいらしてくださいね。本当にお世話になりました。

左が阿瀬さん。右が先ほどご紹介した竹元さん。

この現地で見るこのおふたりの笑顔も今日が最後です。

今後はOB会で、この現地活動に携われたらって仰っていました。

「つどい体験会」として、「つどい」は環境活動ばかり支援をしていて、

他の事も支援をしてくださいと委託元からの指導があり、当時、「中環の森」から

手を放しなさいと言われてた時期がありました。

左の阿瀬さんが、主体的になって、子どもたちも保護者もこの現地で遊んでいただいてから活気が出ましたね。

「自然環境会議八尾」の宮川さんも直接、「エコロジー美園小」とやり取りをしていただき、「つどい」は当日に

間接的に携わる程度になりました。この方々の主体性があったから、今日まで続けてこれました。

続けて良かったと思った時でした。本当にありがとうございました。

当時の心境をまとめたブログ記事です。こちらをご覧くださいねm(_ _)m

▼つどいブログ▼

「菜の花」で地域と学校と多世代がつながるコラボ【エコロジー美園⼩&⾃然環境会議⼋尾】

少子高齢化・ライフスタイルの変化・価値観の変化 様々な要因があるのでしょう

令和に改元されて今月末で丸5年になります。

昭和から平成に改元された時に大きく社会が変化したように、

平成から令和に改元される際にも、社会は大きく変化するだろうと思いました。

まさか衛生面では疫病としてコロナ禍で活動が自粛するとは予想だにもしませんでした。

市民活動の状況も大きく変わりました。

これまで第一線で活動していた市民活動団体の方々が高齢化で解散や休会。

以前から叫ばれていた若年層が参画しないのは、個別で団体を結成しネットワーク型で活動される中、

階層型組織である従来の地域活動団体や従来の市民活動団体に参画することは少なく、活動の減少の一途を辿っています。

ライフスタイルの変化で、定年退職が延長され、高齢者層も市民活動といった社会貢献活動に参画する機会も減少。

中年層も共働き世帯が多く占める中、市民活動といった社会貢献活動に参画する機会も減少。

価値観の変化もあってか、公益活動・社会貢献活動・ボランティアと言った活動に参画する方も総じて減少しています。

何かがマッチングしない要因があるのか、参画が進まないのかもしれません。

その現象が大きくあらわれた5年間だったように思います。

特に子ども会のような少子高齢化、親御さんがお世話まで出来ない現状もあり、今回、終了となりました。

多様化と共通認識

多様化と言う中で、バラバラな多様化が進んでいるように感じます。

扇の要のように共通認識があって、開いた扇が多様性であるはずだと思うのですが。

共通認識と言う「ひとつにつながる」「ひとつになる」というものがないというのが、社会問題や地域課題の改善や解決につながりにくい要因になっているように感じます。

協働の面でもシンボルを持つことが、「この指とまれ!」になり、多様な活動主体が連携・協働につながると言う事例は聞きます。

果たして八尾のシンボルは今、なんでしょうか。また、共通認識とは何かが必要だと思います。

「少年よ大志を抱け」

市民活動団体の目的は、公益を生み出すことです。

公益とは、不特定多数に利をもたらすこと。または不特定多数の方々のお役に立つことです。

社会問題・地域課題の改善・解決を善とすると言う表現もできます。

共通認識もシンボルも、公益を生み出すための大志を抱くものが必要でしょう。

大志とは「社会や人々のお役に立つこと」です。

「少年よ大志を抱け」とアメリカの教育者クラーク博士が札幌農学校を去る時に学生たちに残した言葉です。

今では死語になっているのでしょうか。

この志が、地域のためなのか、日本のためなのか、世界のためなのか、人類のためなのかと、大きくくなればなるほど大志といえるのでしょう。

この5年でこの大志を抱くものを探究出来て来なかったのかもしれません。根を深めることが出来ず、枝葉が中心になっているのでしょう。

楽しいから、好きな事が出来るからと言う自分の思いや個人の目標を実現する世界は、本来の市民活動ではないのでしょう。

その共通認識の提示や啓発が「中間支援」の役割のひとつでもあると思うのです。

この点での「人づくり・人育て」が出来なかったのです。

今回の終了は、その点が出来なかったのが、反省でした。私の力不足です。

物やサービスが見えないなかで、とても分かりにくい世界です。

無謀で、とても難易度の高い、至難であると、いつも思わせていただいております。

最後にFMちゃおさんが閉局イベントでのメッセージとして「未来を信じて、使命感で26年走り続けた」という言葉が今も残ります。

震災時・災害時の被災者・市民の支援がFMコミュニティ局の使命です。

「命が一番大切である」ことを使命として伝え続けることで、明るい未来になると信じておられたと思います。

このような大志を抱き、必ずそうなると信じる心が必要なのだと思います。それを啓発・広げ・深めることが難しかったのかもしれません。

ますます、中間支援として啓発するレベルは究極になるばかりです。すごいお役をいただいております。

皆様、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

みなさま、こんにちは。

つどい業務責任者の新福(しんぷく)です。

今日は、業務責任者として、嬉しい出来事がありましたので、お届けします。

10年前に会議室・執務室がリフォームされた時から、綺麗に保っていたことが評価されて、

LED照明器具へ取替工事をしていただきました。

八尾市では、すでに市役所本館では工事が進んでいるそうです。

来年2月までに市役所本館・西館以外での分室・公共施設でもLED照明器具の取替工事を

完了する予定だそうです。

その取替工事として、「つどい」が入室しているこの建物(八尾市役所北分室)が

一番目に選んでいただきました。本当にありがたいです(#^^#)

LED照明器具の取替工事とは?

事業所の事務所やご家庭も、照明と言えば、長年、蛍光灯でした。もっと昔は白熱電球でしたね💦

私が子どもの時には、丸菅の照明はすでに蛍光灯でしたが、電球はまだ白熱電球でした。

夏祭の夜店で白熱電球を見かけたらええぐらい、今では珍しくなりましたね。

さてさて、その蛍光灯も、2027年に「水銀に関する水俣条約」により、蛍光灯の生産と輸入が2027年に禁止になるようです(@_@。

参考ホームページ:アイリスオーヤマ「蛍光灯から直管LEDランプへ安全にLED化する方法とは」

蛍光灯には水銀がわずかですが入っています。蛍光灯とその水銀のリサイクルは以前から進んでいて、日本のほとんどの蛍光灯のリサイクル先としては、

長年、野村興産株式会社さんがご対応されていました。

私も、ごみ減量の活動・情報提供など支援をさせていただく小さなNPO法人に携わっていた頃、見学会で大阪市にある関西工場まで見学に行かせていただきました。

インターネット:野村興産株式会社ホームページ「使用済み乾電池・蛍光灯のリサイクル」

インターネット:野村興産株式会社ホームページ「関西工場」

蛍光灯でも、白熱電球に比べると大幅に消費電力を減らす事ができますが、現在はLEDも大分普及し、LEDランプの方がより消費電力を減らすことが出来ますね。

「つどい」でも2020年2月から独自に2階会議室(大)を除いて、直管も電球も蛍光灯からLEDに取り替えました。

さあ、これで省エネに貢献できるなぁと思っていたら、なんと、蛍光灯の直管を入れていた照明器具のままでは、消費電力がそんなに減らないことを

あとで設備関係の方から教えていただき、ゾッとしてしまいました。ムンクの叫び( ゚Д゚)の心境でした。

消費電力をさらに落とすには、照明器具ごと取り換えてLEDを入れた方が良いようですね。

まぁ、少しだけでも省エネになっているなら、まぁ良しと言い聞かせながら、2年10ヶ月が経とうとしていた時に転機が訪れます(@_@。

なぜ、一番初めに工事に取り掛かってくれたのか?

答えは、下の写真にありますm(_ _)m

2013(平成25)年4月7日撮影。リフォーム直後の写真です。

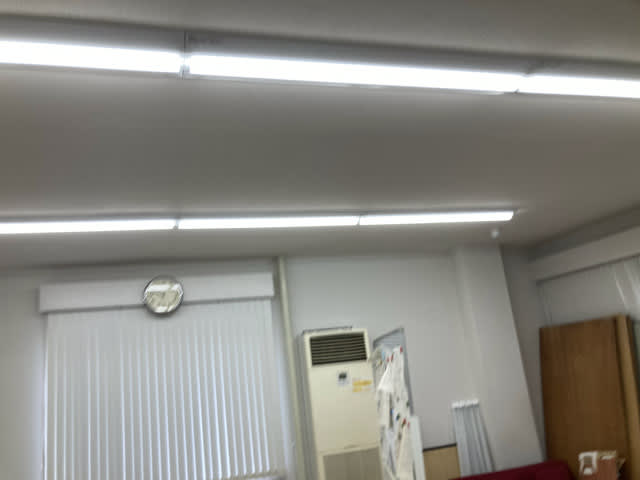

2023(令和5)年7月29日撮影。リフォームから10年、大きな汚れはありません。

この10年間、柱は机をぶつけて化粧部材が損傷して養生テープで保護していますが、

それ以外、大きな汚れや損傷がありません。経年変化でもう少し劣化しても良い所でしょうが、

それもあまり目立ちません。エアコンが経年変化で黄ばんでいる違いがわかる程度です。

10年前、リフォームで見違えるほどきれいになったことがとても嬉しかったんです(*^_^*)

綺麗なカーペットを敷いていただき、空調機器も冷房・暖房の効きが良くなって、見違えるほど生まれ変わりました。

だからそこ「大事に使いたい!」という思いから「リフォームしたカーペットなどを汚したくない!」

そんな思いでした。

清潔に保てた理由:年月が経てばわかるその効果!?

その想いをすぐに実行に移しました。

それが、スリッパでの入室を徹底したことでした。

残ってたロッカーを使って、下足を履き替えていただき、スリッパを用意して入室をお願いしました。

これ以上汚さないためにも税金を投入しないためにも、スリッパを置いて上履きにして、出来るだけ汚さず長く使いたい。

その想いが、1年、3年、5年、10年と時が経つほど、その効果が意義が目に見えて来たのです。

御陰様で、一度もカーペットの取替はしていません。

ランニングコストは、数年に1回、使い古したスリッパを交換するだけで済みました。

また、月曜日、火曜日の休館日は、つどい委託元の市民ふれあい課(現在の、コミュニティ政策推進課)

であるコミュニティ推進スタッフさんたちも、上履きを使っていただき、この会議室を綺麗に利用してもらっています。

つどい登録団体をはじめ、皆様が、大切に使っていただいた証です。本当に、ありがとうございます。

利用していただいた方々が「有難いなぁ」と思いながら、会議室を大切に使っていただいたお蔭様何です。

自分事として大切に使っていただいたからなんです。他人事になっていたらこれだけ綺麗に保てないんです。

「つどい」を大切に愛していただいていることで、綺麗に使っていただきました。本当にありがとうございました。

2013年4月7日撮影。当初は2階ホールの奥に置いておりました。

2023年12月20日撮影。設置直後から、現在の場所に移動し、

今も現役です(*^_^*)

上段をスリッパ置きにし、下段を下足に分けております。

3Sの整理のS、整頓のS、清掃のS。その清掃の一部である清潔につながっております。

ロッカー君、スリッパ君、あんた達ええ仕事してくれて、ありがとう(^O^)/

現地を見て経過を知った八尾市総務課が動いてくれた!?

この夏に、久々に照明器具から安定器・コンデンサーから液漏れがあり、

その対応で何度も管理センターさんに来てもらいました。

現状を調べてもらいました。

1階の執務室の照明器具は、ほとんど、器具のそこには黄色い液体がドロッと

溜まっていました。

まぁ、液漏れはPCBではなかったことから、応急処置として拭き取り・除去で

対応することになりました。

今後、照明器具ごとLEDに取替工事を行う予定であることをお聞きし、それまでは

上記の応急処置で対応することになりました。

以前の「つどいブログ」でもご紹介しております。

(下記のリンクの記事をご参照くださいね)

つどい業務責任者のひとりごと(移転と今後について考える)

そして、この11月から急展開になります。

蛍光灯の照明器具から液漏れがして床のカーペットが汚れた状態を見た八尾市総務課さん(建物管理の部署)が

「この綺麗に使っていただいている会議室や執務室を照明器具の液漏れで汚したくない。」と思っていただき、

予算が執行できるようになったことから、急遽、トップバッターでこの建物の照明器具の取替工事になったんです。

10年前にリフォームをされた建物管理の部署である八尾市総務課さんが

綺麗に維持していただいたことに感銘を受けていただいたからです。

「リフォームをして良かった(*^_^*)」と現在の担当者の方が本当に

実感していただき、仕事冥利に尽きる思いになられたようです。

何が言いたいかと言うと、「つどい登録団体」「つどい委託運営団体」など

「つどい」を愛する方々が大切に使っていただいたことで、今回の照明器具の取替工事になったんです。

「つどい」を大切に愛していただいたことで、その愛が光になったんです(*^_^*)

また、2020年2月から「つどい委託運営団体」として積極的にLED蛍光灯に交換をし、

1階の執務室、2階の会議室(中)【現在は、新福が駐在】、トイレをLED蛍光灯に交換した

ことも評価していただきました。2年10ヶ月間、わずかではありますが、節電・省エネに

貢献をさせていただきことも取替工事を進める中で考慮いただいたようです。

環境活動とその支援をさせていただいた人間として、これもとっても嬉しいことでした。

重ねて、ありがとうございます。

長くなりましたが、これがLED照明器具の取替工事が一番になった評価と理由です。

日々の積み重ねが大切ですね。KES環境マネジメントシステムで指標化していたら、もっと

数字でもわかったかもしれませんね。

今後は、どれだけ消費電力が節約できたのか、省エネ出来ているのかが楽しみです(*^_^*)

そして、電気工事が終了した様子がこちらです(*^_^*)

1階 執務室です。照明器具ごとオールLEDです(*^_^*)

2階の会議室(中)です。現在は、新福の駐在場所になっております。

2階の会議室(大)です。ピッカーと光が眩しい(/ω\)

1階給湯室の写真です。奥の印刷室も、近くのトイレもすべてLED照明器具になりました(*^_^*)

本日の会議室(大)の写真です。

2023(令和5)年7月29日撮影。蛍光灯だったころ【上掲】

2013(平成25)年4月7日撮影。【上掲】

つどいが移転するまで、数年先ですが、これからも大切に尊んで使わせていただきます。

また移転することになっても、大切に使っていただきましたら、嬉しい限りです。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました(*^_^*)

こんにちは。

つどい業務責任者の新福(しんぷく)です。

この取組みを再開したいきさつ・・・

来年2024年10月1日で「つどい」が開設されて丸20年になります。

それにあたって、これまで「つどい」を愛し、支えてくださった

「つどい登録団体」として登録される市民活動団体の皆様に、

何か恩返しが出来ないかと思いました。

もちろん、活動休止や団体を解散してしまった市民活動団体の

皆様にも恩返しをしたいと思っておりました。

そんな中、たくさんいただいた市民活動団体の記念誌や広報紙などが

「つどい」には保管していました。

この記念誌や広報紙なども貴重な情報であり、貴重な記録や歴史です。

この記念誌や広報紙などを多くの方が訪れる公共施設に寄贈することで

お役に立てるのではないか。恩返しになるのではないかと思いました。

約5年振りに試験的に行って以来、そのままになっていました。

この9月にこの業務を本格的に再開しました。

この業務を取組む目的・・・

この取組みの目的は、これまでの市民活動を知ってもらう機会にしたい。

そして、これから市民活動を始める方の研究材料になってもらいたい。

そんな思いで、この郷土資料を八尾市立図書館へ寄贈しております。

今回はどんな広報紙や記念誌が寄贈出来たのか。

9月に追加分を入れて51点を寄贈しました。

その中で専用のファイルに綴じられ開架図書として

郷土資料コーナーに11点がお披露目出来ることになりました。

表紙の写真とタイトルと発行元を活動分野別で簡単にご紹介いたします。

保健・医療・福祉関係

冊子「設立30周年記念誌:なごみ特別号」

(大阪府高齢者大学同窓会八尾)

2017年10月27日発行

冊子「結成30周年記念誌」

(八尾市ボランティア連絡会)

2014年6月発行

学術・文化・芸術・スポーツ関係

冊子「八尾(やつお)」(高安ルーツの能実行委員会)

2023年3月16日発行

冊子「八尾の史跡説明板銘」

(やお歴民友の会石造物部会)

2015年5月31日発行

冊子「やお歴民友の会20年のあゆみ」

(やお歴民友の会20周年記念誌発行事務局)

2013年12月31日発行

環境保全関係

冊子「八尾北ビオトープの10年(ビオトープ整備活動10周年誌)」

(大阪府立八尾北高等学校ビオトープ委員会)2017年10月発行

16年に渡って活動されましたが昨年3月でピリオドを打ち、記録のみになりました。

担当された塚口先生は寄贈することは恥ずかしいとは言うておられましたが、

これからビオトープ活動をされたい方への参考資料・研究材料となればと思い

寄贈させていただきました。八尾市立図書館の方も貴重な資料ですと喜んでおられました。

「つどい」にはまだ保管していますので、必要な方には差し上げます。

冊子「環境アニメイティッドやおの歩み設立10周年記念事業記録冊子」

(環境アニメイティッドやお)2015年9月1日発行

協議会名称が変わりましたが、設立当時の創成期の理念が承継されていることを祈ります。

私個人としては、それを承継した数少ない人間かもしれません。

少なからず、設立当初の人達の思いや意志、志を引き継いだ一人だと思います。

そんな人間も、もう私が最後でしょうね。

また、私的利用だと批判をされるかもしれませんが記録に残します。

ちなみに退職後のため、この冊子には全く携わっていません。

2007年の冬に森林整備の際にこの表紙を写真を撮影したのは私です。

これも記録に残しておきますね。

激動だった創成期に事務局として携わった5年間は、もう二度と私には

再現をすることは出来ません。

ありがとう「環境アニメイティッドやお」そしてさようなら。

子どもの健全育成

広報紙「やんや情報 Vol.106」(親と子のいんた~ねっとYAO)

2019年春発行:2019年夏発行

過去の分で八尾市立図書館に寄贈していなかったら、今後も寄贈出来るかもしれませんね。

冊子「八尾市ボランティア教育振興会発足40周年記念誌

支え合う社会をめざして」

(八尾市ボランティア教育振興会)2022年6月26日発行

冊子「八尾市ボランティア教育振興会発足25周年記念

広げようボランティアの輪!育てよう子どもボランティア!」

(八尾市ボランティア教育振興会)2006年発行(推測)

冊子「八尾市ボランティア教育振興会発足20周年記念

ボランティア活動のあゆみ」

(八尾市ボランティア教育振興会)2001年1月発行

まちづくり関係

冊子「まち研NPO発足10周年記念誌」

(NPO法人八尾うまいまちづくり研究会)

2010年4月23日発行

この法人こそ、本当に寄贈すべき八尾の建物・まちづくりの

関係で貴重であり豊富な資料やデータがたくさんございます。

DVDの様な電子媒体での保存でも良いので、なんとか八尾市立

図書館に寄贈して、様々な八尾の歴史資源を市民の皆様に

ご覧いただきたいですね。八尾の歴史資源の宝庫ですよ。

波及効果、寄贈が殺到されているようです・・・

私は20才から八尾に出入りし、市民活動に携わり22年が経ちました。

当時、学生であった者が今日まで市民活動やその支援に片隅でも携わらせて

いただいているのは、私ぐらいしか居てないようです。

22年前は、学生が携わりまたお仕事として携わる者は、現在よりも

さらに珍しかった時代です。

だからこそ、この取組に気付かされました。私しか居ないのではないかと。

それと「つどい」がこのような活動・業務を行っていることを広報させていただき、

市民の方も、寄贈された方がおられます。

市民の方も、私しか出来ない役割だと思ってされているのかもしれません。

市民の方も、自費出版されたものをたくさんお預かりされておられ、

八尾市立図書館へ貴重な郷土資料を寄贈されました。

現在、八尾図書館ではその保管作業でバタバタされておれられるようです。

お忙しくさせてしまいました。ごめんなさいね。

Facebookで投稿されていたことで、市民の方が寄贈されていることを知る事ができました。

自費出版も含めて1,000冊寄贈されたそうです。

どうか、八尾図書館さんがお困りにならないためにも、市民活動に関する書籍や

広報紙や記念誌などは、「つどい」にお問合せくださいませ。

担当の私でも思い当たる方は、お尋ねしてお預かりもさせていただきました。

これまでの市民活動を知ってもらう機会にしたい。

そして、これから市民活動を始める方の研究材料になってもらいたい。

そんな思いと目的で、引き続き、郷土資料を八尾市立図書館へ寄贈

させていただきます。

これまでに関連する記事を掲載しています。ご興味ある方は下記をクリックくださいね。

八尾図書館に活動記録を提供しよう!【地域郷土資料のご案内】

八尾市立図書館との連携【ニュースつどい:開架図書として閲覧用・貸出用に寄贈】

ありがとうございました。