今日も冬型の気圧配置が続き、北関東は季節風が強い一日でした。風がおさまった今朝は笠間で-6.4℃、下館で-6.5℃、栃木県真岡で-8.7℃と2月末にしては厳しい冷え込みとなっています。早朝に起きて気象衛星画像を確認したところ、今朝は本州の東海上にまとまった雲がかかり日の出は難しそうな状況です。そこでゆっくりと朝食をとった後、昨年に初めて訪れた栃木市の星野の里に出かけてみることにしました。今年は2月に入っても寒さが続いているためセツブンソウの開花状況が気になるので栃木市観光協会のHPを参照したところ、咲き始めという情報が掲載されていました。南東斜面に群生地が位置するため午前中の早い時間がベストです。しかし9時前は気温が氷点下で寒さのために開花していない可能性があります。そこで、時間稼ぎ?のため桜川市の富谷山ふれあい公園に寄り道して富士山や奥秩父、八ヶ岳の山々の遠望を楽しんでから栃木市へ向かうことにしました。富谷山からの遠望は次の記事にまわし、まずは星野の里に咲くセツブンソウを紹介します。

今日は時間に余裕があるため、高速道路は一切使わず、カーナビの指示に従い、ほぼ北関東自動車道に沿って一般道を西へ向かいます。星野の里の到着は9時30分。気温は2℃と朝の寒さが残り、北西の季節風が吹き付け真冬並みの寒さです。駐車場には5台先客がいました。

訪れた星野の里は、三峰山のふもとに位置するセツブンソウの自生地です。セツブンソウの自生地は全国的にも珍しく、その群生の規模は日本一。自生の北限といわれています。

四季の森の入口。梅の開花が遅れていて終盤を迎えたロウバイの花が目立ちます。

ロウバイの花をズーム

まずは北側の群生地を歩きます。目的のセツブンソウは、ちらほら咲き始め。昨年同日(2月23日) に訪れたときは数多くの花が咲いていました。今年は寒さの影響で遅れているようです。

ここ星野の里では、2cm近いサイズの大きな花が咲きます。東京で見るセツブンソウより一回り大きいです。

福寿草の蕾をバックに1枚。今日は風が冷たく福寿草は全開にならないかもしれません。

南東向きの日当たりのよい斜面では咲き揃っていました。

ロウバイは終盤ですが、それに続く梅の開花が遅れています

南側の日当たりのよい場所へ向かいます。カメラマンが撮影中です。

斜面一帯に咲くセツブンソウです。佐野市から栃木市にかけては石灰岩で覆われ、セツブンソウの生育に適しているそうです。

四季の森よりも日当たりが良く、こちらでは、ほぼ見頃となっていました。

踏み込みはできないので、手を伸ばしてコンデジでズーム。

満開のソシンロウバイ

セツブンソウの群生地を歩いた後、星野の里を散策してみました。案内図です。

近くに星野遺跡があります。昭和40年の発掘調査で、縄文時代前期、中期の住居跡など7戸が確認された場所で、発掘調査跡地を遺跡公園としました。ここでは縄文時代の住居が復元されています。左側は縄文時代前期の竪穴式住居、右側は縄文時代中期の竪穴式住居、奥は縄文中期の貯蔵庫です。星野遺跡で発掘された土器や石器も展示されていました。

大応寺の本堂横にある斜面の山林の中には、小山芳姫の御堂があります。 芳姫は南北朝時代の武将・小山義政の正室です。 小山義政は鎌倉公方・足利氏満による追討を受け、粕尾城(現在は鹿沼市口粟野)で籠城し敗退した後に自刃。 芳姫は粕尾城に向う途中で道案内の者に殺害されました。

星野の里を散策後、再びセツブンソウの様子を見に行きます。

北西から吹き付ける季節風が冷たい中、太陽の方向を向いて元気いっぱいに咲いています。

四季の森で咲き始めた福寿草の様子を再び見に来ました。30分前に比べてかなり花が開いています。間もなく日影に入ってしまうため、寒さのために蕾を閉じてしまうのではないでしょうか。

星野の里のセツブンソウは気温が上がる今週末から見頃となり、福寿草もあちらこちらで咲き始めそうです。

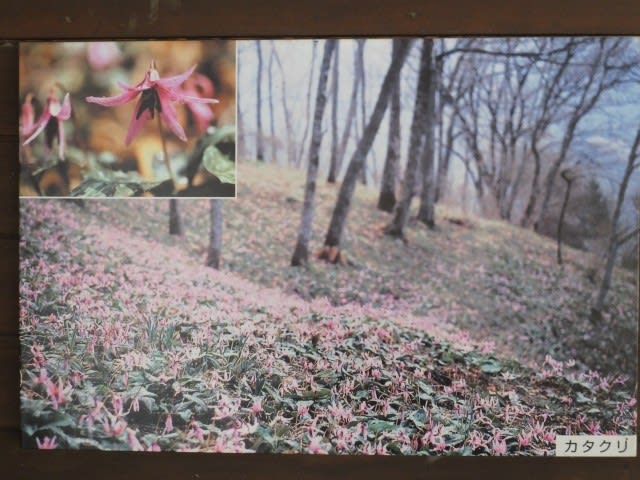

そして4月になると、近くの梵天山の山裾でカタクリの花が咲くそうです。紹介されていたパネルを撮影してきました。地元笠間の吾国山の群生地のようです。機会があったら訪れてみたいです。

参考に昨年2月23日に訪れた星野の里の様子を紹介しておきます。

栃木県星野のセツブンソウ群生地 2021.2.23 - ウリパパの日記

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます