昨日は休暇を取得して磐梯山を登ってきました。目的は山頂で見頃を迎えたバンダイクワガタの花です。今年の東北の山々は残雪が多く、磐梯山の山開きは例年5月の第4週から6月15日(今週の日曜日)に延期されたようです。6月の暑さ続きで遅れていたバンダイクワガタの開花も急ピッチで、予想通り山頂付近でも開花が進んでいました。一方、登山道沿いではサンカヨウの花が2か所で咲き残っていました。雪融けが遅れた影響でしょう。

以下は下記記事を参照ください。

昨日は休暇を取得して磐梯山を登ってきました。目的は山頂で見頃を迎えたバンダイクワガタの花です。今年の東北の山々は残雪が多く、磐梯山の山開きは例年5月の第4週から6月15日(今週の日曜日)に延期されたようです。6月の暑さ続きで遅れていたバンダイクワガタの開花も急ピッチで、予想通り山頂付近でも開花が進んでいました。一方、登山道沿いではサンカヨウの花が2か所で咲き残っていました。雪融けが遅れた影響でしょう。

以下は下記記事を参照ください。

トウゴクミツバツツジが満開の竜頭の滝に続き、高山を目指します。 竜頭の滝から標高1667.5mの高山へ登り、中禅寺湖へ下り、北岸の遊歩道を集会するルートです。

以下は下記記事を参照ください

ゴールデンウイーク前半は好天に恵まれ、爽やかな陽気が続いています。昨日の八王子は朝方6.4℃まで冷えこんだものの日中は23.8℃と快適な一日。ところが奥さんはカレンダー通りの仕事です。平日の休日はとても貴重で、相続関係の手続き(証券会社等)は5月2日に集中させたので終日フリータイムとなりました。前日は奥高尾を歩いたので、もう少し標高の高い檜原都民の森までハイキングに出かけることにしました。

以下は下記記事を参照ください

秋の空気に覆われて冷え込んだ昨日朝は、笠間で6.4℃、大子町で4.4℃、水戸で7.8℃まで冷え込みました。今年は、仕事の都合がつかずに紅葉を見に出かけていなかったので、週明けの昨日、思い切って休暇を取得して那須へ遅い紅葉を見に出かけてきました。先週末からの寒波で、朝日岳から三本槍岳にかけての稜線は初冬の雰囲気。先週見頃を迎えていた姥ヶ平の紅葉も、ほぼ終わっていました。登山道には霜柱や氷が目立ち、朝日岳の北斜面では綺麗な霧氷が見られました。

アパートを5時前に出発。峰の茶屋の駐車場には6時40分過ぎに到着しました。ところが平日というのに既に満車です。一方通行なのでいったん下り、再び折り返して少し離れた第2駐車場に空きスペースを見つけたのでそこに駐車。残り1台でした。那須の紅葉は1500m付近まで下ってきたため、大勢の登山客が早朝から押しかけているようです。

早朝は快晴。昨日の目的は朝日岳と姥ヶ平、そして最近パスすることが多かった茶臼岳に登ります。暖かい秋とはいえ、さすがに三本槍岳の紅葉は終わっていると思われるので、1900m峰で折り返すルートとしました。

7時10分に出発。気温は氷点下。駐車場から見る鬼面山の紅葉が美しく、ちょうどピークを迎えています。

那須ロープウエイ沿いの紅葉も鮮やかに色づいています。この周辺 、標高1500~1600mに紅葉前線が南下していました。

右手に朝日岳を見ながら峰の茶屋へ向かって緩やかな上りが続きます。

左手には茶臼岳。ここから山頂は見えません。

峰の茶屋から剣が峰の南側を朝日岳へ向かいます

南斜面なのでまだ紅葉が残っていました

気温は低いながらも快適な山歩き

剣が峰を過ぎてからは北斜面の岩登りが続きます。その後、稜線に出てから朝日岳へ向かいます。

朝日岳の北斜面は霧氷がびっしり。風も冷たく体感温度は-5℃を下回るのでないでしょうか。

8時過ぎに朝日岳山頂に到着。標高は1896m。茶臼岳山頂に雲が湧きあがってきました。

雲海の先に頭を出す日光連山。男体山と女峰山、帝釈山のピークです。

その西の雲海の先には至仏山と燧ケ岳(右側)。燧ケ岳は東北地方の最高峰です。

朝日岳の東を見下ろします。紅葉がピークを迎えています。

北側の眺望。こちらは快晴です。この方面までは湿った南東の空気が届かず乾いた晴天続きでした。残念ながら1900m峰から三本槍岳にかけての紅葉は終わっています。例年、この周辺の紅葉のピークは9月下旬。今年はかなり遅れたようです。

遠く、安達太良山から吾妻連山方面は手前の雲に遮られてしまい、かろうじて山頂が姿を現しています。

再び南側の茶臼岳を振り返ると、ガスが濃くなり山頂を覆ってしまいました。

山頂直下の霧氷

日陰では全ての枝が凍り付いています。気温は氷点下でしょう。

北へ続く稜線は天気が良いので、1900m峰まで足を延ばします。

途中で朝日岳を振り返ると、山頂にガスが迫ってきました。

1900m峰に到着。正面の三本槍ヶ岳にかけての紅葉も終わっています。

ここでも霧氷が残っていました

南側の眺望。これから向かう姥ヶ平方面にもガスがかかっているようです。

朝日岳を見ながら峰の茶屋へ戻ります

峰の茶屋から牛ヶ首にかけての茶臼岳西側はガスがかかり、肌寒さを感じました。牛ヶ首から姥ヶ平へ下り、ひょうたん池へ向かいます。そのタイミングで霧が晴れて、茶臼岳の山頂が姿を見せました。

ひょうたん池から見上げる雄大な茶臼岳。期待の紅葉は少し遅かったようです。終盤を迎えていました。

木道からの北西の1900m峰方面を見上げます。姥ヶ平の標高は1600m弱。標高差は300mあります。

木道から見上げる茶臼岳

姥ヶ平の広場でも記念に1枚

ここで暫く休憩します。山頂には時折ガスがかかるものの安定しているので、久しぶりに茶臼岳に登ってみることにします。天気が良さそうな北側からのアプローチとするため、峰の茶屋方面へ戻ります。

姥が平を見下ろします。正面は大倉山から三倉山の稜線でしょうか。

その稜線の先に、浅草岳と守門岳を遠望

三本槍岳の稜線の先には飯豊連峰の大日岳を遠望

左手に朝日岳を見ながら茶臼岳へ登ります。約20分の登山です。

標高が上がると三本槍岳の先に飯豊連峰が見えてきました。先ほど紹介した大日岳の右に飯豊山。

標高1915mの茶臼岳山頂に到着。ここを訪れるのは久しぶりです。山頂に近づくにつれてガスに覆われてしまい、眺望はありません。

しばらく待つと霧が晴れ、再び三本槍岳が姿を現します。

再び大日岳と飯豊山をズーム。この方面は全く雲がありません。昨日は、新潟県から日本海側の山々は天気に恵まれたようです。

茶臼岳から下る途中、紅葉の鬼面山方面を見下ろします

雲の間から日が差し込むと、山全体が赤く燃えています

朝日岳南側斜面の紅葉を左手に見ながら駐車場へ下ります

例年は9月下旬から10月上旬に那須を訪れて少し早めの紅葉を楽しむことが多かったのですが、今年はかなり遅めの紅葉登山となってしまいました。稜線では霧氷を見ることができて、そこそこ満足しました。

参考までに昨年10月3日に訪れた三本槍岳の紅葉を紹介しておきます

京王多摩センター駅が開業したのは1974年10月18日。間もなく開業50周年を迎えます。これを記念して京王線8000系に記念ヘッドマークが掲出されています。

昨日は朝から奥さんの実家(北野台)へ庭仕事に出かけ、午後から老人ホームへ出かけるため、一旦自宅へ戻ってきました。そのタイミングでちょうどヘッドマーク車が高尾線にやってきたので、自宅近くの上椚田橋へ見学に出かけます。12時10分過ぎに事前情報通りにヘッドマークを掲出した各駅停車高尾山口行きがやってきました。

初めて見るデザインです

新宿側も同じデザインのようです。速度を落として狭間駅に入線します。

狭間駅に到着

ヘッドマークをズーム。6000系 快速京王多摩センター行きが採用されています。しかも、半世紀前を感じさせるちょっとレトロな字体。

高尾山口へ向けて出発進行

鉄ネタ続きます・・・

昨日月曜日は夏休み最終日でした。日曜日夜に茨城県のアパートに戻り、夏山登山を計画しました。当初、男体山や奥白根山、あるいは那須方面の関東北部の山を予定。しかし関東地方は朝から天気が悪そうです。なるべく北のほうが天気が安定しそうなので、福島県に変更としました。しかし、先週東日本に接近した台風7号の影響で福島県地方はかなりの降水がありました。安達太良山や西吾妻山は泥濘が残っていそうなので、降水量が少なかったと思われる西側の磐梯山へ行くことに決めました。灼熱の太陽を避けて涼しい樹林帯をなるべく歩きたかったので、いつものように八方台から磐梯山頂を往復するコースを選択。このルートは5月にサンカヨウの花を見るために歩いたコースでもあります。

この時期の磐梯山は初めてです。中ノ湯へ向かう途中にシュスランが咲いていたり、お花畑から上では沢山の高山植物が見られましたあ。磐梯山頂は晴れていますが、周囲には積雲が湧いて近くの安達太良山や飯豊山は見えません。しかし山頂直下では、雲の合間から朝日連峰や月山を遠望することができて大満足の登山でした。

友部のアパートを5時10分に出発。常磐自動車道と磐越自動車道を利用し、途中1回トイレ休憩をはさんで8時過ぎに八方台駐車場に到着。駐車場には先客が10台程度。お盆休み明けの平日ということもあり、天気が良い割には少な目の印象です。

気温は20℃前後。中ノ湯へ向けては快適な樹林帯歩きが続きます。想定通り、水たまりや泥濘は、いつもの場所を除けば全くありません。花のシーズンが終わってしまいましたが、珍しい花を見つけました。シュスランのようです。

中ノ湯近くにも群生していました。6月末から7月にかけてショウキランが咲くポイントの近くです。

ちょうど咲き始めのようです。ネットで調べてみたところアケボノシュスランのようです。初めて見る花に遭遇すると嬉しいですね。

約20分で中ノ湯跡に到着。正面に目指す磐梯山。このまま青空が広がっていてほしい。。。

ここから樹林帯の登りが続きます。日陰なので快適です。稜線からの眺望は雲が多く今一つなのでスルーします。

お花畑に到着。磐梯山が迫ってきました。磐梯山周辺でも少し雲が湧き始めたようです。

北側の眺望。桧原湖の先に積雲が湧き、眺望を遮ります。飯豊山方面も雲の中でした。

眼下の銅沼をズーム。黄緑色に濁っているようです。雨の影響でしょうか。いつもは深い青緑色(+茶褐色)に見えるのです。

桧原湖上空の雲の切れ目の先に、朝日連峰と月山が見えています

月山をズーム。東北地方北部は高気圧が北から南下して乾いた空気に包まれているので、9時を過ぎても遠望を楽しめます

振り返ると、お花畑の先に磐梯山

トモエシオガマ。地味な花です。

色とりどりの高山植物。黄色い花はキオン。 ピンクと白色の花はウラジロタデです。

草原の中に咲くウラジロタデは那須の岩場に群生する姿とは違った美しさがあります

ウメバチソウ

黄色やピンク色に染まるお花畑

ナナカマドの実

天狗岩。白い積雲が湧く夏の空です。

ピンク色のタカネナデシコは目立ちます。ウメバチソウと咲き競っています。

ヤマハハコの群生

弘法清水小屋に到着。山頂までもう一息です。

お花畑から上は日光が容赦なく照り付けます。吹く風は涼しいものの、汗が噴き出ます。いつもは素通りする弘法清水の湧き水。冷たい水で顔を洗うと生き返ります。この湧き水は飲むこともできます。

山頂へ向かう途中に振り返ります。眼下に櫛ヶ峰、その先には吾妻連山。

桧原湖の先の雲が切れて、朝日連峰と月山が姿を現しました。お花畑からよりも鮮明に見えます。

朝日連峰

月山をズーム

八方台から1時間50分で磐梯山頂に到着。山頂の祠(磐梯明神)。

三等三角点。標高は1816m。

猪苗代湖を見下ろします。那須連山は積雲の中です。山頂を吹きぬける風はとても涼しく、周囲には数多くの赤とんぼが飛び交います。少し秋を感じる山頂でのひと時でした。

猫魔ヶ岳に積雲の影が映ります。左側は会津盆地。

北側の眺望。次々と湧きあがる積雲が眺望を遮ります。東側の安達太良山は雲の中でした。

山頂の岩陰に咲くイブキジャコウソウ

ウメバチソウ

赤トンボに近寄りパチリ。とまっている花はツリガネニンジン? ヒメシャジン?

ウスユキソウ

岩場に咲く花はヒメシャジン?

ウスユキソウ

紹介しきれないほどたくさんの花が山頂付近に咲いていました。山頂で20分ほど休憩してから下山します。

下山途中に見かけたダイモンジソウ

シラネセンキュウかな?

カラマツソウ

再びエゾシオガマ

1輪だけ咲き残っていたタマガワホトトギス

お花畑分岐付近で見かけた笹の花? 真夏に見かけるのは珍しいです。

下山途中の稜線から見下ろす桧原湖。11時を過ぎると空が霞み、朝日連峰や月山は見えませんでした。

12時過ぎに八方台の駐車場に戻ってきました。山頂での休憩30分を含み往復4時間の夏山登山でした。車で1200m地点まで登ってしまうので、登山ではなくハイキングですね。夏休み中ということもあり、子供を連れた家族登山者を多く見かけました。そのせいか、今日は熊を気にすることなく山登りを楽しめました(クマ鈴は鳴らしっぱなしです)。

梅雨前線の活動が活発化して、日本列島は各地で激しい雨に見舞われています。静岡県では午前中に線状降水帯が発生し、顕著な大雨に関する気象情報が発表されました。関東地方でも断続的に激しい雨が降っています。

今日は夕方からNHKホールに出かけるため、当初は午後休暇を取得して東京に戻ってくる予定でした。何とか昨日中に仕事を終わらせることができたため一日休暇に変更。北関東では9時頃までは雨雲がかからなさそうので、早朝4時40分に茨城県のアパートを出発して霧降高原へ向かい、見頃を迎えたニッコウキスゲを見てきました。友部のアパートから1時間20分、6時すぎにキスゲ平園地の駐車場に到着。早朝にもかからず、結構な数の車が停まっていました。

シカの食害を防ぐために柵で覆われたキスゲ平園地の保護区域は24時間立ち入ることができます。霧の発生を覚悟していましたが予想より天気が良く、山頂方面も明るそう。気温は15℃を下回り快適です。念のため傘を持参して小丸山を目指します。

オオナルコユリが満開です

しばらく登るとニッコウキスゲが咲き乱れます。ニッコウキスゲは朝開花して夕方に閉じるため、まだ半開の花が多い時間帯です。

入口の案内板に700段以下は満開、700段以上園地の上は6分咲きと掲載されていました。この辺りは700段より下のエリアなのでちょうど見頃のようです。

ニッコウキスゲに負けじとカラマツソウも咲き残っていました。

満開のニッコウキスゲの間に見える白い花はカラマツソウやヨツバヒヨドリ

雲海の先には高原山を遠望

500段の高さまで登ってきました。朝露に濡れたニッコウキスゲ。

ほぼ中間地点から見上げると斜面いっぱいにニッコウキスゲが咲いています。

草原歩きを終わり、左手にニッコウキスゲの群落を見ながら階段を登ります

満開までもう少し。太陽が出れば一気に開花が進みそうです。天気が回復する今週末が見頃かもしれません。

展望デッキからニッコウキスゲの群落を見下ろします

まだまだニッコウキスゲの群落が続きます

ヤグルマソウも満開

山頂展望台から見下ろします。少し霧が出始めました。

天気がまだ持ちそうなので、もう少し登ることにします。

ネバリノギラン

小丸山山頂付近に咲くヤマブキショウマ?

初めてみました。オノエランです。

斜めからもう一枚

近くにもう一輪咲いていました

イワシモツケ

標高1601mの小丸山に到着。正面は赤薙山。

小丸山から北側の丸山へ向かいます。小丸山から600m足らず、高低差もあまりないので20分程度のハイキングです。

途中で見かけたこの花もオノエランかな?

標高1689mの丸山に到着

丸山から見上げる赤薙山

歩いてきた小丸山展望台とキスゲ平園地を見下ろします。写真ではわかりにくいですが、斜面の下のほうがオレンジ色に染まっていました。

その手前に白い花が咲いていたので引き寄せて撮影

さらにズーム。イワシモツケのようです。

こちらはシモツケの蕾

再び小丸山に戻ってきました。上りと違うルートで見かけたこの花は、チダケサシ?

下界は霧に包まれ始めました。1445段の階段を下ります。

ニッコウキスゲの群落が霧に覆われます

再び先ほども紹介した展望デッキから見上げます。ヤグルマソウとニッコウキスゲ。

ヨツバヒヨドリ。でも葉が3枚しかないような。。。

こちらはヨツバヒヨドリ。多分。。。

再びカラマツソウ

霧に包まれ始めた霧降高原

花付きの良いニッコウキスゲ。上りにも紹介した株かもしれません。

遠くのほうにアヤメが咲き残っていました。ズームで引き寄せます。

比較的近いところにも1株

これはユキザサの実?

オレンジ色のクルマユリが咲きはじめていました

コメツツジはほとんど終わっていました

予想外に天気がもってくれたので、1時間20分近く園内を散策して丸山まで遠征してきました。できれば青空の下で見たかったですね。

今日は有給休暇を取得しました。例年、今の時期は北関東(奥日光か高原山)にシロヤシオの花を見に出かけています。しかし、昨年は近年稀に見る当たり年でした。今年はその翌年で裏年となるため、どこも花の付き方が芳しくないようです。そこで福島県の磐梯山まで遠征することにしました。バンダイクワガタには半月以上早いので、今日の目的委は最近SNSで話題のサンカヨウです。雨に濡れて透き通る姿は見ることはできませんでしたが、初めて磐梯山でサンカヨウの白い花を見てきました。

いつもと同じ時間に起床。5時30分に友部を出発して、途中2回の休憩をはさみ八方台駐車場に8時15分に到着。磐梯山の山開きは今週末のようですが、既に雪も消えたため駐車場には10台以上の先客がいました。とにかく熊との遭遇には留意したいので、登山客が多いほうがありがたいですね。

バンダイクワガタを見に磐梯山に登るのは6月に入ってからなので、5月の登山は初めてです。どんな花に出会えるでしょうか。ハルゼミの鳴き声はまだ聞こえず、カッコウの声が響き渡ります。

歩き始めてすぐ、ツクバネソウが咲いていました(帰りに撮影しました)

エンレイソウ

途中、登山道からかなり離れた場所にサンカヨウらしい姿を見かけましたが、帰りに探すことにして先を急ぎます。

中ノ湯に到着。磐梯山が姿を現しました。

ここから山頂に向かう途中、少し銅沼方面に下り、花の開花状況を確認します。

咲いてました。ツバメオモトです。

しばらく下るとサンカヨウの群生地です。残念ながら、標高1300m以下ではほとんど終わっていました。残念。

ここで引き返し、山頂を目指します。

しばらく尾根を登り、眺望が開けた場所で休憩。眼下に桧原湖(スマホ写真です)。午前中は湿度が低く、朝日連峰から月山が遠望できました。

朝日連峰をズーム。西朝日岳から大朝日岳にかけての眺望です。

残雪の飯豊連峰(大日岳と飯豊山)

しばらく歩くと、サンカヨウが咲いていました。標高1400m~1500mがピークのようです。

こちらは咲き始め。あと数日は楽しめそうです。

お花畑へ向かいます。ミネザクラの花が満開。いつも訪れる6月にはほとんど散ってしまいます。

北側の眺望が開けます。眼下に銅沼と桧原湖、そして西吾妻山

桧原湖の先に見える月山をズーム。今まで使用していたお気に入りのコンデジが故障してしまったので、最近はCANONのコンデジ(SX720 HS)を持ち歩いているのです。このコンデジ、山の撮影には不向きで、焦点を合わせるのに苦労します。

振り返ると雄大な磐梯山。北斜面には雪渓が見えます。

日当たりの良いお花畑ではミヤマキンバイが咲いています

天狗岩と櫛ヶ峰、その先には吾妻連山

ミネザクラ

ヤマハタザオの群生

ミネザクラと櫛ヶ峰、その先には安達太良山

北側には雄大な飯豊連峰

足元に咲くヒメイチゲ

寄り道したため3時間で標高1816mの山頂に到着しました

磐梯明神の祠の先には猪苗代湖を見下ろします

田植えが終わった水田と猪苗代湖。湖が広がったような印象・・・那須連山はうっすら

会津若松の盆地。西会津の山々は霞んでいます。

北西には雄大な飯豊連峰。山頂の高さにうっすらと靄がかかっています。

北側には桧原湖。まだ朝日連峰と月山が見えています(スマホ写真)

西朝日岳から大朝日岳にかけての朝日連峰をズーム

再び月山を超ズーム。昨年6月に磐梯山を訪れた時には、月山の右肩に鳥海山が写っていました。今日は霞んでいるため、それほどの遠望ではありません。

最後に東側の安達太良山をズーム。安達太良山にも登ってみたいですね。数年前の6月に、一日で磐梯山と安達太良山の2座を制覇したことがありますが、さすがにその体力はありません。

山頂のミネザクラと飯豊連山

今年は季節の歩みが早いので、もしかしたらバンダイクワガタが咲き始めているのではないかと思い、櫛ヶ峰方面のガレ場に足を延ばすことにしました。

砂地ではアズマギクが咲いていました

八方台から山頂にかけて姿を見かけなかったイワカガミが開花していました

まだ咲き始めです

しばらくバンダイクワガタを探しましたが、さすがに早すぎたようです(笑)

再びお花畑へ戻ります

眼下の銅沼をズーム

磐梯山を見上げます

再びお花畑から飯豊連山。山頂付近の霞も消えて、すっきりと姿を現しました。

磐梯山を左手に見て八方台へ戻ります

足元にはスミレが満開。タチツボスミレでしょう。この1枚しか紹介しませんが、赤っぽいスミレが多い印象でした。

標高1500m付近のサンカヨウ

こちらは咲き始め。登りに見たときはまだ蕾が固かったので、わずか数時間で開花したようです。

八方台口からの登山路沿いには、数多くのサンカヨウが自生しています。

中ノ湯付近のミツガシワが開花しました

芽吹き始めた磐梯山を振り返ります。周囲ではハルゼミの鳴き声。朝は全く聞こえませんでした。気温が上がってきたので合唱を始めたようです。

中ノ湯から八方台にかけても、登山道沿いにサンカヨウが自生しています。標高が低いのでそろそろ終盤を迎えていました。

YAMAPの記録では、登り始めて5時間47分で八方台に戻ってきました。今日はいろいろ寄り道をしたので、いつもより1時間30分以上時間がかかってしまいました。歩いた距離はたったの10.1km。花を探しながら彷徨ったためでしょう(笑)。コース定数24、ペースはやや早い(110~130%)と出たのは予想外でした。

一昨日の金曜日は黄砂が予想されていました。黄砂は北日本を中心に通過した様子で、奥日光周辺の空は青く澄んでいました。そこで予定を変更して中禅寺湖スカイラインを登り、半月山駐車場に9時過ぎに到着しました。

駐車場から南の空を眺めると、逆光にもかかわらず、奥秩父の山並みの先に冠雪の富士山が見えています。

富士山をズーム。富士山の右下は雲取山です。秋から冬にかけてはもっと鮮明に見えることが多いのですが、春霞の中、164km先の富士山がこれだけ鮮明に見えれは十分に満足。予定を変更して来た甲斐がありました。ただし、周辺のアカヤシオはまだ蕾です。

せっかくなので標高1720mの半月山展望台まで15分ほどかけて登ります。途中、南西方向にも白く輝く山並みを遠望します。南アルプスの北岳、間ノ岳、農鳥岳の白根三山です。こちらも165km離れています。

半月山展望台に到着。中禅寺湖と男体山。その右には女峰山と帝釈山から赤薙山に続く峰々、さらに右には高原山が霞の中に浮かんでいます。高原山までは35kmしか離れていないので、北方面の眺望は今一つです。

赤薙山と高原山の間に那須連山が頭を出しているはずなのですが。。。はっきりとは分かりません。65km先が霞んで見えないのは黄砂の影響かもしれません。

中禅寺湖の正面に雄大な男体山。その周囲を取り巻く山々は鮮明に見えます。

奥白根山周辺と温泉ヶ岳に残雪が目立ちます。標高2200m以上の山肌が白くなっている印象です。

戦場ヶ原の先に湯滝が見えます。水量が極端に少なく制御されてい華厳の滝と異なり、湯滝はそれなりの水量がありそうです。湯滝の先には残雪の温泉ヶ岳。

関東地方最高峰の日光白根山。こちらはまだ雪山です。

西には皇海山から続く足尾の山々

皇海山と鋸山。皇海山は日本百名山ですが、日帰りではなかなか登りづらい山なのです。足尾の山はまだ登ったことがありません。

南にはまだ富士山が見えていました。駐車場から見た時に比べてかなり霞んできました。

南アルプスや八ヶ岳方面を見るため、少し東の半月山山頂近くへ移動します。

白根三山(北岳、間ノ岳、農鳥岳)の右、小川山のピークの右には甲斐駒ヶ岳と仙丈ケ岳がほぼ重なって見えます(写真ではわかりにくいです)。

半月山まで移動すると、八ヶ岳の赤岳から横岳、硫黄岳、天狗岳にかけてのピークが見えるようになります。

期待通り、富士山から南アルプス、八ヶ岳まで遠望できたので十分満足しました。半月山駐車場まで戻り、茶ノ木平駐車場へ移動。昨年は満開だったアカヤシオの開花状況を見ることにします。

駐車スペースから5分ほど登ったアカヤシオの群生地です。ようやく蕾が赤く膨らんできたところです。開花まで数日かかりそうです。

開花が始まっている木もありました。ゴールデンウイーク中には大勢のハイキング客でにぎわいそうです。

昨年に比べて1週間以上季節の歩みが遅く、期待した中禅寺湖畔の桜はまだ咲いていません。そのため、早めにいろは坂を下って、霧降高原へ向かうことにしました(続く)。

今年の春の訪れは昨年よりかなり遅く、ほぼ平年並み。しかも今週前半はくずついた天気が続いたこともあり、アカヤシオは中禅寺湖畔で見頃を迎えているとのネット情報です。昨年は中禅寺湖スカイラインの途中から茶ノ木平を経由して明智平まで往復しましたが、今年は標高1500m以上ではアカヤシオは咲いていないと判断。いろは坂の明智第二トンネル出口付近に車を停めて、明智平のロープウエイ山頂まで往復することにしました。

駐車スペースの先客はゼロ。サルの群れに見つめられながら登山道を歩き始めると、ハナネコノメの群生地がありました。

10分ほど登ると見晴らしの良い尾根に出ました。男体山の先には日光白根山。男体山南斜面の雪はほとんど消えています。

標高1400m前後ではアカヤシオが満開です。今年は裏年と言われていますが、明智平へ向かう尾根はピンク色に染まっています。

遠くには高原山の峰々

明智平のロープウエイ山頂駅にやってきました。正面に華厳の滝、右手前は白雲滝です。

華厳の滝をズーム。今年は水量が少ないようです。冬の雪不足のため水量を絞っているようです。昨年は水量豊富な白雲滝に負けずに豪快に流れ落ちる滝を遠望できました。

眼下に明智平の駐車場、その先に麓の清滝方面を見下ろします。ロープウエイは1時間後の9時から運行開始です。

太陽高度が上がり北斜面に日が当たり始めたので、アカヤシオを見ながら戻ることにします。アカヤシオと華厳の滝。昨年のほうがアカヤシオの花の付き方が格段に良かった印象です。

正面には残雪の日光白根山。関東地方の最高峰です。昨日は黄砂の予報が出ていましたが、すっきり青空が広がっています。

足元にはヤマエンゴサクが咲き始めていました。ヒメイチゲを探しましたが、茶ノ木平方面まで行かないと姿を見られそうにありませんでした。

中禅寺湖方面へ下る尾根沿いにアカヤシオが群生しています

残雪の日光白根山とアカヤシオ

男体山とアカヤシオ

花冠は五つに裂けています。シロヤシオ と同じく5枚なのでゴヨウツツジと呼ばれています。

一番の見どころを通過

男体山とアカヤシオを右手に見て下ります

花がびっしり付いた木と、疎らな木があるようです

スマホでも1枚

往復1時間20分で駐車スペースに戻ってきました。他に2台車が停まっていました。アカヤシオは日が当たり始めてからが美しくなるので、この時期は8時30分以降に訪れるがオススメですね。でも、7~8台の駐車スペースしかないので、週末は早朝から混雑するかもしれません。

今年のアカヤシオは裏年と言われている割には花付きの良い木が多く、十分楽しめそうです。まだ多くの蕾が見られたのでゴールデンウイーク前半まで見頃が続きそうです。昨年4月28日に茶ノ木平から明智平まで往復した時は、標高の高い茶ノ木平で満開、明智平ではピーク過ぎでした。今年は1週間ほど開花が遅いようです。

昨日は黄砂予報が出ていたにもかからず、澄み切った青空が広がりました。当初は中禅寺湖南岸を散策する計画でした。急遽予定を変更し、遠望を期待して目的地を半月山の展望台に変更。中禅寺湖スカイラインへ向かいました(続く)

今日は移動性高気圧に覆われ、全国的に好天に恵まれました。実は先週初めに10日間天気図を見てこの晴天を予想して休暇を申請済です。10月3日の三本槍岳に続く今年2回目の紅葉登山は安達太良山と決めていました。そして午後はひたち海浜公園のコキア見学です。

オリオン座が輝く朝4時30分に起きて、アパートを出発しました。穏やかに晴れた今朝の茨城県は笠間で7.7℃、水戸で9.5℃、北部の大子町で5.1℃とこの秋一番の冷え込みとなっています。福島県方面も冷え込みが強まり、紅葉前線の南下も加速しそうです。常磐自動車道、磐越自動車道、東北自動車道を利用して二本松ICを降りて、奥岳温泉へまで友部から2時間30分で到着しました。東北自動車道から見る安達太良山は山頂付近に積雲がかかり上空は西風が強そうです。冬移動性高気圧の動きが予想より遅く冬型の気圧配置が残っているためで、次第に雲がとれると予想しました。

7時15分過ぎに駐車場に到着。紅葉シーズンだけあってかなりの車の数でした。朝食を車の中で食べ、トイレに行ってから7時30分に登山開始です。

奥岳登山口を薬師岳へ向かいます。

ロープウエイが動く始めるのは8時30分。早くも列ができていました。ロープウエイ山頂の薬師岳方面は色づき始めています。

標高1200mあたりから周囲の木々が色づいていました。

奥岳登山口から45分。標高1350mの薬師岳に到着。正面に紅葉の絶景が広がります。安達太良山の雲が切れて山頂が見えています。

鉄山、箕輪山から吾妻小富士を遠望します。手前には一面の紅葉。これはスマホの写真です。

同じアングルから撮影したコンデジの写真。長年愛用しているコンパクトカメラです(FUJIFILMのFine PIX F1000EXR)。スマホに比べて黄色と緑色が強調されます。

ロープウエイを見下ろします。試運転を始めたようです。

「ほんとうの空です」の碑を入れて1枚

しばらく木道歩きと泥濘の登山道を登ると標高1470mあたりで視界が開けます。正面に紅葉の木々を見上げます。

紅葉の中を登ります。今週前半にまとまった雨が降った影響で、足元はグチャグチャです。

標高1530m地点から振り返ります

標高1580m地点。ここまで来ると紅葉も終盤です。

登山道を振り返ります

もう少し登ってもう1枚

標高1600m地点から見下ろします

標高1600mを超えると紅葉は終わっています

山頂までもう一息。稜線は西風が吹き荒れます。

奥岳登山口から1時間45分で標高1700mの安達太良山の山頂に到着です。強風が吹き付け、立っているのが厳しい状況。昨日はもっと激しい暴風が吹き荒れたそうです。北から西の方面は積雲が湧きたち眺望は得られません。

北東の福島市方面は快晴

福島の街並みと信夫山をズーム

南には和尚山

風が強いので眺望はこれくらいにして爆裂火口を見るため矢筈森方面へ向かいます

右手には紅葉の山と福島の街並み

沼ノ平の爆裂火口を見下ろします

矢筈森の先から鉄山の紅葉を見下ろします。紅葉がピークを迎えています。

ここで折り返し、矢筈森から峰の辻分岐へ下り、勢至平方面への狭い登山道を下ります。

くろがね小屋付近の登山道は工事中で平日は通行止めとなっているため、鉄山の紅葉を見上げることができません。くろがね小屋へ向かう登山道周辺の紅葉が綺麗なので、少し下ってみることにしました。

紅葉の山を見上げます。矢筈森方面でしょうか。

赤や橙色の紅葉が鮮やかです(逆光のため撮影失敗)

真っ赤に色づいています

再び勢至平へ下る登山道へ戻ってきました。鉄山の紅葉を見下ろします。

矢筈森方面の山肌は赤く染まっています

雄大な鉄山を見上げます

鉄山からくろがね小屋方面へ続く紅葉

しばらく泥濘の狭い登山道を下ると、見晴らしの良い地点に出ました。標高1400m。矢筈森から鉄山を見上げます。

コンデジでズーム。赤や黄色の紅葉が青空に映えます。

鉄山から箕輪山方面

馬車道に出て、少し下った勢至平から安達太良山を見上げます。

ここから先は再び馬車道を下ります

馬車道から見上げる紅葉

11時30分、奥岳登山口に戻ってきました。平日にもかかわらず駐車場は満車です。

遠く見える山並みは霊山方面でしょう。

往復4時間の安達太良山登山は天気に恵まれ、紅葉も美しかったです。10月に入り冷え込みが続いているので、紅葉前線は標高1400~1500mまで下ってきています。例年よりは若干遅いかもしれません。

天気が良いので、ひたち海浜公園は後日として吾妻スカイラインの紅葉を見に行こうか一瞬迷いました。駐車場の車の量を見ていると、渋滞が予想されるので、当初計画通り茨城県へ戻り、ひたち海浜公園へ向かうことにしました。

今日は休暇を取得して那須の三本槍岳まで色付き始めた紅葉を見に行ってきました。例年は9月下旬に訪れているのですが、今年は残暑が長引き、先週寒気が入って一時的に冷え込んだため、標高の高いところでは紅葉が始まったのではないかと予想しました。YAMAPの投稿でも今週になって三本槍岳周辺で木々が色づいている様子が報告されてます。

今朝は今年1番の冷え込みとなり、笠間では11.5℃を観測。大子町では9.7℃と今年初めて10℃を下回っています。朝5時過ぎに友部のアパートを出発し、途中コンビニで朝食と昼食、飲み物を購入。いつものように北関東自動車道、国道4号、東北自動車道で那須に向かいます。上空は快晴ですが、日光の男体山の奥には積雲が湧き、高原山は見えても那須は積雲の中です。一時的に冬型の気圧配置が強まっている様子です。天気予報は晴れですが、午前7時前に峠の茶屋の駐車場に着いた時は、朝日岳や茶臼岳は厚い積雲の中。しかも暴風が吹き荒れています。駐車場の気温は8℃。那須の暴風は半端ではなく、この状況で稜線や岩場を登るのは大変危険です。天気図を見ると、高気圧の動きが早いため、午前9時頃には高気圧が移動してきて天気は急速に回復すると予想しました。

30分ほど待つと、朝日岳方面の稜線が見え始めました。ところどころ青空ものぞいてきたので、7時30分に登山開始としました。

30分ほど登り稜線に出ます。ここから剣が峰の南側を進みます。ススキが強風に揺れて晩秋の雰囲気が漂います。

足元にはシラタマノキ

予想通り天気は急速に回復。朝日岳方面の稜線が見えてきました。剣が峰の南側は日当たりが良く、しっかりと色づいています。

暴風に耐えながら鎖場や岩場を登り、朝日岳と1900m峰を結ぶ稜線に出ました。標高1800m以上では色づきが進んでいます。

振り返ると朝日岳。帰りに登る予定です。こちらも少し色づいています。

南には高原山と日光連山。手間には沼ツ原調整池。

男体山、女峰山、帝釈山、小真名子山をズーム

1900m峰から朝日岳を眺めます。この付近のドウダンツツジが鮮やかに色づいています。

1900m峰南斜面の紅葉と茶臼岳

清水平へ下る途中、右手に小さな池があります。この周辺の紅葉も鮮やか。遠くに見える山々は八溝山方面でしょうか。

北側には目指す三本槍岳

清水平から1900m峰の北斜面を見上げます。美しく色づいています。

三本槍岳が近づいてきました

紅葉の先に1900m峰、茶臼岳、朝日岳

三本槍岳へ向けた最後の登り。振り返ると正面に見下ろす山は赤面山方面。

この周辺の紅葉は今がピークです。主に色づいているのはドウダンツツジ。ミネカエデやナナカマドは、先週の強い冷え込みで枯れてしまったようです。

峰の茶屋登山口からちょうど2時間で標高1917mの三本槍岳山頂に到着。西風が強いものの、早朝の悪天候が信じられないような登山日和となりました。

茶臼岳、朝日岳を振り返ります。

三本槍岳北斜面の紅葉と鏡ヶ沼を見るため、さらに北へ下ります。下る途中、ウサギに出会いました。那須で野うさぎに出会ったのは初めてです。

200mほど下り三本槍岳を見上げます。この付近の標高は1850m。昨年9月30日にここを訪れたときとほぼ同じ色づきです。

目的の鏡ヶ沼を見下ろします。標高1800m以上は紅葉が進んでいますが、標高1550mの鏡ヶ沼周辺は色づいていません。

鏡ヶ沼をズーム

西には大倉山、三倉山へと稜線が続きます

三本槍岳を見上げます。今日一番の絶景。

赤く色づいたドウダンツツジ。青空に映えます。晴れてくれてよかった。

再び三本槍岳へ戻り、歩いてきた稜線を見下ろします。左側の白い展望台から鏡ヶ池を見下ろすことができます。正面のピークは旭岳です。その先の磐梯山や吾妻山方面にかかっていた雲が少し解消して安達太良山の稜線が見えてきました。磐梯山は雲の中。

三本槍岳山頂から大倉山、三倉山方面を眺めます。まだ色づいていません。その先には福島県の山々を遠望します。

燧ケ岳から会津駒ヶ岳方面

尾瀬の燧ケ岳、左奥には至仏山

大倉山への尾根の左奥は中ノ岳、荒沢岳、越後駒ヶ岳方面がうっすら見え、稜線の右には梵天岳、丸山岳

三倉山の北には浅草岳と守門岳がうっすら

その北側には西会津の山々。中央右は博士岳。

北側には猪苗代湖が見えていました。その手前には布引高原の風力発電所。国内最大最大級のウインドファームです。

山頂で遠望を楽しんでから下山します。正面左にはこれから目指す朝日岳。

1900m峰まで戻ってくると、北側に会津磐梯山が姿を見せました。

朝日岳、茶臼岳と紅葉

標高1896mの朝日岳山頂に到着。東斜面の紅葉は色づき始め。ピークまであと1週間くらいでしょう。

北側にはうっすらと安達太良山が見えています

安達太良山をズーム。和尚山、安達太良山、鉄山、箕輪山と連なります

1900m峰の北側稜線の先にはうっすらと朝日連峰を遠望。袖朝日岳、西朝日岳、大朝日岳、小朝日岳が見えていました。

朝日岳山頂から1900m峰へ向かう稜線

高原山、日光(雲の中)、燧ケ岳、会津駒ヶ岳方面を一望。気温はかなり上がってきましたが、上空は秋の空。

剣が峰へ下る途中で見かけました

姥ヶ平方面は色づきが遅れているようなので、今日は寄り道せずに峰の茶屋へ下ります。朝日岳方面の山肌はうっすらと色づき始めています。

樹林帯まで下ると、エゾリンドウが咲いていました。

登り始めて5時間。12時30分に峠の茶屋駐車場に戻ってきました。驚いたことに、紅葉シーズンに入ったのに駐車場は満車にはなっていません。那須岳周辺の紅葉には早いことと、早朝の天気が悪かったことも影響しているかもしれません。

少し時間があるので、帰りは北温泉に寄って天狗湯で休憩してきました。

北温泉の近くで見かけたダイモンジソウ

那須の紅葉は標高1800m以上で色づき、1900m以上ではピークを迎えつつあります。猛暑と長引く残暑の影響で色づきが遅れていたところ、先週の冷え込みで一気に見頃を迎えたようです。これから紅葉前線はゆっくりと下り、今週末に一段と強い寒気が入ってくるので、1週間後には標高1500m付近でも色づき始めることでしょう。冬型の気圧配置になると那須の山々は雲や霧に包まれ、強風が吹き荒れるので、紅葉狩りには注意が必要です。

昨日は、1日早く夏休みを取得して西吾妻山に登ってきました。吾妻連邦には一切経山と吾妻小富士しか登ったことが無く、日本百名山の西吾妻山は初めてとなります。昨日は湿った東風が吹きつけ積雲におおわれ天気は悪そうですが、太平洋高気圧が一時的に強まり雲は解消傾向と予想。雷雲の発生も無いと判断して予定通り福島県へ向かいました。8時40分過ぎにグランデコスキー場の駐車場に到着。ロープウエイを利用して9時過ぎに登山開始。西大巓へ向けての登山道はグチャグチャです。沢登りのような感じで、平坦な場所は水溜まり状態。足場を気にしながらの登山でした。尾根に出ると霧と暴風が吹き荒れる状態が昼前まで続きました。西吾妻山に着いた昼過ぎから上空に青空も見え始めて、急速に天気が回復。帰りの西大巓からは安達太良山や磐梯山、朝日連峰や遠く月山を遠望できました。西吾妻山付近の湿原や西大巓への登山道では高山植物が咲き乱れ、天気も回復して気持ち良いハイキングでした。

ロープウエイ乗り場の案内です。山頂の天気は晴れとなっていますが、標高1600mm以上は霧に包まれています。

ロープウエイを下りて登山開始。登山客はほとんどいない様子で、熊鈴を鳴らして歩きます。

しばらくは草原歩きが続きます。ヤマハハコの群生。

ヨツバヒヨドリの群生地が続きます。アサギマダラの姿も見かけました。帰りは天気も回復すると予想し、先を急ぎます。

笹の花

20分ほどで気持ちの良い草原歩きを終わり、標高1600m付近から樹林帯の中の本格的な登山道となります。水が流れて滑りやすいため、足元に気をつけながらゆっくりと登ります。奥白根山でもよく見かけるカニコウモリの花。

標高1800m付近から姿を見せたミヤマアキノキリンソウ。ここから山頂まで、登山道を黄色く彩っていました。

少し空が開けてきました。まだまだ霧の中の上りが続きます。

稜線に出ました。山頂が近いかな? 霧に加えて猛烈な風が吹きつけます。

ナンブタカネアザミが咲き始めています

イワイチョウ。ミツガシワ科の花です。

ツルリンドウかな? 季節的にまだ早い印象ですが。

ウメバチソウが開花

ミヤマコゴメグサ。初めて見る可憐な高山植物です。

暴風吹き荒れる中、標高1982mの西大巓に到着。霧のため視界はゼロ。帰りに期待しましょう。

暴風の中、西大巓の東斜面を下ります。クロヅルの群生とツリガネニンジン

再びウメバチソウ

霧と暴風の中、西吾妻山へ向けて登ります。

あちらこちらに咲く青い可憐な花はミヤマリンドウ

木道の分岐点。右側の西吾妻山方面へ向かいます。

咲き始めた白い大きな花はモミジカラマツ? 雰囲気が違うかな?

11時20分に標高2035mの西吾妻山山頂に到着。登山開始してから2時間20分で日本百名山の山頂に立つことができました。想定より早いペースです。山頂付近は高い木に覆われ視界はありません。えっ、ここが山頂という印象です。

少々拍子抜けしたので、少し先の天狗岩まで足を延ばし、湿原を歩いて戻ることにします。

緩やかな下りが続きます。サンカヨウの実。

湿原の木道を歩きます。

天狗岩に到着。山頂付近では風が収まっていましたが、標高2005mのこの付近は風の通り道で再び暴風に見舞われます。

山頂の祠は吾妻神社。上空は雲の動きが非常に早く、青空が見え隠れします。天気は回復傾向のようです。この付近は暴風で飛ばされそうなので、天狗岩の裏側で昼食休憩とします。

昼食を食べていると、流れ去る雲の間から山形県の平野部が見え隠れします。米沢あたりでしょうか。下界の山形県平野部はフェーン現象のため快晴。猛暑となっている様子です。

天狗岩から湿原を歩いて戻ります。左側の小高い丘が西吾妻山です。

湿原ではミヤマリンドウが満開

キソチドリ

正面はこれから向かう西大巓。霧と暴風に見舞われた往路とは雰囲気が全く異なり、風は強いものの爽快な湿原歩きが続きます。

西大巓へ続く登山道を見上げます

霧が晴れて、南側には磐梯山と猪苗代湖が姿を見せました。

足元に見慣れない花が咲いています。キンコウカかな?

再び東側を振り返ります。東吾妻山の右に安達太良山が姿を見せました。

安達太良山をズーム。左から箕輪山、鉄山、安達太良山、和尚山と連なります。

山頂が近づいてきました。斜面に咲くエゾシオガマ。

クロヅルの群生とツリガネニンジン

往路にも紹介したミヤマコゴメグサ。落ち着いて観察できました。

北東方向の霧が晴れて蔵王連山が見えています。

南側には磐梯山

足元の高山植物と周囲の眺望と楽しむうちに再び西大巓に到着

南側正面に磐梯山と猫魔ヶ岳。その手前には小野川湖(左)と桧原湖(右)を見下ろします。桧原湖の先の猫魔ヶ岳と雄国山の間には雄国沼が見えています。往路には味わえなかった絶景です。

櫛ヶ峰と磐梯山をズーム。磐梯山頂にはちょこっと雲がかかり、なかなか全容を見ることができません。

南東には箕輪山、鉄山、安達太良山と和尚山

山頂の西側から北側にかけて、樹木の間から東北の山を遠望できます。西側の飯豊山は積雲の中。

北側には朝日連峰から月山を遠望します。

朝日連峰をズーム。左から袖朝日岳、西朝日岳、大朝日岳、小朝日岳と連なります。

コンデジで袖朝日岳、西朝日岳、大朝日岳をさらに超ズーム。

朝日連峰の右には月山をうっすらと遠望します。左から湯殿山、姥ヶ岳、そして最高峰の月山。

北東の方角には蔵王連山を遠望

西大巓山頂から360度の遠望を満喫したので、麓へ向けて下ります。

しばらくは見晴らしの良い尾根を下ります。西吾妻山へ続く稜線を振り返ります。

樹林帯に入ってから標高差200mの間は、泥濘や滑りやすい沢下りが続き、気を抜けません。

樹林帯を抜けスキー場?の草原に出ると、視界が開けます。ヨツバヒヨドリの群生と磐梯山。

オヤマリンドウの蕾が膨らんでいました

ヨツバヒヨドリと安達太良山

ヨツバヒヨドリと磐梯山。朝登るときにはアサギマダラの姿を見かけましたが、下りでは全く姿を見かけません。アサギマダラは暑さが苦手なので休憩中なのでしょう。

14時過ぎにロープウエイ乗り場に到着。アサギマダラのモニュメント。

こちらのモニュメントの背後には磐梯山。

ロープウエイ山頂駅付近はアサギマダラの飛来地になっていて、アサギマダラの観察会が開催されています。こう暑いと、なかなか姿を見るのが難しいのではないでしょうか。

最後に、グランデコスキー場とトレッキングマップの案内を掲載しておきます。

初めて訪れた西吾妻山。前半は霧と暴風に見舞われましたが、後半は天気に恵まれました。メインの登山ルートは山形県の天元台からロープウエイとリフトで標高1800mまで上がり、中大巓から梵天岩経由で湿原を散策するコースのようです。紅葉の時期に訪れてみたいですが、天元台までは遠いな。。。友部のアパートから磐梯山やグランデコまでは2時間30分。天元台となると福島を経由するので3時間30分は見ておく必要があり日帰りではしんどそうです。

太平洋高気圧の勢力が再び強まり全国各地で猛暑となりました。埼玉県鳩山39.7℃、群馬県伊勢崎市39.4℃をはじめ、全国各地で38℃~39℃の暑さに見舞われています。今日は休暇を取得できたので、避暑を兼ねて三本槍岳に登ってきました。目的は1900m峰近くに咲くコマクサの花です。例年8月上旬に訪れる時期には終わっているため、一度見たいと思っていたのです。今年は夏の訪れが早いのでちょっと遅いかなと不安がありましたが、予想通り可憐な花を見ることができました。

いつも通りに起床して5時から朝食。5時20分に友部のアパートを出発。笠間付近は連日朝の気温が20℃を下回り比較的涼しかったのですが、今朝の最低気温は21℃。次第に寝苦しい夜が戻りつつあります。北関東自動車道を宇都宮上三川ICまで利用して、国道4号バイパスと東北道への連絡道(制限速度80kmで快適)を経由して宇都宮ICで東北自動車道に乗ります。早朝はこのルートが一番早く、2時間かからずに峠の茶屋駐車場に到着しました。涼しさを期待していたのですが、那須高原は予想外に気温が高く22℃。笠間のほうが涼しかった(笑)。峠の茶屋でも気温22℃で、上空に暖かい空気が入っていることがわかります。比較的乾いた風が強めに吹いているため、フェーン現象が発生しているのかもしれません。

上空はほぼ快晴。7時20分過ぎに三本槍岳目指して登山開始。体調に少し不安があるので(坐骨神経痛+更年期障害?)、無理せずペースを落として登ります。

那須岳登山道の鳥居をくぐります。

ここからしばらくは足慣らしの登りが続きます。周囲はヤマアジサイが満開で、コバギボウシも見かけました。

しばらく登り樹林帯を抜けると視界が開けます。早くもウラジロタデが見頃を迎えています。

ホツツジも開花していました。例年那須岳には8月10日頃に登ることが多く、その頃が開花のタイミングのように記憶しています。今年は夏の訪れが早いのでしょう。

こちらはウラジロタデの雌株

ウラジロタデやシラネニンジンが登山道を彩ります

シラネニンジンが満開です

約40分で稜線に出て、剣が峰方面へ向かいます。南斜面で咲き始めたヨツバヒヨドリにアサギマダラがとまり吸密中でした。那須で見るのは初めてかもしれません。

クロヅルも群生しています

再びホツツジ

純白の花はノリウツギかな?

ハクサンオミナエシがあちらこちらに群生しています

ヒメシャジンが姿を現しました

剣が峰を振り返ります。双峰の岩がそびえます。

日が当たらない北側の登山道にはコメツツジが咲き残っています。

明るい稜線に出るとヒメシャジンが満開です

ヒメシャジンに彩られた登山道を登ります

花火のような花はシシウド? ミヤマシシウドとの見分け方がわかりません。

熊見曽根にかけてもヒメシャジンが目を楽しませてくれます

雄大な茶臼岳を振り返ります。遠くに高原山がうっすら。

1900m峰まで登ってきました。高原山をズーム。釈迦が岳と鶏頂山です。2年前の8月に訪れた時は、高原山の左奥に200km先の富士山まで遠望できましたが、今日は日光連山も見えないほど霞んでいます。

これから向かう三本槍岳。その先の福島県方面の山々は積雲の中です。

一瞬雲の切れ間から磐梯山の山頂が姿を見せました。すかさずコンデジで超ズーム。磐梯山の姿が見えたのはここが最後でした。

さて、1900m峰の周辺(半径100m)で目的のコマクサを探します。ありました! 自生のものか、植栽(移植)されたものかは不明です。登山道からは見えないところに咲いています。

数か所の群生地を見つけました。

ここは登山道に一番近い場所です。

数年前の8月に訪れた時に、7月下旬に来たらコマクサが見られるよと伺っていたので、気になっていたのです。昨年は夏に訪れる機会がなく、ようやく巡り合えました。大満足!

花探しを終了し、清水平へ下り三本槍岳を目指します。

ナナカマドが赤く色づいています

これから登る三本槍岳を見上げます

振り返ると朝日岳と茶臼岳。帰りに朝日岳に登る予定です。

山頂近くまで登ってきました。大きなアザミの花が咲き始めています。

2時間10分で標高1917mの三本槍岳に到着。いつもよりペースが落ちています。周囲には一時的に積雲が湧きあがっています。

南側には朝日岳と茶臼岳

山頂に咲くヒメシャジン

しばらく待つと雲が切れてきました。大倉山、三倉山方面の稜線が姿を現しました。遠くの山々は霞んで見えません。

北側の空。雲は切れてきましたが霞んでいます。うっすら安達太良山を遠望します。

山頂で25分間休憩して下山します。

下山途中に安達太良山方面をズーム。和尚山、安達太良山、鉄山、箕輪山の稜線がうっすら確認できます。その左の吾妻連山や先ほど見えた磐梯山は霞の中です。

下山途中、笹の花を見かけました。

清水平から1900m峰へ登る途中、キソチドリの花を見かけました

近くにもう一株

稜線には赤とんぼが飛び交っています。丸太にとまったところをパチリ。ようやく撮影成功。

咲き始めたネバリノギラン。地味な花です。多年草なので成長すると目立つようになります。

往路に比べると積雲が増えてきました。上空に寒気があるため、昼過ぎには雲におおわれてしまいそうです。

往路でも紹介したかもしれない場所で再びヒメシャジン

お花畑を楽しみながら朝日岳へ登ります

朝日岳の岩場に咲くヒメシャジン? 花の形から推察するとミヤマシャジンかもしれません。

こちらはヒメシャジンですかね。違いがよくわかりません(汗)

三本槍岳からちょうど一時間で標高1896mの朝日岳に到着

山頂に置かれた小さな石祠。茶臼岳周辺には雲が湧き始めました。足の調子が順調なので、天気が良ければ茶臼岳にもと考えていたのですが、急な登りで足が攣りそう。さらに霧で見晴らしも悪くなりそうなので、朝日岳から峠の茶屋へ下ることにしました。

12時前に下山したので、久しぶりに近くの北温泉に立ち寄り休憩としました。帰りは那須塩原の道の駅で田んぼアートを見学して、16時過ぎにアパートに戻ってきました(続く)

6月21日の磐梯山登山の記事の追記となります。山頂へ向かう途中に弘法清水小屋前で撮影した月山のズーム写真を眺めていたところ、月山の右肩の奥に、もう一つ雪山が写っていることがわかりました。小屋の前で一息ついていた時、雲で日差しが遮られて月山が鮮明に見えた時に右側の稜線の先に何かが見えておやっと思った瞬間があり、慌ててコンデジを取り出しパチリ。その時コンデジ画像では気づきませんでした。写真を撮り終えた時には太陽が再び姿を現して、稜線の先には何も見えていませんでした。当日は遠望を期待していなかったので双眼鏡を持参しなかったのです。日曜日に落ち着いて写真をじっくり眺めていると、おやっと思った方向にうっすらと雪山の姿が見えていました。月山の東側のなだらかな稜線の先です。写真に矢印を付けたあたりです。ブログに掲載すると感度が劇的に落ちてしまうのでコントラストを付けてみましたが、うーん、分かりませんね。

トリミングしてみました。何とかわかるかな?

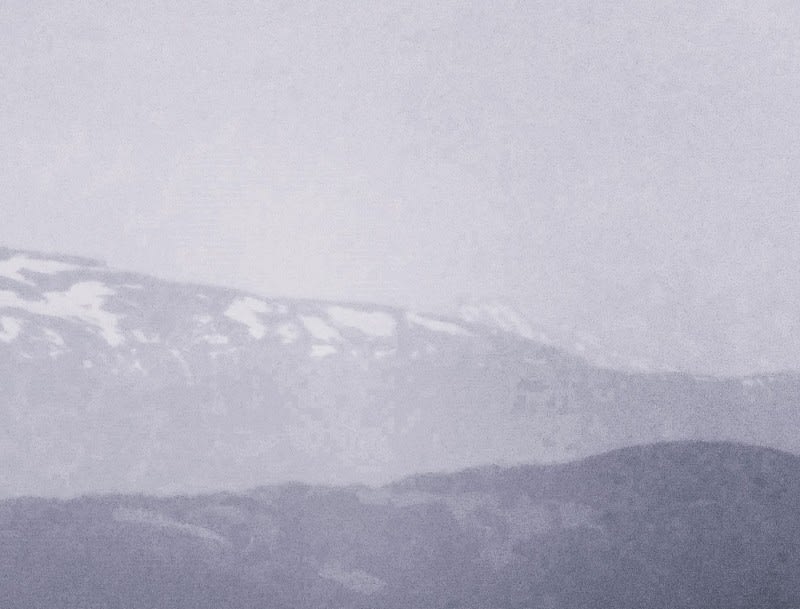

モノクロ表示にしてさらにコントラスト付けてみました。

モノクロに変換すると若干分かりやすいですね。

国土地理院の地図で調べてみたところ、月山の稜線の標高が1200~1400m、その先には高い山は見当たらず、鳥海山に行きつきました。当日のコンデジ写真を全て再確認したところ、月山が最も鮮明に見えた1450m地点では標高が不足して姿は写っていません。お花畑でも同様で、標高1630mの弘法清水小屋前で姿を確認。山頂からもうっすらと姿を確認できました。

こちらは磐梯山頂からの撮影となります。

本当かな・・・100km離れた月山よりもさらに60km先の雪山が見えているのでしょうか。そんなに澄み渡った青空ではありませんでした。自信ありません。