一番上の例は日本書紀にあるヤマトタケルの歌の一部で、いわゆる万葉仮名ですが、まるで暴走族が「夜露死苦」とかいて「よろしく」と読ませようとしたのと同じです。

名前に麻利とか亜紀とか美嘉、爽良などという字を当てるのも同じです。

一つ一つの音節に好き勝手に漢字を当てはめていて、漢字の意味にはこだわってはいません(感覚的な対応はあるかもしれませんが)。

万葉仮名として使われる漢字は九百数十種あるそうで、いろは四十八文字からすれば、一音に対して一字を対応させるという意識はありません。

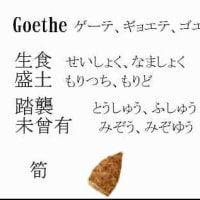

二番目の例は柿本人麻呂の歌の一部で、この場合は漢字の音読みをあてるよりも、訓読みのほうを主として当てていますが、鴨のように訓読みではあるけれども意味は関係ないものも含まれています。

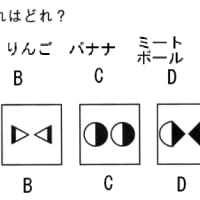

万葉集の漢字の使い方の中には冗談のようなものもあり、「丸雪」と書いて「あられ」と読ませたり、「小熱」と書いて「ぬる」と読ませる、あるいは「母乳」とかいて「もち(持ち」と読ませたりするものがあるそうです。

有名なのは「十八」と書いて「にく」と読ませ、「出」という字の代わりに「山上復有山」つまり「山の上にまた山あり」という字を当てたりしたものもあります。

小学生のなぞがけあるいはクイズみたいなこともやっていたので、漢字を玩具にしたりするのは今に始まったことではないのです。

日本語をあらわすのに漢字を使うもうひとつのやり方は、言葉の意味を漢字で表すもので、この場合は漢字だけを示すと意味はなんとなく分かるけれども、何という言葉を指しているのか分かりにくかったりします。

相撲は漢字だけ見れば「撲りあい」のことだともとれますし、足袋だって「くつした」と思うほうが自然かもしれないのです。

一つ一つの漢字の読みから、単語の読み方を推測できればよいのですが、読み方を考慮しない意訳法の場合は読み方が自明ではなくなるのです。

誤解を避けるために振り仮名(ルビ)をふるというのがひとつの解決法ですが、本来ならヒラガナが発明されているのですから、ヒラガナで書けばそれですむことなのです。

「おまわり」とか「うるさい」など別に漢字で表さなくても普通の日本人なら意味は自動的に分かります。

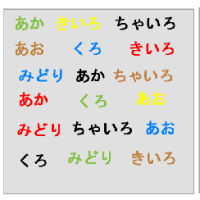

「へたくそ」などは「ヘタクソ」だとなんとなくきつい感じになりますが、意味は同じように感じます。

「へた」というのはどんな意味だといわれたとき「下手」と漢字を当てると「上手く」説明できた感じがしたりします。

これはある程度漢字に習熟した日本人の場合で、日本語習いたての外国人ならかえって混乱するかもしれないのです。

「下手」は下の手なのか、手を下すのか考えすぎるとますます分からなくなったりします。

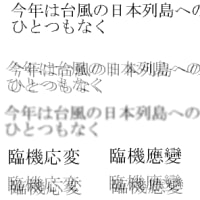

ヒラガナでの表記ができるのですから、ヒラガナで表記した上で漢字の意訳を同時に示したいなら、ひらがなの上に漢字を振ればよいので、本来なら振り漢字が正当です。

漢字を上に振ったのでは読みにくく、バランスが悪いので漢字を書いてその上にヒラガナを振ったのですが、本体はヒラガナのほうです。

ヒラガナが本体であればこれを省くというのは間違いで、いわゆる熟字を使う場合にはルビは省くわけにはいかないのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます