前回までは、8月22日に東京で開催された第10回大学政策フォーラムでお話した「高等教育のグランドデザイン」を4回に分けてブログでご紹介しました。提言のところはブレーン・ストーミングの段階ですが、読者のみなさんからも、高等教育のグランドデザインについて、いろんなアイデアをいただけるとうれしいです。

今日は、この講演で提示したデータの補足をし、その弱点部分を補っておきます。

まず、GDPの1年毎の成長率は、好況と不況の循環を繰り返し、けっこう激しく変動します。そうすると、論文数の成長率と相関をしやすい年と、しにくい年が生じてもおかしくありません。論文数5年平均成長率と、GDPの1年成長率の相関を1981年~2012年のデータで調べてみました。

1枚目のスライドが1981~1995年までのデータですが、上半分に毎年のGDP成長率の棒グラフを示してあります。下の表が、論文数の5年平均成長率と、GDPの年成長率の相関表です。この表では1985年の相関が悪いことがわかります。また、1993年もやや相関が低めですね。

次の表はは1996年~2012年までのデータです。この表では1997~1998年、2001年、2003年、2008~2009、2011~2012年が、相関が低い年となっています。

好況・不況の時期と論文成長率とGDP成長率の相関が低い時期とは、ある程度関係しているように感じられます。相関が低い年というのは、各国のGDP成長率にばらつきが生じる年です。不況の中でも一部の地域に起こった不況、たとえばアジア通貨危機の時には、1998年にGDPがアジア諸国だけがマイナスとなっていますが、そういう年は相関が非常に低くなります。また、不況でも、各国が一斉に同じ程度にマイナス成長になった時には、必ずしも相関は低くなりませんが、リーマン・ショックの時はさすがに相関が低くなっています。また、不況から経済が立ち直りかける時にも、各国の成長率に差が生じやすく、相関が低くなるように思われます。2004~2007年は安定成長期と考えられ、論文数成長率との相関も高くなっています。

次に、OECDStatExtractsから、Scientifc publications, number(論文数)およびInternational co-authorship, % of total scientific articles(国際共著率)のデータが得られるので、この論文数についても検討しました。このOECDの論文数データは1996年以降のデータが掲載されています。

下の図はOECD主要19カ国における人口当りOECD論文数の推移を示しています。トムソン・ロイター社とよく似た推移を示していますが、OECD論文数の方が、やや変動が大きいように感じられます。

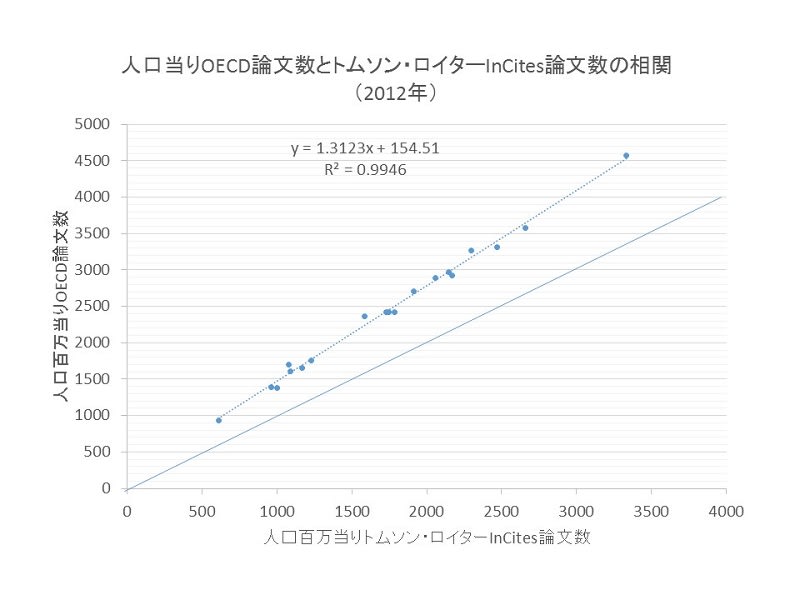

2012年の人口当りOECD論文数とトムソン・ロイターInCites™論文数とは、次の図のように良く相関します。ただし、OECDの方が論文数が多くカウントされています。これは、トムソン・ロイター社の方が、収載する学術誌のレベルをある程度質の高いと考えられる学術誌に絞っているからであると考えられます。つまりOECDの方がより幅広い学術論文数を反映していると考えられます。

OECDには国際共著率のデータが掲載されているので、OECD論文数から国際共著論文数の2分の1を差し引いた論文数についても調べてみました。これは、文科省科学技術・学術政策研究所の阪彩香さんたちが分析しておられる「分数カウント法」を近似する目的です。国際共著には2国間共著だけではなく多国間共著も含まれているので、2分の1を差し引いた値は、2国間共著の補正だけしか行っていないことになり、分数カウント法よりもやや多めのカウントになると推測されます。

以下、OECD論文数、OECD論文数-国際共著論文数/2、トムソンロイターInCites™論文数それぞれと、GDPとの相関を検討してみました。

まずは、一人当たりGDP購買力平価実質値との相関です。上の表の(A)がOECD論文数、(B)が国際共著の2分の1を差し引いたOECD論文数、(C)がトムソン・ロイターInCites™論文数を示していますが、OECD論文数の方がGDPとの相関が良好であり、国際共著の2分の1を差し引いた論文数が最も相関が良くなりました。

韓国を除いた18か国で検討すると、全体的に相関係数は低くなり、トムソン・ロイター社の論文数とGDPとの相関は有意ではなくなりました。

次に、5年平均成長率でもって、論文数とGDPの相関を検討しました。韓国を入れた場合は、下の表のように、3種類の論文数いずれも有意の相関が認められました。

しかし、韓国を除いた18か国で検討すると、論文数成長率とGDP成長率の相関は、すべて有意ではなくなり、比較的経済が安定している時期と考えられる2009年5年平均成長率、つまり、2004~2009年にかけての成長率について、GDP成長率よりも先行する年における相関の最高値は、OECD論文数における0.34という値でした。

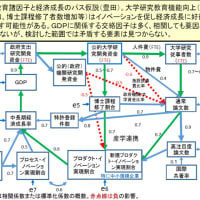

この、アジア諸国を除くと論文数成長率とGDP成長率の間の相関の有意性が認められなくなることは、講演のスライドの中でも紹介した先行研究でも認められていますが、論文数⇒GDPという因果関係を推定する上で、「これは新興国にだけ認められる現象であり、先進国では適用できない」という批判がなされる可能性があります。それで、次に、5年間のSLOPEの相関をとってみました。SLOPEは、最小二乗法で求めた回帰直線の傾きaのことであり、エクセルで計算できます。その5年間において、1年間に平均してどれだけGDPが増えたかという増加度を表しており、差分と同意味になります。

成長率の場合は、差分を前年のGDPで割るので、特にしばらく前の値においては、もともとGDPの低い韓国や台湾などのアジア新興国は高い値が強調されやすいのですが、SLOPEの場合は、必ずしも高い値をとるとは限りません。ただし、台湾の一人当たりGDPはすでに日本を追い抜いており、また、韓国も日本に接近しているので、最近では、新興国の低いGDPで割ることによる成長率の大きさの強調効果はなくなっており、むしろ、アジア諸国を含めた分析の方が真実を反映している可能性があるとも思われます。

まず、韓国を含めた19か国で5年SLOPEの相関を検討してみました。2003~2007、2004~2008、2005~2009という、比較的経済的に落ち着いている時期のGDPのSLOPEと、それよりも先行する時期の論文数のSLOPEとの間に、有意の正相関が認められました。そして、OECD論文数の方がトムソン・ロイター社InCites™論文数よりも相関が良好でした。

そして、SLOPEの場合は、韓国を除いた18か国の検討においても、相関の有意性は失われませんでした。

このようなデータから、論文数⇒GDPの因果関係は、新興国だけではなく、先進国においても成立しうるものであると考えられます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます