さて、このシリーズも5回目。学会発表を元にしたけっこう長いブログが続いているので読者のみなさんは、ちょっと疲れてきましたかね。でもこの物語は、今からいっそうの佳境に入っていきますよ。もうちょっとのがまんです。

下の図は、PubMedというアメリカの医学関係のデータベースをもとに、北海道大学医学部の西村正治教授といっしょに分析したデータです。このデータベースはインターネット上で公開されているので、誰でもタダで利用ができますよ。ただし、分野が医学関係に限られていますけどね。

このデータベースの中に、PubMedが以前から選定している臨床医学の著名な学術誌の論文を一括して検索できるサービスがあります。現在では119誌になっています。注目度(質)の高い論文数を見る一つの方法ですね。すでに、この”地方大学の疲弊”シリーズの(その3)で、世界の主要国の比較をお示ししました。日本だけが急速に低下していましたね。

今回は、それをわが国の大学群別に調べてみました。

この図を見ると、国立大学も私立大学も公立大学も、すべて低下しています。そして、その中でも地方国立大学の低下の急峻さが際立っていますね。

もう一つ、このカーブをご覧になって、皆さんもお気づきになったと思いますが、2000年ころまでは、地方国立大学の注目度(質)の高い論文数が急速に増えています。つまり、地方国立大学は、旧帝大に追いつけとばかりに論文の質を急速に高めてきましたが、2000年を超えると、刀尽き矢折れたかのように、急速に質の高い論文数を減らしています。

なんとも哀れな地方大学の物語だと思いませんか?

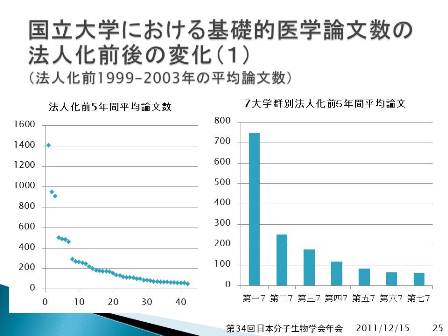

さて、このブログは、12月15日の日本分子生物学会での私の発表にもとづいています。そんなことで、”分子生物学”を含む基礎的医学分野について、医学部のある42の国立大学に限って、法人化前後の変化を分析してみることにしました。ただし、言い忘れていましたが、”基礎的医学”の論文には、医学部以外の学部の先生方の論文も含まれていることに留意しておいて下さい。つまり、論文数の分析は学術誌の分類で行っているので、大学の学部の分類とは若干ずれているのです。

まず、医学部を持つ42国立大学の基礎的医学について、法人化前5年間の平均論文数をチェックしました。左図は1大学ごとにプロットしたもの、右図は7大学グループごとに平均値を棒グラフで示したものです。

下の図のように、トップの大学から42番目の大学まで、すごい傾斜がありますね。大学間格差、あるいは大学の序列といったことをまざまざと見せつけられるデータです。

次に、これを元にして、2009年の論文数の変化を見てみたのが下の図です。左の図は変化率、右図は変化量を示しています。

左の変化率のグラフでは、上位の大学は1前後で、あまり大きな変化はしていませんが、下位の大学になるほどばらつきが大きくなり、論文数を大きな割合で減らした大学が増えています。

右図の変化量、つまり論文の数そのものの変化では、上位の大学での論文数の変化が大きく、下位の大学では数としての変化はそれほどでもないことがわかります。上位の大学では、率としてはわずかの変化であっても、数としては大きく変化するんですね。

これらを元にして、さらに分析を進めました。

下の左図は、法人化の前と後の論文数の変化量について7大学群ごとに平均をとったものです。トップ7大学(旧帝大)は増えていますが、第二グループ、および第三グループの論文数の減少が大きいことがわかります。

右図はこれと同じことを示しているのですが、論文数の多い大学から順番に累積の変化量をプロットしたものです。上位の大学群で論文数は100くらい増え、中位の大学群で200くらい減少し、下位の大学でさらに100くらい減少し、トータルのプラス・マイナスでは約200の減となったことがわかります。イメージ的にも中位群での減少のカーブが最も急峻になっていますね。

さてさて、読者の皆さんには、たくさんの論文数などについてのデータの分析を見て頂いてお疲れさまでしたね。今までの分析でわかったことを下の表にまとめてみました。

でも、もう一つだけ、国立大学間の格差についてのデータを追加しておきますね。

下の左図は、昨年の7月に出された「国立大学法人化の現状と課題~中間まとめ~」(文部科学省)からコピーした図で、日米英の科学研究費の大学間の傾斜を示しています。日本の大学間の傾斜は英米よりも急峻であることがわかります。つまり、日本では国立大学間の選択と集中や傾斜配分は、すでに英米よりも激しくなされてきたことがわかります。英米は富士山くらいの傾斜ですが、日本は東京タワーのような傾斜ですね。

右図は、トムソン・ロイター社の学術情報データベースから、わが国の全分野の論文数の大学間傾斜について私が分析したデータを、先ほどのわが国の研究費の傾斜の図に重ね合わせたものです。単なる論文数だけではなく、論文の注目度(質)を示す被引用数の傾斜についてもお示ししました。

論文数および被引用数の傾斜は、研究費の傾斜よりも緩やかであることがわかります。つまり、下位の大学(地方大学)は、”ある面”では、より少ない研究費で、質の高い論文数を効率よく産生してきたことになります。

上位大学には大型のプロジェクト研究に対して巨額の研究費が配分されるので、研究費あたりの論文数は少なくてあたりまえだ、という人もおられますので、”ある面”では、という断りを入れました。しかし、このデータは少なくとも、地方大学は程度が低い、などと批判されるようないわれは全くないことを示していると思います。

このようなデータから、私は2000年以降のさまざまな政策が、結果的に、あるいは意図的に大学間格差を拡大させ、”ある面”では研究効率の良い地方国立大学を疲弊させたことが、日本全体の学術の国際競争力を低下させた大きな要因になったと考えます。

これで、今回お示しするデータはおしまいです。皆さん、いかがでしたでしょうか?ブログとしてはたいへん重いものになってしまいましたが、最後までおつきあいいただいた読者のみなさん、たいへんお疲れ様でした。

でも、毎年予算が削減されるこの財政難の折に、今後の日本の研究力はいったいどうなるのでしょうか?果たして研究力をを維持するための良い方法はあるのでしょうか?とっても心配ですね。

次回からは皆さんといっしょに、この対策について考えてみたいと思います。読者のみなさん、良いアイデアがあれば、ぜひともコメントをお寄せくださいね。