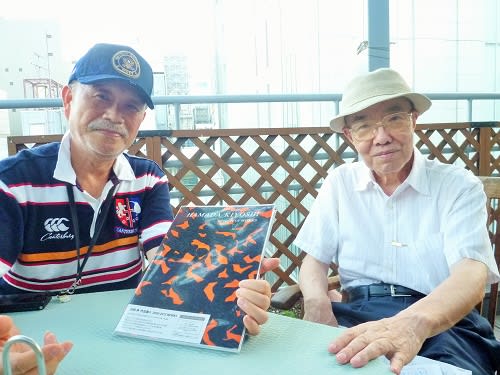

ギャラリー枝香庵で笹木繁男氏とバッタリお会いし、暫しの時間喋り込んだ。笹木さんは我々コレクターの草分け的存在であるが、現代美術資料センターを主宰するなど美術の世界の有名人、私もかつて月刊ギャラリーのインタビュー企画で取材させていただいたことがある。

近年は執筆活動に取り組んでおり、何年か前には「ドキュメント、時代と刺し違えた画家中村正義の生涯」を刊行したが、展覧会評の全文や作品をドキュメントの形式で収録するなど当時の美術状況を俯瞰できる貴重な書籍として評価されている。

笹木繁男氏

笹木繁男氏

またごく最近、現代美術の浜田浄作品集を刊行したが、これは枝香庵代表荒井よし枝氏との連携により実現したもので、近々出版記念会も企画されているとのこと。

枝香庵代表荒井よし枝さん

枝香庵代表荒井よし枝さん

この日、私とビジネスサポーターのRYさんは、これら刊行物出版に伴うご苦労や思いを聞かせていただいたが、作家浜田浄の作品及び作品制作の技法や作家のことを縦だけでなく横に広がりをもたせて調べる笹木さんの執筆手法について伺い、有意義で楽しいひとときであった。

枝香庵屋上

枝香庵屋上

近年は執筆活動に取り組んでおり、何年か前には「ドキュメント、時代と刺し違えた画家中村正義の生涯」を刊行したが、展覧会評の全文や作品をドキュメントの形式で収録するなど当時の美術状況を俯瞰できる貴重な書籍として評価されている。

笹木繁男氏

笹木繁男氏またごく最近、現代美術の浜田浄作品集を刊行したが、これは枝香庵代表荒井よし枝氏との連携により実現したもので、近々出版記念会も企画されているとのこと。

枝香庵代表荒井よし枝さん

枝香庵代表荒井よし枝さんこの日、私とビジネスサポーターのRYさんは、これら刊行物出版に伴うご苦労や思いを聞かせていただいたが、作家浜田浄の作品及び作品制作の技法や作家のことを縦だけでなく横に広がりをもたせて調べる笹木さんの執筆手法について伺い、有意義で楽しいひとときであった。

枝香庵屋上

枝香庵屋上

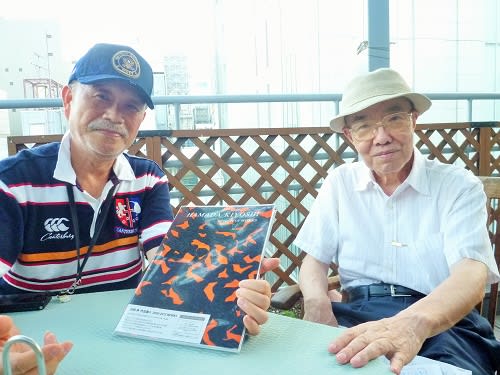

駒井哲郎作品

駒井哲郎作品 山中現作品

山中現作品 左、荒井裕史氏

左、荒井裕史氏 展覧会DM

展覧会DM

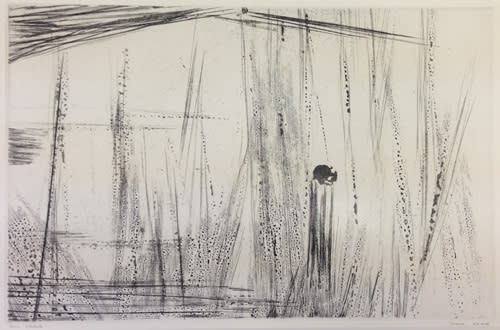

具象なのに抽象の線と形が見える

具象なのに抽象の線と形が見える 右、横田海氏

右、横田海氏 左端作家平田達也氏、後方フリーライターのYさん

左端作家平田達也氏、後方フリーライターのYさん 〈今回のリーフレットの表紙に掲載された作品〉

〈今回のリーフレットの表紙に掲載された作品〉 前橋での個展のカタログから

前橋での個展のカタログから 私はこの作品が好きだ

私はこの作品が好きだ

銀座の夫婦善哉

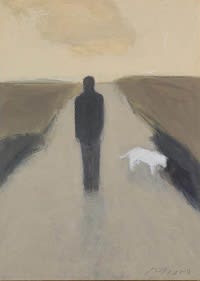

銀座の夫婦善哉 三浦逸雄作品

三浦逸雄作品

脇田和美術館館長

脇田和美術館館長