私の❝死ぬまでにしたい三つのこと❞の一つは「心に残る友人を訪ねる一期一会の旅」である。30代半ばの頃、現代アートの何たるかを指南してくれた若き友人S・Kさんがいた。東京・青山の画廊で知り合い、国際的アーティストの河原温や杉本博司、ジャン・シャルル・ブレやマックス・ノイマンなど多くの現代アートの作家たちについて教えられた。年齢はひと回りくらい若かったが、私の現代アートの師匠と言っていい青年だ。その頃パリで活躍していた画家今村幸生氏のマネージャー的存在でもあった。

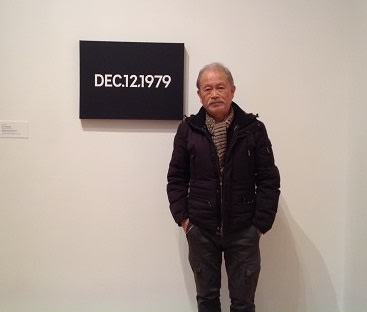

三重県立美術館にて、K氏と

20数年前のことだが、S・Kさんから誘われ、亡き妻と二人、車で鳥羽を訪ねたことがある。病ゆえ出かけることの少なかった女房孝行の旅でもあった。鳥羽のご自宅でご両親とお会いし、松坂牛をご馳走になり、翌日は友人の画家天花寺又一郎氏と二人で伊勢神宮や志摩を案内してくれた。妻と私は伊勢神宮は初めてだったこともありいたく感動、特に妻が夫婦岩を見て嬉しそうにしていたこと、美しい白浜の海岸で遊んだこと、赤福本店でお茶を飲んだことなど忘れられない。

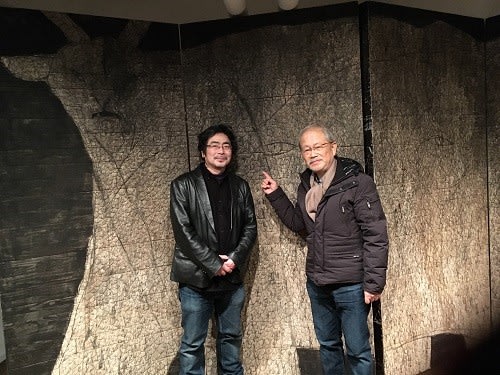

三重画廊山本氏も交え

中央画家天花寺氏、右端S・K氏

そんな訳で、この旅のことは良き思い出として心に残ったが、その後彼が東京から鳥羽に拠点を移し、私も働き盛りの年齢となり、長いことお会いすることは無かった。ただ、ニューヨークのMOMAなどで河原温や杉本博司の作品を観る度にこの時のことを思い出し、いずれ仕事人生をリタイアしたら鳥羽を訪ねたいと思っていた。そんなところへ天花寺又一郎氏から津での展覧会の案内が到着、ふと出かけたくなったという次第である。

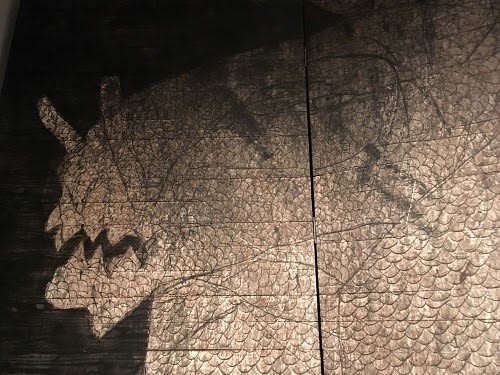

こうして、S・Kさんとは20数年ぶりに再会したのであるが、今や、津から鳥羽にかけて幾つかのマンションを経営する立派な実業家になっていた。三重県立美術館の喫茶室でその後の人生、新たな事業への進出のことなどを拝聴、暫し歓談した。天花寺又一郎氏との再会も嬉しかった。三重画廊で宇宙を感じさせるちょっと哲学的作品を拝見しながら旧交を温めた。絵画鑑賞の後、3人で津名物のうな丼を食べに行き、二次会はKさんとコメダ珈琲店で近況などを語り合った。不動産事業も順調、可愛いお子様も三人いらっしゃるとのこと。心に残る嬉しい旅であった。

津で一番人気の鰻店、新玉亭

・・こうして今年、死ぬまでにしたいことの一つ、Kさんと会う一期一会の旅が実現したのであった。

コメント

我が「ルオーサロン」にもお寄りいただき、美術談義

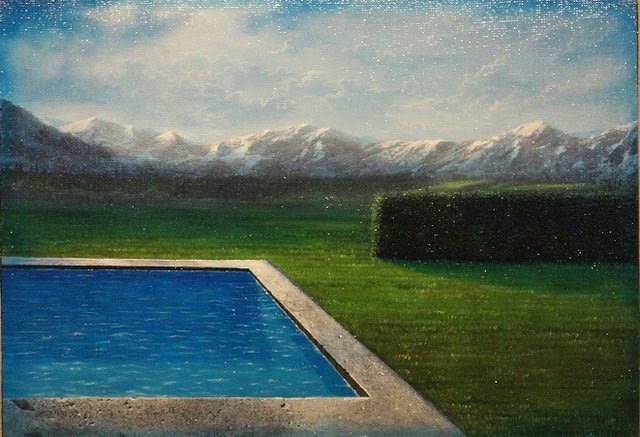

我が「ルオーサロン」にもお寄りいただき、美術談義 軽井沢現代美術館展示風景

軽井沢現代美術館展示風景