柳珍さんが突然亡くなったのはもう4~5年前のことだ。とても親しくしていたので、ショックであった。

初めてお会いしたのは1984~5(昭和59~60)年の頃であった。ある日、原宿の❝ブラームスの小道❞なる洒落た街路を歩いていたら、ショーウインドーに展示された李朝風のやきものが目に留まった。この頃私は中国の宋時代や朝鮮李朝時代の東洋陶磁器に惹かれ、大阪の東洋陶磁器美術館にわざわざ出かけるほどであった。展示されていた陶磁器は韓国の現代陶芸家のものであったが、ふくよかな顔立ちのレディーが現われ、誘われるままに店内に入ると、味のある李朝箪笥が並んでいた。この骨董家具は済州島のバンダジ・文人の本箱であるとのこと、気に入って早速購入することとした。この女性が柳珍さんで、それ以来20年以上のお付き合いが続いた。

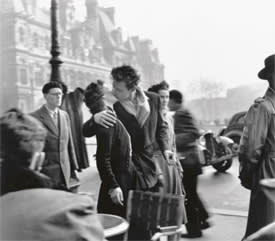

柳珍さんとホテルニューオータニで会食

珍さんは元々韓国李朝時代の貴族・文官の娘であったが、韓国・日本を中心に米国・フランスなどで国際的に活躍する画商でもあった。私よりひと回り年嵩の日本語・英語・フランス語が堪能な女性であった。来日すると、赤坂プリンス旧館のバーや赤坂界隈の韓国料理店、或いは平河町のご自宅マンションなどでお会いし、韓国出身の国際的アーティストのこと、韓国の歴史や儒教のこと、韓国家庭料理のことなど伺いながらお茶やキムチをご馳走になった。

柳珍さん&画家辰野登恵子氏と横浜美術館「李禹煥展」にて

私は30代半ばからアートに関心を持ち作品も少々購入して来たが、韓国や海外の現代アートのことを教えてくれた貴重な存在であった。特に、銀座シロタ画廊が企画したソウルの李禹煥回顧展を訪ねる旅の折は、李さんも含め青瓦台にある珍画廊をお訪ねし皆で会食したことなど懐かしい思い出である。その他、東京で開催された日韓国交回復60周年記念展覧会にご招待いただきご挨拶をさせていただくなど、現代アートの展覧会にご一緒したものである。

珍さんは日本を愛する知的な教養人で、韓国の政財界にも顔が広く、アートを超えた日本と韓国のよき架け橋的存在でもあった。そういう意味でも惜しい人が亡くなってしまった。銀座の或る画商から、いずれ日本でも偲ぶ会がありそうだとのお話もあったが、その儘になっている。残念なことだ。心からご冥福をお祈りしたい。

柳珍さん&冬のソナタ作曲家、韓国文化院にて

柳珍さん&冬のソナタ作曲家、韓国文化院にて

初めてお会いしたのは1984~5(昭和59~60)年の頃であった。ある日、原宿の❝ブラームスの小道❞なる洒落た街路を歩いていたら、ショーウインドーに展示された李朝風のやきものが目に留まった。この頃私は中国の宋時代や朝鮮李朝時代の東洋陶磁器に惹かれ、大阪の東洋陶磁器美術館にわざわざ出かけるほどであった。展示されていた陶磁器は韓国の現代陶芸家のものであったが、ふくよかな顔立ちのレディーが現われ、誘われるままに店内に入ると、味のある李朝箪笥が並んでいた。この骨董家具は済州島のバンダジ・文人の本箱であるとのこと、気に入って早速購入することとした。この女性が柳珍さんで、それ以来20年以上のお付き合いが続いた。

柳珍さんとホテルニューオータニで会食

珍さんは元々韓国李朝時代の貴族・文官の娘であったが、韓国・日本を中心に米国・フランスなどで国際的に活躍する画商でもあった。私よりひと回り年嵩の日本語・英語・フランス語が堪能な女性であった。来日すると、赤坂プリンス旧館のバーや赤坂界隈の韓国料理店、或いは平河町のご自宅マンションなどでお会いし、韓国出身の国際的アーティストのこと、韓国の歴史や儒教のこと、韓国家庭料理のことなど伺いながらお茶やキムチをご馳走になった。

柳珍さん&画家辰野登恵子氏と横浜美術館「李禹煥展」にて

私は30代半ばからアートに関心を持ち作品も少々購入して来たが、韓国や海外の現代アートのことを教えてくれた貴重な存在であった。特に、銀座シロタ画廊が企画したソウルの李禹煥回顧展を訪ねる旅の折は、李さんも含め青瓦台にある珍画廊をお訪ねし皆で会食したことなど懐かしい思い出である。その他、東京で開催された日韓国交回復60周年記念展覧会にご招待いただきご挨拶をさせていただくなど、現代アートの展覧会にご一緒したものである。

珍さんは日本を愛する知的な教養人で、韓国の政財界にも顔が広く、アートを超えた日本と韓国のよき架け橋的存在でもあった。そういう意味でも惜しい人が亡くなってしまった。銀座の或る画商から、いずれ日本でも偲ぶ会がありそうだとのお話もあったが、その儘になっている。残念なことだ。心からご冥福をお祈りしたい。

柳珍さん&冬のソナタ作曲家、韓国文化院にて

柳珍さん&冬のソナタ作曲家、韓国文化院にて

2000年頃、李さんと歓談

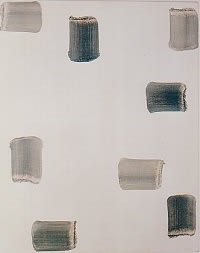

2000年頃、李さんと歓談  作品 初期Correspondance作品

作品 初期Correspondance作品 2003年ソウル回顧展の旅

2003年ソウル回顧展の旅

東京写真美術館

東京写真美術館 不良老年、オブジェになる

不良老年、オブジェになる BPのRさんも真似して

BPのRさんも真似して