耐水インクの筆ペンで気に入っているTOMBO筆之助「しなやか仕立て」なのだが、ペン先が柔らかくて一般受けしないのか、最近チョット入手が難しい。「しっかり仕立て」は見かけるのだが・・・・

そこで、画材屋さんで代わりになるものはないかと色々捜してみた。

見付かったのが、COPICで出している 「画箋筆」ペン先はフエルトではなく、ナイロン筆。

このタイプの筆ペンでは耐水性が良くないのが多くて水彩絵の具と併用しようとすると滲んでしまい使えるものが見付からなかったのだが・・・

「COPIC 画箋筆」は、乾きが若干「筆之助」より遅いのだが、水彩絵の具と併用しても、そんなに滲まない。

筆の強弱は、筆之助よりも範囲が広く、早い筆運びでは掠れも出来る。

けっこう使えそう。

でも・・・・

一つ難点が。

価格が、筆之助の3倍以上。

もうちょっと手頃なら良いのだけれど・・・

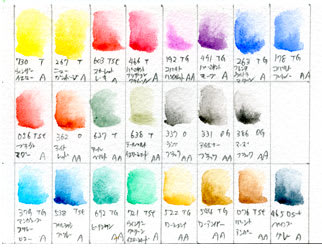

写真)

左:筆之助 しなやか仕立て / 右:COPIC 画箋筆

そこで、画材屋さんで代わりになるものはないかと色々捜してみた。

見付かったのが、COPICで出している 「画箋筆」ペン先はフエルトではなく、ナイロン筆。

このタイプの筆ペンでは耐水性が良くないのが多くて水彩絵の具と併用しようとすると滲んでしまい使えるものが見付からなかったのだが・・・

「COPIC 画箋筆」は、乾きが若干「筆之助」より遅いのだが、水彩絵の具と併用しても、そんなに滲まない。

筆の強弱は、筆之助よりも範囲が広く、早い筆運びでは掠れも出来る。

けっこう使えそう。

でも・・・・

一つ難点が。

価格が、筆之助の3倍以上。

もうちょっと手頃なら良いのだけれど・・・

写真)

左:筆之助 しなやか仕立て / 右:COPIC 画箋筆