路線バスの、フイルム幕に印字した行先表示=方向幕の書体についての続き。

方向幕の文字は、全国的にほとんどのバス事業者で共通の書体(フォント)が使われていた。その書体は、2000年頃(※)を境に変更された。

※2000年頃に「作成・印刷」されたという意味。従前に使われた幕でも、路線改廃や幕が破損しない限りは継続して使う(廃車から外して使い回すことも)事業者も多く、今でも新旧書体が混在する事業者もある。

前回の通り、(1970年代以降?~)2000年以前に使われていた書体は、モリサワの写真植字機用書体「見出丸ゴシック体MBD101」または「見出丸ゴシック体MBD31」であった。

秋田市営バスをはじめ、MBD101を使う事業者が多かったようだ。

紙の印刷業界と同じように方向幕の作成も、1990年代後半になると、写植からパソコンを使うように変化したのだろう。

しかし、モリサワ2書体は、パソコンで使えるようにはされなかったため、書体を変更したと考えられる。

市営バス作成の船場町経由割山線(移管・車両譲渡後も継続使用されたものもあり)

市営バス作成の船場町経由割山線(移管・車両譲渡後も継続使用されたものもあり)

これは秋田市営バスだけの特徴だが、青文字の経由地の文字の形(文字数によって扁平になるか)と区切りが「・」と「.」のバリエーションがあったが、どちらも書体は共通であった。

「尻」の「九」の横棒が右上がりになっているのが特徴的。

中央交通作成の同じ表示

中央交通作成の同じ表示

市営バスからの路線譲受に際して、中央交通が作成した幕は、区切りは「・」、青文字は文字数による形状の違いはほとんど目立たないほぼ正方形であった(「大町」と「船場町」をよーく見比べると、2文字と3文字ではわずかに文字幅が異なる)。

「尻」の「九」の横棒が水平であるほか、全体に線がやや細く、枠いっぱいに線が配置された「ふところが広い」デザイン。

前回最後の通り、この新しい書体が何か、少し気になっていた。改めて見れば、

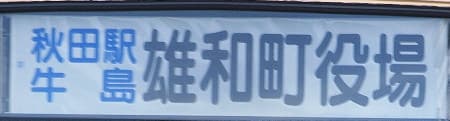

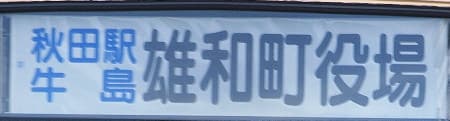

今はなき有楽町・牛島経由雄和町役場行き

今はなき有楽町・牛島経由雄和町役場行き

「町」の形に注目。左の「田」が縦に長く、しかも「田」と「丁」にすき間ができているという、とても個性的なデザイン。

割山線の経由の「町」も、改めて見れば同じ。

今でもたまに見られる、新国道経由五城目行き

今でもたまに見られる、新国道経由五城目行き

「城」の右上の点が、横棒の上と下にまたがって長い。これも珍しい。

そう、中央交通のバス停の表示板にも使われている、フォントワークスの「スーラ」なのだった。

(再掲)岩手県交通「でんでんむし」もスーラ

(再掲)岩手県交通「でんでんむし」もスーラ

弘南バスでもスーラを使っている。

スーラは1990年にリリースされたそうで、思ったより歴史がある。

現在では、テレビの字幕、印刷物、看板、各種表示など多くの分野で使われていて、万能とも言えるフォントのようだ。

一文字ずつ見れば(少なくとも素人には)「町」のようなクセが強い箇所もあるものの、全体では統一感があってスムーズに読める書体ではないだろうか。綿密に考えてデザインされたということなのでしょう。

モリサワからスーラに変更するに際して、文字の線が細くなった。個人的には、細くなったことが、新書体への違和感につながった。

スーラは、文字の線の太さ(ウエイト)が6種類ある。方向幕に使われるのは、細いほうから3番目の「スーラDB」だろうか。

もし、もう1段階太い「スーラB」を使っていれば、かつてのモリサワ書体に近い太さになっていたはず。そうだったなら、文字の形は別として、書体が変わった違和感が少なく済んだかもしれない。

細いほうが視認性がいいとかいった判断があったのだろうか。

そうなると、前のモリサワ書体と同じ疑問が浮かぶ。

パソコンで使える丸ゴシック体は、1990年代後半当時でも、ほかに複数あったはず。それにスーラでもウエイトは複数ある。

その中で、どうして全国のほとんどのバス事業者が、こぞってスーラかつ同じ太さのものを選んだのかという疑問。

やっぱりバス協会辺りの推薦でもあったのだろうか。

2000年代に入ると間もなく、LED式行先表示器が普及し、古い車でも幕からLEDに交換する事業者も多く、方向幕は急激に数を減らした。したがって、スーラの方向幕が幅を利かせていた時期は短かった。

弘南バスや中央交通の郊外路線など、今も方向幕を使い続けるバスも一定数存在するものの、将来的には方向幕はなくなってしまう運命。スーラが最後の方向幕の書体になるのだろう。

以下、余話。

旧書体に話を戻します。

モリサワのMBD101/MBD31は、方向幕以外ではどこで使われていたか。ネット上にも情報は少なくて現存するものは多くはないと思われる。物持ちのいい工事現場の立て看板などではちらほらあるそうだ。

秋田市内でもほんの少しだけ、それらしき書体を見つけた。その1つ。

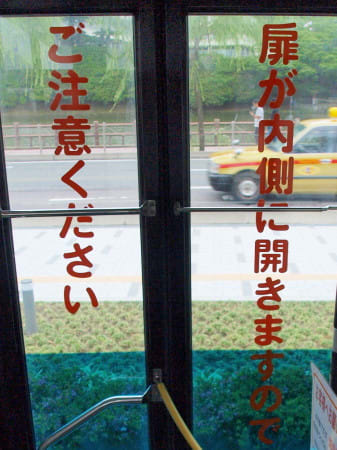

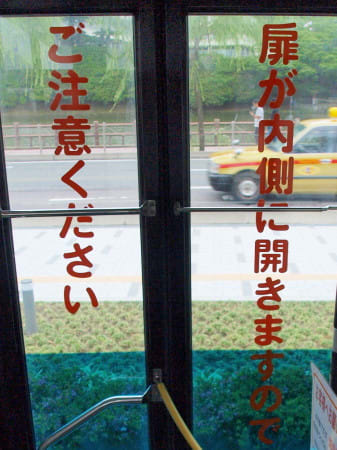

「扉が内側に開きますのでご注意ください」MBD101かな?

「扉が内側に開きますのでご注意ください」MBD101かな?

これも中央交通のバス。

秋田市中心市街地循環バスや子会社郊外路線で使われている、小田急中古の車体が短いいすゞエルガミオの中ドアに書かれて(貼られて)いる表示。

小田急時代からあった表示で、1999年製造の車だから、その頃はまだ使えたのだろうか。

ただ「扉」の「戸」部分の線が古臭いから、昔からあった原本というか型から起こしたものかもしれない。

話が変わって。

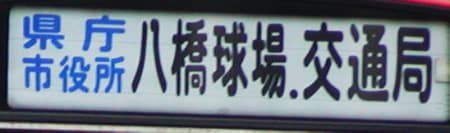

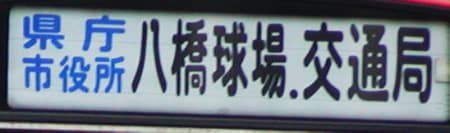

(再掲)市営バスのMBD101「県庁市役所 八橋球場.交通局」

(再掲)市営バスのMBD101「県庁市役所 八橋球場.交通局」

市営バス時代の交通局庁舎・中央営業所は、移管に際して中央交通へ有償譲渡(評価額の半値で)され、同社臨海営業所となっている。

交通局行きのバスも臨海営業所行きとなった。

スーラ。昔のスーラは「八」の2画目最初の横棒がなかった※バス停表示板の例

スーラ。昔のスーラは「八」の2画目最初の横棒がなかった※バス停表示板の例

上の写真は、市営バスからの譲渡車で、幕をすべて中央交通作成のスーラ版に入れ替えたもの。市営バス時代よりも幕(フイルム)の横幅がやや狭く、両端にすき間や金属の枠らしきものが見えている。

一方、大型車の一部ではこんなものもあった。

経由地に注目

経由地に注目

「八橋球場・臨海営業所」はスーラだが、「県庁市役所」はモリサワ書体。

この車は、新屋線など市営バスから移管された路線では、市営バス時代のモリサワ書体の幕をそのまま使い続けていた。

臨海営業所に戻る時に必要になるコマは、新しく作らないといけなかったわけだが、「県庁市役所 八橋球場・交通局」のコマを再利用して、「県庁市役所」を残し、「八橋球場・交通局」を消して「八橋球場・臨海営業所」をスーラで書き直したもののようだ。「交通局」だけを消すのでは、文字数から幅が不足するので、「八橋球場」も書き直したのだろう。

おそらく、中央交通としては使う場合があり得る「長崎屋・車庫」などは、スーラ版を追加していたはず。

全国的に、方向幕を部分的に消して書き換えることは行われているようだ。そういう作業を引き受けるのは、何屋さんなのか、どういう機材でどういう手順で行うのか、ちょっと興味がある。

LEDならデータ更新だけで済むようになり、そんなことももう過去のものなのかもしれない。

方向幕の文字は、全国的にほとんどのバス事業者で共通の書体(フォント)が使われていた。その書体は、2000年頃(※)を境に変更された。

※2000年頃に「作成・印刷」されたという意味。従前に使われた幕でも、路線改廃や幕が破損しない限りは継続して使う(廃車から外して使い回すことも)事業者も多く、今でも新旧書体が混在する事業者もある。

前回の通り、(1970年代以降?~)2000年以前に使われていた書体は、モリサワの写真植字機用書体「見出丸ゴシック体MBD101」または「見出丸ゴシック体MBD31」であった。

秋田市営バスをはじめ、MBD101を使う事業者が多かったようだ。

紙の印刷業界と同じように方向幕の作成も、1990年代後半になると、写植からパソコンを使うように変化したのだろう。

しかし、モリサワ2書体は、パソコンで使えるようにはされなかったため、書体を変更したと考えられる。

市営バス作成の船場町経由割山線(移管・車両譲渡後も継続使用されたものもあり)

市営バス作成の船場町経由割山線(移管・車両譲渡後も継続使用されたものもあり)これは秋田市営バスだけの特徴だが、青文字の経由地の文字の形(文字数によって扁平になるか)と区切りが「・」と「.」のバリエーションがあったが、どちらも書体は共通であった。

「尻」の「九」の横棒が右上がりになっているのが特徴的。

中央交通作成の同じ表示

中央交通作成の同じ表示市営バスからの路線譲受に際して、中央交通が作成した幕は、区切りは「・」、青文字は文字数による形状の違いはほとんど目立たないほぼ正方形であった(「大町」と「船場町」をよーく見比べると、2文字と3文字ではわずかに文字幅が異なる)。

「尻」の「九」の横棒が水平であるほか、全体に線がやや細く、枠いっぱいに線が配置された「ふところが広い」デザイン。

前回最後の通り、この新しい書体が何か、少し気になっていた。改めて見れば、

今はなき有楽町・牛島経由雄和町役場行き

今はなき有楽町・牛島経由雄和町役場行き「町」の形に注目。左の「田」が縦に長く、しかも「田」と「丁」にすき間ができているという、とても個性的なデザイン。

割山線の経由の「町」も、改めて見れば同じ。

今でもたまに見られる、新国道経由五城目行き

今でもたまに見られる、新国道経由五城目行き「城」の右上の点が、横棒の上と下にまたがって長い。これも珍しい。

そう、中央交通のバス停の表示板にも使われている、フォントワークスの「スーラ」なのだった。

(再掲)岩手県交通「でんでんむし」もスーラ

(再掲)岩手県交通「でんでんむし」もスーラ弘南バスでもスーラを使っている。

スーラは1990年にリリースされたそうで、思ったより歴史がある。

現在では、テレビの字幕、印刷物、看板、各種表示など多くの分野で使われていて、万能とも言えるフォントのようだ。

一文字ずつ見れば(少なくとも素人には)「町」のようなクセが強い箇所もあるものの、全体では統一感があってスムーズに読める書体ではないだろうか。綿密に考えてデザインされたということなのでしょう。

モリサワからスーラに変更するに際して、文字の線が細くなった。個人的には、細くなったことが、新書体への違和感につながった。

スーラは、文字の線の太さ(ウエイト)が6種類ある。方向幕に使われるのは、細いほうから3番目の「スーラDB」だろうか。

もし、もう1段階太い「スーラB」を使っていれば、かつてのモリサワ書体に近い太さになっていたはず。そうだったなら、文字の形は別として、書体が変わった違和感が少なく済んだかもしれない。

細いほうが視認性がいいとかいった判断があったのだろうか。

そうなると、前のモリサワ書体と同じ疑問が浮かぶ。

パソコンで使える丸ゴシック体は、1990年代後半当時でも、ほかに複数あったはず。それにスーラでもウエイトは複数ある。

その中で、どうして全国のほとんどのバス事業者が、こぞってスーラかつ同じ太さのものを選んだのかという疑問。

やっぱりバス協会辺りの推薦でもあったのだろうか。

2000年代に入ると間もなく、LED式行先表示器が普及し、古い車でも幕からLEDに交換する事業者も多く、方向幕は急激に数を減らした。したがって、スーラの方向幕が幅を利かせていた時期は短かった。

弘南バスや中央交通の郊外路線など、今も方向幕を使い続けるバスも一定数存在するものの、将来的には方向幕はなくなってしまう運命。スーラが最後の方向幕の書体になるのだろう。

以下、余話。

旧書体に話を戻します。

モリサワのMBD101/MBD31は、方向幕以外ではどこで使われていたか。ネット上にも情報は少なくて現存するものは多くはないと思われる。物持ちのいい工事現場の立て看板などではちらほらあるそうだ。

秋田市内でもほんの少しだけ、それらしき書体を見つけた。その1つ。

「扉が内側に開きますのでご注意ください」MBD101かな?

「扉が内側に開きますのでご注意ください」MBD101かな?これも中央交通のバス。

秋田市中心市街地循環バスや子会社郊外路線で使われている、小田急中古の車体が短いいすゞエルガミオの中ドアに書かれて(貼られて)いる表示。

小田急時代からあった表示で、1999年製造の車だから、その頃はまだ使えたのだろうか。

ただ「扉」の「戸」部分の線が古臭いから、昔からあった原本というか型から起こしたものかもしれない。

話が変わって。

(再掲)市営バスのMBD101「県庁市役所 八橋球場.交通局」

(再掲)市営バスのMBD101「県庁市役所 八橋球場.交通局」市営バス時代の交通局庁舎・中央営業所は、移管に際して中央交通へ有償譲渡(評価額の半値で)され、同社臨海営業所となっている。

交通局行きのバスも臨海営業所行きとなった。

スーラ。昔のスーラは「八」の2画目最初の横棒がなかった※バス停表示板の例

スーラ。昔のスーラは「八」の2画目最初の横棒がなかった※バス停表示板の例上の写真は、市営バスからの譲渡車で、幕をすべて中央交通作成のスーラ版に入れ替えたもの。市営バス時代よりも幕(フイルム)の横幅がやや狭く、両端にすき間や金属の枠らしきものが見えている。

一方、大型車の一部ではこんなものもあった。

経由地に注目

経由地に注目「八橋球場・臨海営業所」はスーラだが、「県庁市役所」はモリサワ書体。

この車は、新屋線など市営バスから移管された路線では、市営バス時代のモリサワ書体の幕をそのまま使い続けていた。

臨海営業所に戻る時に必要になるコマは、新しく作らないといけなかったわけだが、「県庁市役所 八橋球場・交通局」のコマを再利用して、「県庁市役所」を残し、「八橋球場・交通局」を消して「八橋球場・臨海営業所」をスーラで書き直したもののようだ。「交通局」だけを消すのでは、文字数から幅が不足するので、「八橋球場」も書き直したのだろう。

おそらく、中央交通としては使う場合があり得る「長崎屋・車庫」などは、スーラ版を追加していたはず。

全国的に、方向幕を部分的に消して書き換えることは行われているようだ。そういう作業を引き受けるのは、何屋さんなのか、どういう機材でどういう手順で行うのか、ちょっと興味がある。

LEDならデータ更新だけで済むようになり、そんなことももう過去のものなのかもしれない。

(再掲)右が川なのだが見えない

(再掲)右が川なのだが見えない だいたい同じ場所か?

だいたい同じ場所か? ズームして雄物大橋と風車(この時点でこんなにあったのか)

ズームして雄物大橋と風車(この時点でこんなにあったのか) 2000年10月。秋田大橋から撮影

2000年10月。秋田大橋から撮影 (再掲)裏返しに設置されている

(再掲)裏返しに設置されている 緑色が現在の橋の橋桁。その右向こうの白いトラスが当時現役の旧橋

緑色が現在の橋の橋桁。その右向こうの白いトラスが当時現役の旧橋