戦後の学制改革時に誕生した大学は今年創立60周年を迎え、記念事業が行われている。秋田大学は既存施設を改修し、ホールを造った。弘前大学は10年ほど前にできた「コラボレーションセンター」を増築し、「コラボ弘大」というのを造ったらしい(建設中の様子や学内の配置はこちら)。既にオープンし、内部には「ミニ地球」とかいうものが設置されているようだが、大学の公式サイトにはほとんど記載がなく、断片的な情報が各ニュースサイトで見られるだけで、秋田にいてはほとんど分からないので行ってみた。

【2011年8月31日追記】2010年5月24日に、コラボ弘大のホームページがやっと開設(「学術情報部」サイト内に)されていた。(http://www.rprc.hirosaki-u.ac.jp/korabo/index.html)

昨年秋に撮影した旧コラボレーションセンター

昨年秋に撮影した旧コラボレーションセンター

富田大通りに面した門を背にして撮影。正面の8階建てがコラボレーションセンター。手前(東側)の駐車場をつぶして増築された。

駐車場右に止まっている白いバスは、農学生命科学部学生の農場実習時の輸送をする自家用バスでかなりの年代物。今は別の場所に駐車しているはず。

左に見える低い建物が4階建ての農学生命科学部、右が5階建ての理工学部1号館。コラボレーションセンターの裏には、同時期に建築されたそっくりの外観で10階建ての理工学部2号館がある。

昔はこのビルのある空間は、車が対面ですれ違える通路と広い芝生があってのびのびとしていたが、窮屈になってしまった。

コラボレーションセンターには「地域共同研究センター」という産学連携などを扱う部門が入っているが、上層階は農学生命科学部の研究室が入居していて、実質的には農学生命科学部2号館的なものだと思っていた。

増築後は「生涯学習教育研究センター」が総合教育棟(旧教養部)から移転したらしい。「弘前大学学報第63号(本年6月号)」には「産学官連携事業の拠点となる総合ビル“コラボ弘大”が建設され」とあり、結局従来と同じ目的らしい。

以下が今回撮影した画像

理工学部1号館側から

理工学部1号館側から

反対側から

反対側から

増築部分は既存部分と似た色合い。東端のラインが農生・理工両校舎と揃った。

コラボ弘大(左)と理工学部1号館

コラボ弘大(左)と理工学部1号館

既存部分と増築部分のつなぎ目があり、壁が違っている。

入ってみる

入ってみる

自動ドアの立派な玄関。富田大通りからまっすぐの位置にある。看板の文字が燦然と輝く。「コラボ弘大」の名は公募で122件の中から選ばれたそうだが、ヒネリがない。

玄関の雰囲気からすると、増築部分だけでなく、旧コラボレーションセンターを含めた8階建てビル全体を「コラボ弘大」と呼ぶのだと思われる。

1階の増築部分のおそらく大部分がエントランスホールになっていて、入って右のスペースは食券式の喫茶コーナーだった。客は誰もいなかったけど、大丈夫かな?

正面に「information」というカウンターがあって職員が座っていたが、黙って通り奥へ。モニュメント(東京芸大学長作の金工作品“幸せのリング”)が置かれていたり、既存部分への通路もある感じだったが、暗くなっている一角があって、それが「ミニ地球」。

この装置の名称は「アースビジョン」

この装置の名称は「アースビジョン」

学報第64号には「「アースビジョン」は,科学に対する関心の向上に資することを目的に本学が進めるサイエンス・パークの一つとして設置されたもので,直径1.5mの大型球体スクリーンに,最新の地震情報や気象情報をモニタリングできるほか,本学の地域交流活動を紹介するコンテンツも見ることができる。」とある。

60周年事業の一環であり、小中学生などに科学に親しんでもらう「弘前大学サイエンス・パーク」の1つでもあるようだ。7月22日にオープニングセレモニーが行われた。

小中学校の教室よりは狭い空間の中央にアースビジョンが設置されていて暗い宇宙に地球が浮かぶよう。そばに小型画面のタッチパネルがあって、それで操作する。壁面には大画面の平面ディスプレイ(プラズマ方式?)があって、球形・タッチパネル・壁面の3つに同じ内容が表示される。誰もいなかったのでしばしいじる。

トップ画面

トップ画面

地震と気象のモニタリングと地域や大学の情報が見られる。

地震は「Global CMT Project」、気象は「ウェザーニューズ」のデータを使っていて、大学独自のものではないようだ。

1976年以降の地震を全て表示させた平面画面

1976年以降の地震を全て表示させた平面画面

これが球体では

こう見える

こう見える

写真がよく撮れていないのであまり参考にはならないが、肉眼で見ても感動しなかった。近づきすぎて見たせいかもしれないが、「こんなモンか」というのが感想。普通の平面プロジェクタでスクリーンに投影した時、若干ぼやけた感じに見えるのがお分かりいただけるかと思うが、それと同等だと思う。それに上の画像の場合、ロシアや北極など“上の方”が見えないが、例えばタッチパネルをドラッグして回転表示させるといったことはできないようだった(僕の操作が悪かったり別モードがあるのかもしれませんが)。

それに中学校の社会科で「球面の地球を平面の世界地図にするには無理があり、図法によって何か(面積、距離など)が犠牲になっている」と習ったが、この球体スクリーンの画像は、地図を再度球形に変換して見ている。画像の正確さにおいてはどうなのだろう?

僕には「情報表示装置」というよりも「単なるきれいなオブジェ」に感じた。はっきり言って壁面の平面ディスプレイで見た方が解像度・輝度・彩度などが高く細部まで分かりやすい。

ねぷたの紹介映像を球体にすると

ねぷたの紹介映像を球体にすると

金魚ねぷたがさらにまん丸に!!

金魚ねぷたがさらにまん丸に!!

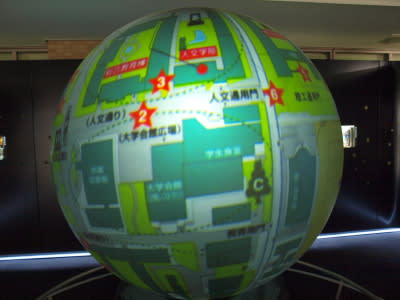

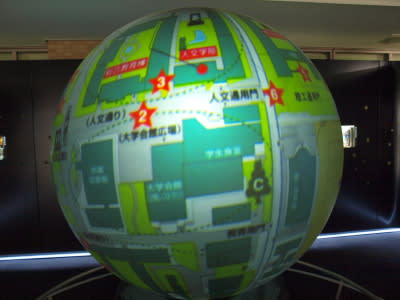

学内案内図もまん丸!

学内案内図もまん丸!

これらを平面【27日訂正】球面で見る意味ってあるのだろうか?

球形ディスプレイは大学で開発したのではなさそうだ。調べてみると、球体ディスプレイはいくつかの海外メーカーから製品化され日本でも発売されていて、そのうちの1社は直径1.5メートル、総重量126kgで消費電力はなんと1050W! と熱器具並み、販売価格(操作用パソコン、平面を球体に変換するソフト等含む一式)はなんとなんと2336万円!!(以上はネットで調べた一例であり、弘大にある装置の数値ではありません)

弘前大学では8階建てビル増築と球形ディスプレイ一式購入でいくらかかったんだろう。ほとんど誰も見に来ない場所で一日中電磁調理器をつけっぱなしにするような物だから、電気代も相当かかるだろう。倹約している秋田大学と違って、弘前大学はずいぶんおカネ持ちらしい。

弘前大学では、教育学部や第一体育館など老朽化が著しい施設があるのだが、新築などの予定はあるのだろうか?(耐震工事をしたのでしばらく使うつもりだろう。体育館は暖房もないと聞く)もっと優先しておカネを使うべき部分がありそうに思うのだけど。

アースビジョンから富田大通り方向を見る

アースビジョンから富田大通り方向を見る

椅子が並ぶのが喫茶コーナー。

コラボ弘大の裏側(西側)

コラボ弘大の裏側(西側)

左がコラボ弘大(既存部分)、右が理工学部2号館、奥が農学生命科学部。外壁の色が統一され、カラー舗装されてきれいだが、昔の広い芝生や空はなくなった。

辛口の記事になってしまいましたが、平日の業務時間内は自由に見学できるので、興味のある方はどうぞ(イベントや大学の事情で変更になる可能性あり)。

後で弘前大学のちょっといいものも紹介します。

【2011年8月31日追記】2010年5月24日に、コラボ弘大のホームページがやっと開設(「学術情報部」サイト内に)されていた。(http://www.rprc.hirosaki-u.ac.jp/korabo/index.html)

昨年秋に撮影した旧コラボレーションセンター

昨年秋に撮影した旧コラボレーションセンター富田大通りに面した門を背にして撮影。正面の8階建てがコラボレーションセンター。手前(東側)の駐車場をつぶして増築された。

駐車場右に止まっている白いバスは、農学生命科学部学生の農場実習時の輸送をする自家用バスでかなりの年代物。今は別の場所に駐車しているはず。

左に見える低い建物が4階建ての農学生命科学部、右が5階建ての理工学部1号館。コラボレーションセンターの裏には、同時期に建築されたそっくりの外観で10階建ての理工学部2号館がある。

昔はこのビルのある空間は、車が対面ですれ違える通路と広い芝生があってのびのびとしていたが、窮屈になってしまった。

コラボレーションセンターには「地域共同研究センター」という産学連携などを扱う部門が入っているが、上層階は農学生命科学部の研究室が入居していて、実質的には農学生命科学部2号館的なものだと思っていた。

増築後は「生涯学習教育研究センター」が総合教育棟(旧教養部)から移転したらしい。「弘前大学学報第63号(本年6月号)」には「産学官連携事業の拠点となる総合ビル“コラボ弘大”が建設され」とあり、結局従来と同じ目的らしい。

以下が今回撮影した画像

理工学部1号館側から

理工学部1号館側から 反対側から

反対側から増築部分は既存部分と似た色合い。東端のラインが農生・理工両校舎と揃った。

コラボ弘大(左)と理工学部1号館

コラボ弘大(左)と理工学部1号館既存部分と増築部分のつなぎ目があり、壁が違っている。

入ってみる

入ってみる自動ドアの立派な玄関。富田大通りからまっすぐの位置にある。看板の文字が燦然と輝く。「コラボ弘大」の名は公募で122件の中から選ばれたそうだが、ヒネリがない。

玄関の雰囲気からすると、増築部分だけでなく、旧コラボレーションセンターを含めた8階建てビル全体を「コラボ弘大」と呼ぶのだと思われる。

1階の増築部分のおそらく大部分がエントランスホールになっていて、入って右のスペースは食券式の喫茶コーナーだった。客は誰もいなかったけど、大丈夫かな?

正面に「information」というカウンターがあって職員が座っていたが、黙って通り奥へ。モニュメント(東京芸大学長作の金工作品“幸せのリング”)が置かれていたり、既存部分への通路もある感じだったが、暗くなっている一角があって、それが「ミニ地球」。

この装置の名称は「アースビジョン」

この装置の名称は「アースビジョン」学報第64号には「「アースビジョン」は,科学に対する関心の向上に資することを目的に本学が進めるサイエンス・パークの一つとして設置されたもので,直径1.5mの大型球体スクリーンに,最新の地震情報や気象情報をモニタリングできるほか,本学の地域交流活動を紹介するコンテンツも見ることができる。」とある。

60周年事業の一環であり、小中学生などに科学に親しんでもらう「弘前大学サイエンス・パーク」の1つでもあるようだ。7月22日にオープニングセレモニーが行われた。

小中学校の教室よりは狭い空間の中央にアースビジョンが設置されていて暗い宇宙に地球が浮かぶよう。そばに小型画面のタッチパネルがあって、それで操作する。壁面には大画面の平面ディスプレイ(プラズマ方式?)があって、球形・タッチパネル・壁面の3つに同じ内容が表示される。誰もいなかったのでしばしいじる。

トップ画面

トップ画面地震と気象のモニタリングと地域や大学の情報が見られる。

地震は「Global CMT Project」、気象は「ウェザーニューズ」のデータを使っていて、大学独自のものではないようだ。

1976年以降の地震を全て表示させた平面画面

1976年以降の地震を全て表示させた平面画面これが球体では

こう見える

こう見える写真がよく撮れていないのであまり参考にはならないが、肉眼で見ても感動しなかった。近づきすぎて見たせいかもしれないが、「こんなモンか」というのが感想。普通の平面プロジェクタでスクリーンに投影した時、若干ぼやけた感じに見えるのがお分かりいただけるかと思うが、それと同等だと思う。それに上の画像の場合、ロシアや北極など“上の方”が見えないが、例えばタッチパネルをドラッグして回転表示させるといったことはできないようだった(僕の操作が悪かったり別モードがあるのかもしれませんが)。

それに中学校の社会科で「球面の地球を平面の世界地図にするには無理があり、図法によって何か(面積、距離など)が犠牲になっている」と習ったが、この球体スクリーンの画像は、地図を再度球形に変換して見ている。画像の正確さにおいてはどうなのだろう?

僕には「情報表示装置」というよりも「単なるきれいなオブジェ」に感じた。はっきり言って壁面の平面ディスプレイで見た方が解像度・輝度・彩度などが高く細部まで分かりやすい。

ねぷたの紹介映像を球体にすると

ねぷたの紹介映像を球体にすると 金魚ねぷたがさらにまん丸に!!

金魚ねぷたがさらにまん丸に!! 学内案内図もまん丸!

学内案内図もまん丸!これらを

球形ディスプレイは大学で開発したのではなさそうだ。調べてみると、球体ディスプレイはいくつかの海外メーカーから製品化され日本でも発売されていて、そのうちの1社は直径1.5メートル、総重量126kgで消費電力はなんと1050W! と熱器具並み、販売価格(操作用パソコン、平面を球体に変換するソフト等含む一式)はなんとなんと2336万円!!(以上はネットで調べた一例であり、弘大にある装置の数値ではありません)

弘前大学では8階建てビル増築と球形ディスプレイ一式購入でいくらかかったんだろう。ほとんど誰も見に来ない場所で一日中電磁調理器をつけっぱなしにするような物だから、電気代も相当かかるだろう。倹約している秋田大学と違って、弘前大学はずいぶんおカネ持ちらしい。

弘前大学では、教育学部や第一体育館など老朽化が著しい施設があるのだが、新築などの予定はあるのだろうか?(耐震工事をしたのでしばらく使うつもりだろう。体育館は暖房もないと聞く)もっと優先しておカネを使うべき部分がありそうに思うのだけど。

アースビジョンから富田大通り方向を見る

アースビジョンから富田大通り方向を見る椅子が並ぶのが喫茶コーナー。

コラボ弘大の裏側(西側)

コラボ弘大の裏側(西側)左がコラボ弘大(既存部分)、右が理工学部2号館、奥が農学生命科学部。外壁の色が統一され、カラー舗装されてきれいだが、昔の広い芝生や空はなくなった。

辛口の記事になってしまいましたが、平日の業務時間内は自由に見学できるので、興味のある方はどうぞ(イベントや大学の事情で変更になる可能性あり)。

後で弘前大学のちょっといいものも紹介します。

ちょうど大学出る時だったので、入ることはありませんでしたが、鹿児島大学に京セラの創業者?である稲盛氏の建てた稲盛ホール(会館)てのがありました。

変わった外装デザインでしたが、NHKのラジオ深夜便の公開録音が行われていたことがありました。

なんとか使い勝手はあるようです。

でもホールは270名収容らしく、やはりどこの地方大学も全学生を収容できるようなホールは考えていないみたいです。講演会などに都合のいいサイズなんでしょうか。

ねえねえ、体育館って普通暖房あるの??ウチの大学だけだと思ってた。

「コラボ」って、そのまま建物の名前にしちゃうなんて。そうね、ひねりがない、というか覚えやすいというか。いまどき??

第二体育館はキレイで快適そうで、暖房はあるんじゃないでしょうか。古い方は夏暑くて冬寒い、典型的な昔の体育館です。

お菓子なんかで「2社がコラボした商品」っていうのが流行っていて、まさにいまどきですよね。

大学の建物の名前としては軽い感じがするし、数十年後も通用する言葉かといえば、どうなんでしょう。