青春18きっぷで秋田から宮城まで。今回は、行きは北上線、帰りは田沢湖線で奥羽本線と東北本線をつないだ。接続が良い行程だったので、同じルートをたどるお仲間もけっこういらしたものの、地元の乗客を合わせても車内が混雑することはほとんどなく、快適だった。

さて、地方の鉄道ではおなじみのワンマン運転。その車内に掲出される利用方法の説明に注目。

以前、JR東日本秋田支社のものを紹介した。

(再掲)秋田支社「ワンマンカー 乗り方&降り方」色あせ版

(再掲)秋田支社「ワンマンカー 乗り方&降り方」色あせ版

秋田支社では、701系導入時に実写(写真)版が作られ、後にそれをイラスト化したものに差し替えられた。最近は、色あせたものが同じ内容の新しいものに替えられたり、男鹿線の新車にはややサイズが小さい同じ内容のものが出ているので、秋田支社では今も現役ということになろう。

同じ記事では、かつて仙台支社で使われていた編成の掲示も取り上げた。仙台時代の掲示が秋田転属後も残っていて、1990年代チックな女子高校生が登場する漫画もある「駅員のいない駅での ワンマンカー 乗り降りのごあんない」であった。

では、今回の旅行で見た、現在の仙台支社と盛岡支社の説明書きを見て、秋田支社と合わせて東北地方3支社を比較してみよう。

両支社とも、秋田と同様にドアの上に、それぞれオリジナルの説明を掲出していた。

なお、秋田を含めて3支社とも乗降の方法は同じ(※)だから、説明の内容としては同一。それを各支社がどう表現しているかを比べようということになる。

※無人駅(有人駅で駅員がいない時間帯も含む)では、前寄り車両後ろドアから乗車、車内精算して前ドアから降車。有人駅ではすべてのドアが開いて、改札口で精算。

それから、関係ないけれど、仙台も盛岡も、車内に路線図が掲出されていないのは、ちょっと不親切。秋田支社では、天井までかかる巨大な路線図を日本語と英語で掲示しているのに。

仙台の701系。これは後期製造の1500番台

仙台の701系。これは後期製造の1500番台

秋田地区では、正面の行き先表示がLED化されても、「ワンマン」の表示は、折りたたみ式の表示灯(昔のバスにあったのと同じヤツ)を使っている。

一方、仙台も盛岡も、表示灯を使わず「ワンマン」もLED内に緑色で表示していた。表示器の幅は秋田と同じで、文字数が多い行き先だとどうなるのか心配だけど「一ノ関」「小牛田」の3文字は収まっていた。秋田の表示器は、緑色にはできるのか、あと「ワンマン羽後本荘」なんかは厳しそう。

現在の仙台版説明

現在の仙台版説明

ドア上の掲示枠自体が秋田のものと違っていた。

秋田のものよりも縦方向に大きく(つまり掲示物の面積が広い)、それに全面に透明な板がかかっている秋田と違って、荷棚上の広告と同じように透明な帯で留める方式(秋田ではその広告枠もない)。したがって、説明書きも秋田より大きいが、枠よりは小さくて余白ができている。

ここで701系ではない仙台の車両。陸羽東線のキハ110系気動車にも乗った。そこでは、

キハ110系仕様

キハ110系仕様

まず、紙のサイズがキハ110系のほうが横に長い。内容は細かい相違点がある(後述)。

内容。タイトルは「駅員のいない駅及び、いない時間帯での ワンマンカー乗り降りのご案内」と、極めて正確な言い回し。「駅員」の「駅」の左上に制帽がかかっている。

秋田支社版にはあり、旧仙台漫画版にはなかった「JR東日本仙台支社」のロゴが右下にある。

701系掲出の中央部

701系掲出の中央部

以前ほどではないが漫画チックというか、かわいらしいイラストが使われている。

中央部に描かれるのは、山間部にあり、短い簡素な屋根がかかった、いかにも無人駅のホームのシチュエーション。身長が同じ男女5名が、楽しそうにしている。

駅名標は「のりおり」駅。左隣が「じぇいあーる」駅、右隣が「ひがしにほん」駅。

701系用とキハ110系用では、背景や人物は共通だが、描かれる車両は、それぞれに合わせている。

ただし、701系用の車両は、先頭部や窓の形状からすれば719系っぽい。719系は、山形新幹線区間にはワンマン対応編成があるから、そちらに合わせたのか?

それにホームの高さが低いらしく、車輪など車両の床下が少し見えている。あと、右側車両の後ドア(5人並んだ左端)が、開きかけなのか閉まりかけなのか、半開きで車内の床が見えている。

キハ110系のほうは、まだ停車前ということなのか(紙が横に長いからだね)、屋根の外に車両がいる。こちらは床下が見えない。ドアはすべて閉まっている。

説明部分は、内容としてはごく一般的。イラストはホームにいる人物のうち2名が登場し、ここの車体やドアも、電車と気動車で替えている。運賃箱は今は交換された旧型のもの。

若干気になるのは、「進行方向1両目、1番後ろ(または前)のドアから」という言い回し。「進行方向1両目」よりは「前の車両」のほうが分かりやすいと思うし、「1番後ろ」という場合は数字を使うものではない。

盛岡の701系1000番台。ワンマン表示灯も設置されているが使わずにLED内に表示

盛岡の701系1000番台。ワンマン表示灯も設置されているが使わずにLED内に表示

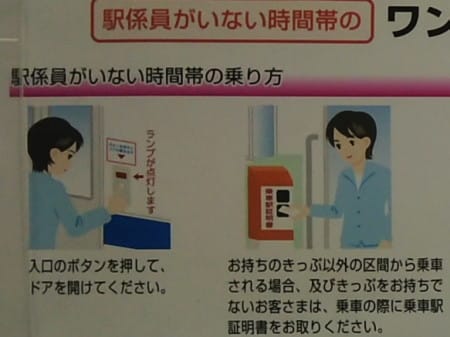

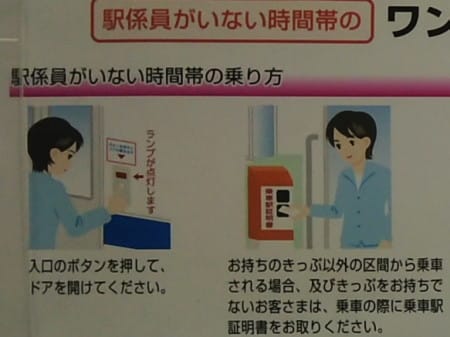

「駅員がいない時間帯の ワンマン列車の乗り方・降り方」

「駅員がいない時間帯の ワンマン列車の乗り方・降り方」

盛岡支社は、説明に徹した飾り気のないもの。「JR東日本」のロゴはなし。こちらも枠は大型で、紙もぴったり。

イラストは秋田のを少し意識したような雰囲気もあるが、文章も含めて別物。

右側では、気動車1両編成、電車(3ドア)2両編成、気動車2両編成それぞれの開くドアの位置を示しており、電車・気動車共通で掲出されているかもしれない。

気になる点が2つ。

1つは「駅員がいない時間帯の」という表現。

ワンマン列車に不慣れでこの掲示を見ている人にしてみれば、「1日中駅員がいない駅(真の無人駅)ではどうするの?」と思ってしまうかもしれない。反対に、盛岡駅みたいな常に駅員がいる駅でも、「もしかしたら駅員がいない時間帯かも?」と余計な心配をしてしまうかもしれない。

車内放送を聞けば分かることだけど、不特定多数が利用するものだから、極力分かりやすくするべき。でも、それは難しいことでもある。

もう1点は、今回の旅行で受けたカルチャーショック。

冒頭からここまであえて書かなかった、無人駅から乗車する時に乗車口で取る紙のこと。運賃が定額でない後払いの路線バスでも、乗る時に必ず取る、おなじみのアレ。

それって「整理券」でしょ。

いや。それが盛岡支社では、

「乗車の際に乗車駅証明書をお取りください。」

「乗車の際に乗車駅証明書をお取りください。」

「乗車駅証明書」と称していた!

盛岡支社では、ワンマン列車の自動放送でも、徹底して「整理券」ではなく「乗車駅証明書」と言っていた。ネットで調べたら、どうも2013年9月から言いかたを変えたようだ(昨年乗った時はワンマン列車でなくて気づかなかった)。

701系車内の発券機の表示も盛岡では、

「乗車駅証明書」。紙などでなく、ちゃんとした表示板

「乗車駅証明書」。紙などでなく、ちゃんとした表示板

新しそうなレシップ製の発券機で、仙台支社キハ110系のと同型のようだ。秋田支社のとは微妙に違う。(詳細は続きの記事にて)

仙台支社のものは「整理券発行器LTM-02」だった。盛岡支社のは型式は確認できなかったが、製品としては「整理券発行器」なのでしょうね。

これまでの認識では、整理券と乗車駅証明書は、その目的や実態(発行機や紙の規格、券面の表示内容)はほぼ同じものながら、区別されるものだと思っていた。

車内の乗車口で取るものが「整理券」、無人駅の駅舎で取るものが「乗車駅証明書」という、設置場所の違い。

※駅員がいる駅で、何らかの事情できっぷを買わず(買えず)に改札内に入る時に手渡しでもらうものも「乗車駅証明書」だけど、ここではとりあえず除外します。

駅で乗車駅証明書を取っていれば、車内で整理券を取らなくても、何の支障も問題もなく、文句も言われないはず。両者に大差はないのは間違いないから、統一したのだろうか。

でも、JR東日本の近隣の他支社では引き続き「整理券」と呼んでいるのだし、全国的にもそうだろう(私鉄などでは違うところもありそう)。バスでも整理券の名は定着している。それに「乗車駅証明書」って言いにくい。

盛岡支社だけ、あえて変える必要があったのだろうか。

【8月1日補足】盛岡、横手、一ノ関周辺などでは、盛岡支社の車両と他支社の車両の両方が走っているため、整理券と乗車駅証明書が混在していることになる。

今年10月から、盛岡支社管轄の八戸線で新たにワンマン運転が始まるそうで、盛岡支社ホームページに掲載された資料にも、これと同じイラストが使われ、整理券でなく乗車駅証明書となっている。

だけど、考えてみれば「整理券」って、日本語としては分かりづらい言葉だ。この券によって何を「整理」するんだ、英語ではどう訳すんだと考えると、難しい。

「乗車駅証明書」のほうが、言葉としてはストレートで分かりやすいのもまた事実。

整理券について、続く。

さて、地方の鉄道ではおなじみのワンマン運転。その車内に掲出される利用方法の説明に注目。

以前、JR東日本秋田支社のものを紹介した。

(再掲)秋田支社「ワンマンカー 乗り方&降り方」色あせ版

(再掲)秋田支社「ワンマンカー 乗り方&降り方」色あせ版秋田支社では、701系導入時に実写(写真)版が作られ、後にそれをイラスト化したものに差し替えられた。最近は、色あせたものが同じ内容の新しいものに替えられたり、男鹿線の新車にはややサイズが小さい同じ内容のものが出ているので、秋田支社では今も現役ということになろう。

同じ記事では、かつて仙台支社で使われていた編成の掲示も取り上げた。仙台時代の掲示が秋田転属後も残っていて、1990年代チックな女子高校生が登場する漫画もある「駅員のいない駅での ワンマンカー 乗り降りのごあんない」であった。

では、今回の旅行で見た、現在の仙台支社と盛岡支社の説明書きを見て、秋田支社と合わせて東北地方3支社を比較してみよう。

両支社とも、秋田と同様にドアの上に、それぞれオリジナルの説明を掲出していた。

なお、秋田を含めて3支社とも乗降の方法は同じ(※)だから、説明の内容としては同一。それを各支社がどう表現しているかを比べようということになる。

※無人駅(有人駅で駅員がいない時間帯も含む)では、前寄り車両後ろドアから乗車、車内精算して前ドアから降車。有人駅ではすべてのドアが開いて、改札口で精算。

それから、関係ないけれど、仙台も盛岡も、車内に路線図が掲出されていないのは、ちょっと不親切。秋田支社では、天井までかかる巨大な路線図を日本語と英語で掲示しているのに。

仙台の701系。これは後期製造の1500番台

仙台の701系。これは後期製造の1500番台秋田地区では、正面の行き先表示がLED化されても、「ワンマン」の表示は、折りたたみ式の表示灯(昔のバスにあったのと同じヤツ)を使っている。

一方、仙台も盛岡も、表示灯を使わず「ワンマン」もLED内に緑色で表示していた。表示器の幅は秋田と同じで、文字数が多い行き先だとどうなるのか心配だけど「一ノ関」「小牛田」の3文字は収まっていた。秋田の表示器は、緑色にはできるのか、あと「ワンマン羽後本荘」なんかは厳しそう。

現在の仙台版説明

現在の仙台版説明ドア上の掲示枠自体が秋田のものと違っていた。

秋田のものよりも縦方向に大きく(つまり掲示物の面積が広い)、それに全面に透明な板がかかっている秋田と違って、荷棚上の広告と同じように透明な帯で留める方式(秋田ではその広告枠もない)。したがって、説明書きも秋田より大きいが、枠よりは小さくて余白ができている。

ここで701系ではない仙台の車両。陸羽東線のキハ110系気動車にも乗った。そこでは、

キハ110系仕様

キハ110系仕様まず、紙のサイズがキハ110系のほうが横に長い。内容は細かい相違点がある(後述)。

内容。タイトルは「駅員のいない駅及び、いない時間帯での ワンマンカー乗り降りのご案内」と、極めて正確な言い回し。「駅員」の「駅」の左上に制帽がかかっている。

秋田支社版にはあり、旧仙台漫画版にはなかった「JR東日本仙台支社」のロゴが右下にある。

701系掲出の中央部

701系掲出の中央部以前ほどではないが漫画チックというか、かわいらしいイラストが使われている。

中央部に描かれるのは、山間部にあり、短い簡素な屋根がかかった、いかにも無人駅のホームのシチュエーション。身長が同じ男女5名が、楽しそうにしている。

駅名標は「のりおり」駅。左隣が「じぇいあーる」駅、右隣が「ひがしにほん」駅。

701系用とキハ110系用では、背景や人物は共通だが、描かれる車両は、それぞれに合わせている。

ただし、701系用の車両は、先頭部や窓の形状からすれば719系っぽい。719系は、山形新幹線区間にはワンマン対応編成があるから、そちらに合わせたのか?

それにホームの高さが低いらしく、車輪など車両の床下が少し見えている。あと、右側車両の後ドア(5人並んだ左端)が、開きかけなのか閉まりかけなのか、半開きで車内の床が見えている。

キハ110系のほうは、まだ停車前ということなのか(紙が横に長いからだね)、屋根の外に車両がいる。こちらは床下が見えない。ドアはすべて閉まっている。

説明部分は、内容としてはごく一般的。イラストはホームにいる人物のうち2名が登場し、ここの車体やドアも、電車と気動車で替えている。運賃箱は今は交換された旧型のもの。

若干気になるのは、「進行方向1両目、1番後ろ(または前)のドアから」という言い回し。「進行方向1両目」よりは「前の車両」のほうが分かりやすいと思うし、「1番後ろ」という場合は数字を使うものではない。

盛岡の701系1000番台。ワンマン表示灯も設置されているが使わずにLED内に表示

盛岡の701系1000番台。ワンマン表示灯も設置されているが使わずにLED内に表示 「駅員がいない時間帯の ワンマン列車の乗り方・降り方」

「駅員がいない時間帯の ワンマン列車の乗り方・降り方」盛岡支社は、説明に徹した飾り気のないもの。「JR東日本」のロゴはなし。こちらも枠は大型で、紙もぴったり。

イラストは秋田のを少し意識したような雰囲気もあるが、文章も含めて別物。

右側では、気動車1両編成、電車(3ドア)2両編成、気動車2両編成それぞれの開くドアの位置を示しており、電車・気動車共通で掲出されているかもしれない。

気になる点が2つ。

1つは「駅員がいない時間帯の」という表現。

ワンマン列車に不慣れでこの掲示を見ている人にしてみれば、「1日中駅員がいない駅(真の無人駅)ではどうするの?」と思ってしまうかもしれない。反対に、盛岡駅みたいな常に駅員がいる駅でも、「もしかしたら駅員がいない時間帯かも?」と余計な心配をしてしまうかもしれない。

車内放送を聞けば分かることだけど、不特定多数が利用するものだから、極力分かりやすくするべき。でも、それは難しいことでもある。

もう1点は、今回の旅行で受けたカルチャーショック。

冒頭からここまであえて書かなかった、無人駅から乗車する時に乗車口で取る紙のこと。運賃が定額でない後払いの路線バスでも、乗る時に必ず取る、おなじみのアレ。

それって「整理券」でしょ。

いや。それが盛岡支社では、

「乗車の際に乗車駅証明書をお取りください。」

「乗車の際に乗車駅証明書をお取りください。」「乗車駅証明書」と称していた!

盛岡支社では、ワンマン列車の自動放送でも、徹底して「整理券」ではなく「乗車駅証明書」と言っていた。ネットで調べたら、どうも2013年9月から言いかたを変えたようだ(昨年乗った時はワンマン列車でなくて気づかなかった)。

701系車内の発券機の表示も盛岡では、

「乗車駅証明書」。紙などでなく、ちゃんとした表示板

「乗車駅証明書」。紙などでなく、ちゃんとした表示板新しそうなレシップ製の発券機で、仙台支社キハ110系のと同型のようだ。秋田支社のとは微妙に違う。(詳細は続きの記事にて)

仙台支社のものは「整理券発行器LTM-02」だった。盛岡支社のは型式は確認できなかったが、製品としては「整理券発行器」なのでしょうね。

これまでの認識では、整理券と乗車駅証明書は、その目的や実態(発行機や紙の規格、券面の表示内容)はほぼ同じものながら、区別されるものだと思っていた。

車内の乗車口で取るものが「整理券」、無人駅の駅舎で取るものが「乗車駅証明書」という、設置場所の違い。

※駅員がいる駅で、何らかの事情できっぷを買わず(買えず)に改札内に入る時に手渡しでもらうものも「乗車駅証明書」だけど、ここではとりあえず除外します。

駅で乗車駅証明書を取っていれば、車内で整理券を取らなくても、何の支障も問題もなく、文句も言われないはず。両者に大差はないのは間違いないから、統一したのだろうか。

でも、JR東日本の近隣の他支社では引き続き「整理券」と呼んでいるのだし、全国的にもそうだろう(私鉄などでは違うところもありそう)。バスでも整理券の名は定着している。それに「乗車駅証明書」って言いにくい。

盛岡支社だけ、あえて変える必要があったのだろうか。

【8月1日補足】盛岡、横手、一ノ関周辺などでは、盛岡支社の車両と他支社の車両の両方が走っているため、整理券と乗車駅証明書が混在していることになる。

今年10月から、盛岡支社管轄の八戸線で新たにワンマン運転が始まるそうで、盛岡支社ホームページに掲載された資料にも、これと同じイラストが使われ、整理券でなく乗車駅証明書となっている。

だけど、考えてみれば「整理券」って、日本語としては分かりづらい言葉だ。この券によって何を「整理」するんだ、英語ではどう訳すんだと考えると、難しい。

「乗車駅証明書」のほうが、言葉としてはストレートで分かりやすいのもまた事実。

整理券について、続く。

ワンマンカーの乗り方降り方は

お姉さんが運賃箱に切符を入れてる写真で案内していましたね

髪型が90年代の女性って感じでしたね

でもその頃の701系の写真自体がネット上でも少ないゆえワンマンカーの案内の写真も無いのが残念ですね

ポスターは形もサイズも違いますが、車内掲示の乗り降り説明と同じ写真が使われているようで、いちおう保存されていることにはなります。

701系も使い続けられる中で、いろいろ変化があります。

当初は車体の帯色が薄く、座席も緑でなくピンク色でした。この辺りは写真があるので、いつか紹介したいと思っています。

あとトイレ付近に灰皿があってタバコが吸えたそうです

1997年までは、普通・快速列車内でも喫煙できました。おっしゃる通り、701系は車いすスペースの窓の所に1つだけ灰皿があり、当時は1ボックスごとに灰皿1つの従来の車両と比べるて「1編成にたった1つだけ」とは、とても少ない数に感じられたものです。

朝夕のラッシュ時は「禁煙タイム」として全車禁煙でした。そんな時代でした。