新しいタイプのドアボタンが登場した701系電車の半自動ドアの続き。

半自動ドアは車内保温の効果は絶大であるが、乗客としては「ボタン操作をさせられる」ことになり、それに伴うトラブルが発生しかねない。その1つが「乗降する人がいるのに、ドアを閉めてしまう」こと。

701系以外・JR東日本以外も含めて、ボタン式半自動ドアを備えた鉄道車両では、「車外のボタンは開けるだけ、車内のボタンは開閉両方できる」ものが多数派。ちょっとヘンな気もするけれど、エレベーターの外(上下の呼び出しボタンを押しっぱなしにする)と内側と同じ分け方ではある。

今のような寒い時期などは、ドアを開けっ放しにするのは大ひんしゅくだから、乗った客は後ろに人が続かなければ「閉」ボタンを押して閉めるし、途中駅において乗る客がいない場合に、最後にそのドアから降りる客も車内の「閉」ボタンを押しつつ降車していく(※危険な場合があります。後述)。誰かが開けっ放しにした場合は、ドアの近くにいる乗り降りしない客が「閉」ボタンを押して閉めることも多い。

これが、秋田では冬以外のシーズンも通しての暗黙のルール・マナーになっている。(秋田ほど寒くない地域では、閉めない人のほうが多い場合もある)

【2018年7月31日】夏場は冷房効果向上になるが、それに加えて、特に夜間は虫が車内に入ってくるのを防ぐ効果も大きい。

問題は、周りを確認せずに「閉」ボタンを押してしまい、そこに乗り降りしようとする他の客がいた場合。

701系電車のドアは、モノを挟んでも簡単に開かない構造(もちろん「開」を押せば開きます)らしく、挟まれたらかなり痛そう。自分がボタンを押したばっかりに、見ず知らずの人を痛い目に遭わせてしまったら、申し訳ない。

また、「閉」を押すタイミングが早すぎて、 自分で自分を挟んでしまうという、恥ずかしいことをしてしまうこともある。

JR東日本側でも、ドア操作の注意喚起をしてはいる。

20年前の701系導入当初は、ほとんどやっていなかったはずだが、ある時期から、ワンマン電車の自動放送で「ドアの『トジ』ボタンを押す時は、後ろのお客さまにご注意ください」というフレーズを入れている。

「閉」を送り仮名なしに「とじ」と読ませているのはちょっと無理があるが… 秋田支社以外のワンマン放送でもほぼ同じ内容が流れているが、「ドアを閉じるボタンを押す時は…」と言っている所が多いはず。

車掌は以前(ワンマンで言い始めた頃)はほとんど言わなかったはずだが、今は同じ趣旨の注意を放送する人が多いようだ。以前から半自動ドアの説明を行っていた大館運輸区の車掌も、注意を付け加えるようになった。

【11日追記】大館運輸区のある車掌は「『あける』のボタン」「『しめる』のボタン」と言っていた。

【2018年6月14日追記】その後2018年には、秋田運輸区の車掌だろうか、複数の人が「(閉める時は)周りのお客さまにご配慮ください」という言い回しをするようになった。「後ろ」に続いて降りる人だけでなく「前」から乗りこんで来る人にも気をつけろというニュアンスを持たせ、かつ「注意」より柔らかい「配慮」としたのだろう。

数年前、ボタン式半自動ドアが使われる、JR東海の身延線のワンマン電車に乗った。真冬の(現地としては)寒い時期だった。

発車前の自動放送では、「車内保温のため、半自動ドアの操作にご協力ください」という、東日本エリアでは聞かないフレーズが入っていた。(実際に閉めている人は僕以外いなかったけど)

東日本では「閉める時に注意」する案内はしても、積極的に「閉めましょう」とは言わないことに気付かされた。

寒冷地の東日本エリアこそ、「車内保温のため閉めましょう」と言えば良さそうなものだが、やたらと閉められて人を挟んでは困るから、東日本では積極的に言わない方針なんだろうかと思ったりした。

701系のドア

701系のドア

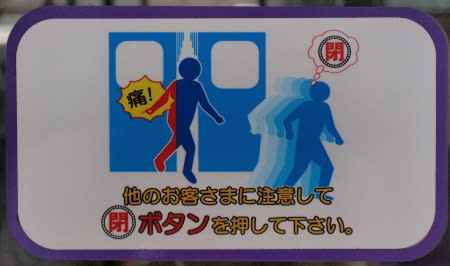

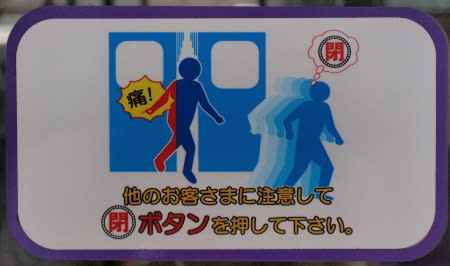

いつの頃からか(少なくとも2011年夏にはあった)、秋田地区701系電車のドアのガラスの車内向きに、こんなステッカーが貼られている。

「他のお客さまに注意して『閉』ボタンを押して下さい。」

「他のお客さまに注意して『閉』ボタンを押して下さい。」

吹き出しに「閉」とある人と、ドアに挟まれて「痛!」となった人が青いシルエットで描かれている。

「閉」は実際のドアボタン(従来型)を模したようなデザイン。

ところで、青森の第3セクター鉄道・青い森鉄道(以前の記事)の「青い森701系(JR東日本701系と同設計)」電車のステッカー。

JR東日本盛岡支社から譲渡された車両もあるため、JR時代に貼られたステッカーも残っているようで、バリエーションが豊富。

秋田支社のとそっくり(2011年)

秋田支社のとそっくり(2011年)

サイズが小さく、背景が透明でない以外は、まったく同一。

さらに、

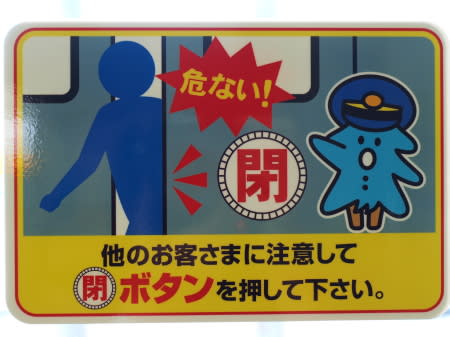

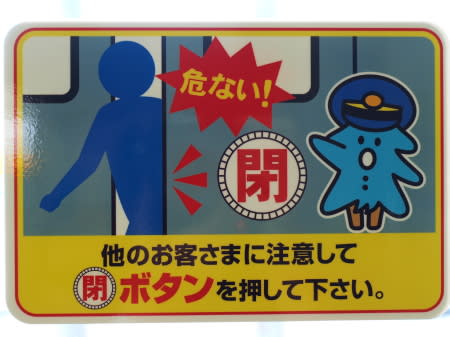

青い森鉄道のキャラクター「モーリー」版!(2012年)

青い森鉄道のキャラクター「モーリー」版!(2012年)

挟まれたほうのモーリーは痛そうな表情で、既に手に包帯を巻いている。閉めたほうのモーリーは、気付いていないのかうれしそうな表情。

吹き出しやドアなどは、人のシルエットバージョンと極めてよく似たデザイン。

秋田支社、盛岡支社、青い森鉄道の間で、注意喚起ステッカーのイラストデータが共有されていたと考えられる。

ほかには、

「痛!」がっていない(2012年)

「痛!」がっていない(2012年)

挟まれる人と注意喚起する(?)モーリー。

まったく別バージョン(2011年)

まったく別バージョン(2011年)

「あっ!」「危ない!」「ドアを閉めるときは周りのお客さまに注意して…」

挟まれた薄っぺらな男と、目撃した女だろうか。挟まれた人は腕の先がしびれているのか?

ところで、701系のドアの開閉動作は、実は2種類あって、閉まるタイミングが異なるため、そのせいで挟まれたり挟んだりしやすくなっているとも言える。

開閉動作は、2両編成と3両編成で異なるのだ。

※701系の最小単位は2両、3両(秋田地区のみ)、4両(仙台地区のみ)の3種類が存在し、常に同じ車両どうしでユニットを組んでいる

秋田地区では、2両編成は24本(N14~N18、N102~N104編成)【2018年2月13日訂正】28本(N14~N38、N102~N104編成)、3両編成は14本(N1~N13、N101編成)が在籍し、どのダイヤでどちらが走るかは固定されている。

701系の3両編成と2両編成

701系の3両編成と2両編成

2両編成では、開閉予告のチャイムが搭載されており、ボタンを押すとチャイムが鳴ってから開閉動作に入る。

3両編成にはチャイムがなく、ボタンを押すと直ちに開閉する。

さらに、ドアが閉まりかけている時に「開」ボタン/開きかけている時に「閉」ボタンを押した時も、2両編成ではチャイムが鳴ってから次の動作に移り(チャイムが鳴っている間は前の動作を続ける)、3両編成では直ちに開/閉動作に移る。

この違いによって、次のようなケースが発生しやすい。

・降車する人が「閉」ボタンを押す場合、2両編成では余裕で降りられるタイミングであっても、3両編成では早く閉まるため挟まれてしまう(降り際にボタンを押した人自身が挟まれるのはほとんどこのパターン)

・「閉」ボタンが押された直後、乗り降りする他の人がいて「開」ボタンを押した場合、3両編成ではただちに開いて問題がないのに、2両編成では時間が経って(チャイムが鳴って)から開くため、閉まりかけたドアに突進した形になって挟まれてしまう

【4日追記】挟まれなくても、乗り降りしようとしてボタンを押したのに、目の前でドアが閉まるケースも2両編成である。

どうしてドアチャイムの有無があるのか。

今は新幹線や山手線など長い編成の列車にもドアチャイムが設置されているが、701系導入当時はその思想はまだなかった。

路線バスの中ドアの開閉ブザーと同じ意義で、ワンマン運転時の注意喚起のために、ワンマン対応の2両編成にのみドアチャイムを設置してしまったため、このようなちぐはぐなことになったのだと思う。※2両編成ではワンマン運転かどうかにかかわらず、常にチャイムが鳴る。

701系でドアチャイムが鳴らないのは、秋田の3両編成14本と仙台にある4両編成4本だけ(盛岡や青森には2両編成しかない)。これらにもドアチャイムを追加設置して動作を変更することはできないものだろうか。

2両と3両を連結して5両編成で走るような場合でも、それぞれの開閉のタイミングは、それぞれ固有のまま。

つまり、開けっ放しで発車時の車掌の操作で一斉に閉まる場合、3両編成側はすぐに閉まり、2両編成側のほうがチャイムが鳴る分遅れて閉まることになる。

701系に乗り慣れた人でも、いつもと違うダイヤ・車両に乗った時はご注意を!

ちなみに、男鹿線のキハ40系の一部も半自動化改造されているが、これはボタンを押すと直ちに開閉し、開閉しながらチャイムが鳴るという、いかにも後付け改造らしい仕様のはず。【2015年12月4日追記】五能線用のワンマン対応・デッキ撤去のキハ40系で、「チャイムが鳴らない」半自動ドアにも遭遇した。

ドアを閉めないのも迷惑だけど、他人様を挟むのも迷惑。ドアを操作する時は、次の点に注意すればいいと思う。

・車内外の人の動向を確かめてから「閉」は基本

・降り際に閉める時は、体と荷物がホームに完全に降りてから、手だけを車内に入れて「閉」(特に3両編成)

・閉まりかけたドアを再び開ける時は、「開」ボタンを押してすぐに乗り込まず、完全に開くまで待つ(特に2両編成)

・周りに乗降に時間がかかる客がいる場合など、ドアが閉まってしまうのではないかと不安な時は、「開」を押しっぱなしにすると周りの客としては親切(「閉」ボタンや車掌の操作よりも優先して閉じないはず)

・開け閉めしてもらったら「ありがとう」、挟んでしまいそうになったら「すみません」など、乗客どうしお互いにコミュニケーションを

最後に、今まで701系電車に乗っていて見かけた、「半自動ドアあるある」もしくは「半自動ドアトリビア」。

・半自動ドアであることを知らず、ドアの前で突っ立っていたり、ホームで乗務員に「乗りたいんですけど」と訴える人

→旅行客など半自動ドアを知らない人なんだから仕方がない。見たら教えてあげるか、そっとボタンを押してあげましょう。

・ドアを開けて乗り込むことはできても、閉めない人(そしてドア付近の他の客が閉める)

→列車のドアは勝手に閉まるのが常識の人には、知らないのだから仕方ないかも。だけど、真冬にこれをやられたら大迷惑。【追記・夏も冷房効率低下と虫の侵入につながる】

しばらくの間、同じ空間で移動する者どうし、自分で開けたのなら「閉める」ことにも気配りを!

・車外の「開」ボタンを押して、必死に閉めようとする人

→車内に残った客のために気を使ってくれるのはうれしいけれど、車外のボタンは「開ける」専用。外からは閉められない。

・車内から開けようとして、なぜか「閉」ボタンを必死に押す人

→そそっかしい方ということになるけれど、下手すると降り損ねて乗り過ごしてしまうから、注意。

もし周りにいて気付いて、手が届けば、「開」ボタンを押しっぱなしにするといい。上記の通り、「開」ボタンが押されている限り、車掌が閉める操作をしても、ドアは閉まらないはずなので。

・ワンマン列車において無人駅で乗降しようとして、開かないドアのボタンを押して乗ろうとする人

→放送や表示があるのだけど…

・自分の後から歩いてくる人が、同じドアから乗ると思って開けっぱなしにしていたら、その人は乗らなかった(他のドアから乗った)

→タイミングと見極めが難しいんだよね。乗らなかったのなら、閉めましょう。

・走行中に「開」ボタンを押せば、ドアが開いてしまうんじゃない? と心配する人

→昔の客車列車じゃないんだから、それはない。

車掌(またはワンマン運転士)がドア操作をした時だけ、ボタンが有効になる。かつ、走行中はその操作ができない(一定速度以下でないと)仕組みになっているはず。

考え方としては、車掌が鍵を開けて、初めてドアボタンが有効になるという感じなので、ご心配なく。

・自分が「閉」ボタンを押さないで開けっ放しだから、電車が発車できないのでは? と心配する人

→これもない。ただ、車内保温のためには閉めていただいたほうがよろしいです。

車掌が閉める(つまり施錠)操作を行った時は、開いているドアは自動で閉まるのでご心配なく。

・駅に到着する前、ドアボタンを連打する主に若者

→無意味な行為だし、ものは大切に扱いましょう。

一刻も早く降りたいのなら、停まる直前から「開」ボタンを押しっぱなしにすると良い。そうすると、車掌が解錠操作をすれば直ちに開く。(電車が動いている間は押しても無意味)

なお、上記の通り、2両編成よりはチャイムが鳴らない3両編成のほうが早く開く。

・ワンマン運転最後の駅は、開けられるようになるまで時間がかかる

→車掌がドア操作する時は、左右それぞれの開閉装置(車掌スイッチ)から行うが、ワンマン運転時は運転台のスイッチからドア操作をしている。

ところが、ワンマン運転での最後の駅(終着駅もしくは車掌が乗り込む駅)では、運転台でなく車掌スイッチを使うことになっているらしい。

したがって、運転士は電車を停めて、席から立って、車掌スイッチに鍵を挿して、安全確認後に操作して、というステップが必要になり、停車してからドアボタンが使えるまで、10秒近くかかることもある。(特に運転席の逆側でフタが付いている、進行方向右側が開く場合など)

気長に待つしかありません。※701系以外の車両では、最後の駅でも運転台からドア操作できるものもある模様。

【2018年9月3日追記】ただし、終着駅が無人駅(または無人扱いの時間帯)の場合は、運転席からの操作でいいらしく、右側であってもすぐにドアボタンが使える。

・寒くて吹雪く日、長い距離・時間に渡って1度も開かなかったドアが久々に開く時、「バリバリ」と雪や氷が音を立てて落ち、車内にも入り込む

→下手をすれば凍結して開かなかったり、雪を挟んで閉まらなくなったりもするかも。

・実は701系も、ドアボタンを使わない“全自動”で開けることができる

→車掌スイッチに「自動」「半自動」の区別があり、「自動」側にすれば可能。【4日追記】2両編成側では、ドアチャイムも鳴るはず。

車両基地での清掃や通風の時には使っているはずだが、ずっと前、1度だけ営業運転中の列車で遭遇したことがあった。

全部のドアが一斉に「ドン!」と音を立てて開閉して、びっくりしたけれど、あれは何だったのだろう…

【2020年4月15日追記】その後2020年に、新型コロナウイルス流行の対策として、秋田でも自動扱いがされることになった。

もう少し続きます。

半自動ドアは車内保温の効果は絶大であるが、乗客としては「ボタン操作をさせられる」ことになり、それに伴うトラブルが発生しかねない。その1つが「乗降する人がいるのに、ドアを閉めてしまう」こと。

701系以外・JR東日本以外も含めて、ボタン式半自動ドアを備えた鉄道車両では、「車外のボタンは開けるだけ、車内のボタンは開閉両方できる」ものが多数派。ちょっとヘンな気もするけれど、エレベーターの外(上下の呼び出しボタンを押しっぱなしにする)と内側と同じ分け方ではある。

今のような寒い時期などは、ドアを開けっ放しにするのは大ひんしゅくだから、乗った客は後ろに人が続かなければ「閉」ボタンを押して閉めるし、途中駅において乗る客がいない場合に、最後にそのドアから降りる客も車内の「閉」ボタンを押しつつ降車していく(※危険な場合があります。後述)。誰かが開けっ放しにした場合は、ドアの近くにいる乗り降りしない客が「閉」ボタンを押して閉めることも多い。

これが、秋田では冬以外のシーズンも通しての暗黙のルール・マナーになっている。(秋田ほど寒くない地域では、閉めない人のほうが多い場合もある)

【2018年7月31日】夏場は冷房効果向上になるが、それに加えて、特に夜間は虫が車内に入ってくるのを防ぐ効果も大きい。

問題は、周りを確認せずに「閉」ボタンを押してしまい、そこに乗り降りしようとする他の客がいた場合。

701系電車のドアは、モノを挟んでも簡単に開かない構造(もちろん「開」を押せば開きます)らしく、挟まれたらかなり痛そう。自分がボタンを押したばっかりに、見ず知らずの人を痛い目に遭わせてしまったら、申し訳ない。

また、「閉」を押すタイミングが早すぎて、 自分で自分を挟んでしまうという、恥ずかしいことをしてしまうこともある。

JR東日本側でも、ドア操作の注意喚起をしてはいる。

20年前の701系導入当初は、ほとんどやっていなかったはずだが、ある時期から、ワンマン電車の自動放送で「ドアの『トジ』ボタンを押す時は、後ろのお客さまにご注意ください」というフレーズを入れている。

「閉」を送り仮名なしに「とじ」と読ませているのはちょっと無理があるが… 秋田支社以外のワンマン放送でもほぼ同じ内容が流れているが、「ドアを閉じるボタンを押す時は…」と言っている所が多いはず。

車掌は以前(ワンマンで言い始めた頃)はほとんど言わなかったはずだが、今は同じ趣旨の注意を放送する人が多いようだ。以前から半自動ドアの説明を行っていた大館運輸区の車掌も、注意を付け加えるようになった。

【11日追記】大館運輸区のある車掌は「『あける』のボタン」「『しめる』のボタン」と言っていた。

【2018年6月14日追記】その後2018年には、秋田運輸区の車掌だろうか、複数の人が「(閉める時は)周りのお客さまにご配慮ください」という言い回しをするようになった。「後ろ」に続いて降りる人だけでなく「前」から乗りこんで来る人にも気をつけろというニュアンスを持たせ、かつ「注意」より柔らかい「配慮」としたのだろう。

数年前、ボタン式半自動ドアが使われる、JR東海の身延線のワンマン電車に乗った。真冬の(現地としては)寒い時期だった。

発車前の自動放送では、「車内保温のため、半自動ドアの操作にご協力ください」という、東日本エリアでは聞かないフレーズが入っていた。(実際に閉めている人は僕以外いなかったけど)

東日本では「閉める時に注意」する案内はしても、積極的に「閉めましょう」とは言わないことに気付かされた。

寒冷地の東日本エリアこそ、「車内保温のため閉めましょう」と言えば良さそうなものだが、やたらと閉められて人を挟んでは困るから、東日本では積極的に言わない方針なんだろうかと思ったりした。

701系のドア

701系のドアいつの頃からか(少なくとも2011年夏にはあった)、秋田地区701系電車のドアのガラスの車内向きに、こんなステッカーが貼られている。

「他のお客さまに注意して『閉』ボタンを押して下さい。」

「他のお客さまに注意して『閉』ボタンを押して下さい。」吹き出しに「閉」とある人と、ドアに挟まれて「痛!」となった人が青いシルエットで描かれている。

「閉」は実際のドアボタン(従来型)を模したようなデザイン。

ところで、青森の第3セクター鉄道・青い森鉄道(以前の記事)の「青い森701系(JR東日本701系と同設計)」電車のステッカー。

JR東日本盛岡支社から譲渡された車両もあるため、JR時代に貼られたステッカーも残っているようで、バリエーションが豊富。

秋田支社のとそっくり(2011年)

秋田支社のとそっくり(2011年)サイズが小さく、背景が透明でない以外は、まったく同一。

さらに、

青い森鉄道のキャラクター「モーリー」版!(2012年)

青い森鉄道のキャラクター「モーリー」版!(2012年)挟まれたほうのモーリーは痛そうな表情で、既に手に包帯を巻いている。閉めたほうのモーリーは、気付いていないのかうれしそうな表情。

吹き出しやドアなどは、人のシルエットバージョンと極めてよく似たデザイン。

秋田支社、盛岡支社、青い森鉄道の間で、注意喚起ステッカーのイラストデータが共有されていたと考えられる。

ほかには、

「痛!」がっていない(2012年)

「痛!」がっていない(2012年)挟まれる人と注意喚起する(?)モーリー。

まったく別バージョン(2011年)

まったく別バージョン(2011年)「あっ!」「危ない!」「ドアを閉めるときは周りのお客さまに注意して…」

挟まれた薄っぺらな男と、目撃した女だろうか。挟まれた人は腕の先がしびれているのか?

ところで、701系のドアの開閉動作は、実は2種類あって、閉まるタイミングが異なるため、そのせいで挟まれたり挟んだりしやすくなっているとも言える。

開閉動作は、2両編成と3両編成で異なるのだ。

※701系の最小単位は2両、3両(秋田地区のみ)、4両(仙台地区のみ)の3種類が存在し、常に同じ車両どうしでユニットを組んでいる

秋田地区では、2両編成は

701系の3両編成と2両編成

701系の3両編成と2両編成2両編成では、開閉予告のチャイムが搭載されており、ボタンを押すとチャイムが鳴ってから開閉動作に入る。

3両編成にはチャイムがなく、ボタンを押すと直ちに開閉する。

さらに、ドアが閉まりかけている時に「開」ボタン/開きかけている時に「閉」ボタンを押した時も、2両編成ではチャイムが鳴ってから次の動作に移り(チャイムが鳴っている間は前の動作を続ける)、3両編成では直ちに開/閉動作に移る。

この違いによって、次のようなケースが発生しやすい。

・降車する人が「閉」ボタンを押す場合、2両編成では余裕で降りられるタイミングであっても、3両編成では早く閉まるため挟まれてしまう(降り際にボタンを押した人自身が挟まれるのはほとんどこのパターン)

・「閉」ボタンが押された直後、乗り降りする他の人がいて「開」ボタンを押した場合、3両編成ではただちに開いて問題がないのに、2両編成では時間が経って(チャイムが鳴って)から開くため、閉まりかけたドアに突進した形になって挟まれてしまう

【4日追記】挟まれなくても、乗り降りしようとしてボタンを押したのに、目の前でドアが閉まるケースも2両編成である。

どうしてドアチャイムの有無があるのか。

今は新幹線や山手線など長い編成の列車にもドアチャイムが設置されているが、701系導入当時はその思想はまだなかった。

路線バスの中ドアの開閉ブザーと同じ意義で、ワンマン運転時の注意喚起のために、ワンマン対応の2両編成にのみドアチャイムを設置してしまったため、このようなちぐはぐなことになったのだと思う。※2両編成ではワンマン運転かどうかにかかわらず、常にチャイムが鳴る。

701系でドアチャイムが鳴らないのは、秋田の3両編成14本と仙台にある4両編成4本だけ(盛岡や青森には2両編成しかない)。これらにもドアチャイムを追加設置して動作を変更することはできないものだろうか。

2両と3両を連結して5両編成で走るような場合でも、それぞれの開閉のタイミングは、それぞれ固有のまま。

つまり、開けっ放しで発車時の車掌の操作で一斉に閉まる場合、3両編成側はすぐに閉まり、2両編成側のほうがチャイムが鳴る分遅れて閉まることになる。

701系に乗り慣れた人でも、いつもと違うダイヤ・車両に乗った時はご注意を!

ちなみに、男鹿線のキハ40系の一部も半自動化改造されているが、これはボタンを押すと直ちに開閉し、開閉しながらチャイムが鳴るという、いかにも後付け改造らしい仕様のはず。【2015年12月4日追記】五能線用のワンマン対応・デッキ撤去のキハ40系で、「チャイムが鳴らない」半自動ドアにも遭遇した。

ドアを閉めないのも迷惑だけど、他人様を挟むのも迷惑。ドアを操作する時は、次の点に注意すればいいと思う。

・車内外の人の動向を確かめてから「閉」は基本

・降り際に閉める時は、体と荷物がホームに完全に降りてから、手だけを車内に入れて「閉」(特に3両編成)

・閉まりかけたドアを再び開ける時は、「開」ボタンを押してすぐに乗り込まず、完全に開くまで待つ(特に2両編成)

・周りに乗降に時間がかかる客がいる場合など、ドアが閉まってしまうのではないかと不安な時は、「開」を押しっぱなしにすると周りの客としては親切(「閉」ボタンや車掌の操作よりも優先して閉じないはず)

・開け閉めしてもらったら「ありがとう」、挟んでしまいそうになったら「すみません」など、乗客どうしお互いにコミュニケーションを

最後に、今まで701系電車に乗っていて見かけた、「半自動ドアあるある」もしくは「半自動ドアトリビア」。

・半自動ドアであることを知らず、ドアの前で突っ立っていたり、ホームで乗務員に「乗りたいんですけど」と訴える人

→旅行客など半自動ドアを知らない人なんだから仕方がない。見たら教えてあげるか、そっとボタンを押してあげましょう。

・ドアを開けて乗り込むことはできても、閉めない人(そしてドア付近の他の客が閉める)

→列車のドアは勝手に閉まるのが常識の人には、知らないのだから仕方ないかも。だけど、真冬にこれをやられたら大迷惑。【追記・夏も冷房効率低下と虫の侵入につながる】

しばらくの間、同じ空間で移動する者どうし、自分で開けたのなら「閉める」ことにも気配りを!

・車外の「開」ボタンを押して、必死に閉めようとする人

→車内に残った客のために気を使ってくれるのはうれしいけれど、車外のボタンは「開ける」専用。外からは閉められない。

・車内から開けようとして、なぜか「閉」ボタンを必死に押す人

→そそっかしい方ということになるけれど、下手すると降り損ねて乗り過ごしてしまうから、注意。

もし周りにいて気付いて、手が届けば、「開」ボタンを押しっぱなしにするといい。上記の通り、「開」ボタンが押されている限り、車掌が閉める操作をしても、ドアは閉まらないはずなので。

・ワンマン列車において無人駅で乗降しようとして、開かないドアのボタンを押して乗ろうとする人

→放送や表示があるのだけど…

・自分の後から歩いてくる人が、同じドアから乗ると思って開けっぱなしにしていたら、その人は乗らなかった(他のドアから乗った)

→タイミングと見極めが難しいんだよね。乗らなかったのなら、閉めましょう。

・走行中に「開」ボタンを押せば、ドアが開いてしまうんじゃない? と心配する人

→昔の客車列車じゃないんだから、それはない。

車掌(またはワンマン運転士)がドア操作をした時だけ、ボタンが有効になる。かつ、走行中はその操作ができない(一定速度以下でないと)仕組みになっているはず。

考え方としては、車掌が鍵を開けて、初めてドアボタンが有効になるという感じなので、ご心配なく。

・自分が「閉」ボタンを押さないで開けっ放しだから、電車が発車できないのでは? と心配する人

→これもない。ただ、車内保温のためには閉めていただいたほうがよろしいです。

車掌が閉める(つまり施錠)操作を行った時は、開いているドアは自動で閉まるのでご心配なく。

・駅に到着する前、ドアボタンを連打する主に若者

→無意味な行為だし、ものは大切に扱いましょう。

一刻も早く降りたいのなら、停まる直前から「開」ボタンを押しっぱなしにすると良い。そうすると、車掌が解錠操作をすれば直ちに開く。(電車が動いている間は押しても無意味)

なお、上記の通り、2両編成よりはチャイムが鳴らない3両編成のほうが早く開く。

・ワンマン運転最後の駅は、開けられるようになるまで時間がかかる

→車掌がドア操作する時は、左右それぞれの開閉装置(車掌スイッチ)から行うが、ワンマン運転時は運転台のスイッチからドア操作をしている。

ところが、ワンマン運転での最後の駅(終着駅もしくは車掌が乗り込む駅)では、運転台でなく車掌スイッチを使うことになっているらしい。

したがって、運転士は電車を停めて、席から立って、車掌スイッチに鍵を挿して、安全確認後に操作して、というステップが必要になり、停車してからドアボタンが使えるまで、10秒近くかかることもある。(特に運転席の逆側でフタが付いている、進行方向右側が開く場合など)

気長に待つしかありません。※701系以外の車両では、最後の駅でも運転台からドア操作できるものもある模様。

【2018年9月3日追記】ただし、終着駅が無人駅(または無人扱いの時間帯)の場合は、運転席からの操作でいいらしく、右側であってもすぐにドアボタンが使える。

・寒くて吹雪く日、長い距離・時間に渡って1度も開かなかったドアが久々に開く時、「バリバリ」と雪や氷が音を立てて落ち、車内にも入り込む

→下手をすれば凍結して開かなかったり、雪を挟んで閉まらなくなったりもするかも。

・実は701系も、ドアボタンを使わない“全自動”で開けることができる

→車掌スイッチに「自動」「半自動」の区別があり、「自動」側にすれば可能。【4日追記】2両編成側では、ドアチャイムも鳴るはず。

車両基地での清掃や通風の時には使っているはずだが、ずっと前、1度だけ営業運転中の列車で遭遇したことがあった。

全部のドアが一斉に「ドン!」と音を立てて開閉して、びっくりしたけれど、あれは何だったのだろう…

【2020年4月15日追記】その後2020年に、新型コロナウイルス流行の対策として、秋田でも自動扱いがされることになった。

もう少し続きます。

自分は一応後ろ確認するようにはしていますが。

エレベーターでも降りる時に閉ボタン押していく人が居ますね。

エレベーターだと一定時間で扉が閉まるので、わざわざ自分で押さなくてもな…と思いますけどね。

それこそ自分が挟まれる危険がありますし。

そんな時はあわてて乗り込むと挟まれるので、立ち止まって開くのを待つのが肝心です。

そうそう。エレベーターでそんな人がたまにいますね。カゴ内に残る人のことを考えてのことなんでしょうけれど。

ドアとボタンが離れているし、危ないです。

Wikipediaによれば、鉄道の半自動ドアでも、開いて一定時間が経過すれば自動で閉まるものが存在するようなことが書いてありますが、どこのどんな車両なんでしょう。

押したら危険な気がします。

日時や状況など、JR側に伝えてはどうでしょうか。